La neuromielite ottica è una malattia infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale, ben distinta dalla sclerosi multipla solo dal 2005, che porta quasi sempre a cecità e paralisi di varia entità e si caratterizza per la presenza non necessariamente contemporanea di neurite ottica, mielite trasversa estesa longitudinalmente e, in circa il 70% dei casi, per la presenza nel sangue di immunoglobuline di classe G (IgG) anti-aquaporina 4 (AQP4-IgG), una proteina strutturale del sistema nervoso centrale.

La presenza di questi auto-anticorpi scatena una reazione autoimmunitaria che distrugge la mielina, una sostanza di natura per lo più grassa che avvolge i nostri nervi, proprio come una guaina isolante per i cavi elettrici.

La malattia colpisce in particolar modo le donne, anche sopra i sessant’anni, e si manifesta anche nei bambini. In alcuni casi si presenta in pazienti con malattie autoimmuni come la miastenia gravis, la malattia di Sjogren, la celiachia, la sarcoidosi e il lupus eritematoso sistemico.

Nel 20% dei casi l’attacco di neuromielite ottica si scatena dopo infezioni virali. Spesso si presenta come neurite ottica isolata, o solo come mielite trasversa, a volte in forma completa.

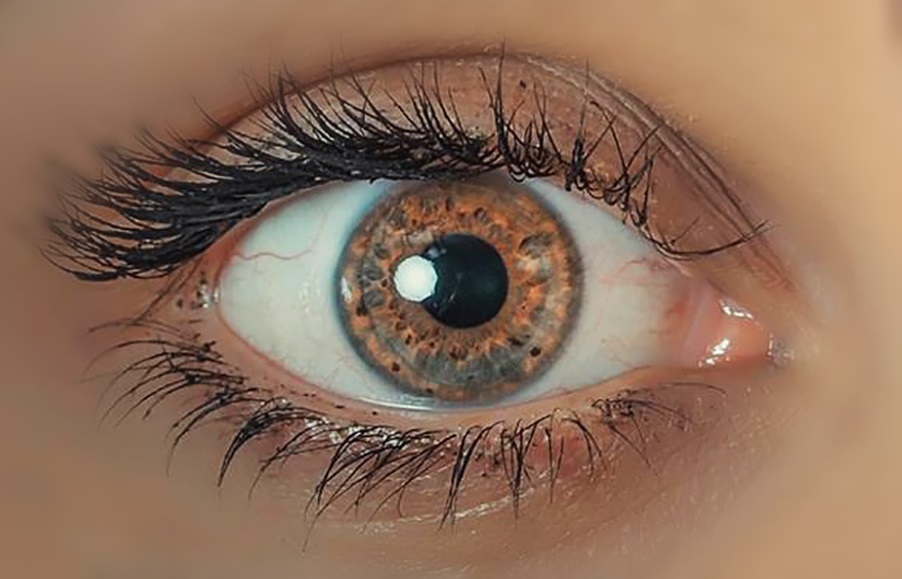

Dapprima si ha un calo visivo rapidamente progressivo e importante, prima in un occhio e poi dopo alcuni giorni nell’adelfo (ovvero nell’altro occhio). Possono infine manifestarsi debolezza, insensibilità, dolore al collo e al dorso, fino all’impossibilità per il paziente di muovere gli arti e di controllare vescica e intestino. Il calo visivo è sempre grave e attualmente irreversibile.

Tuttavia, l’oculista visitando l’occhio spesso non rileva nulla di patologico, mentre talvolta si evidenzia un lieve edema del disco ottico che lascia il posto all’atrofia ottica, una completa e irrimediabile perdita di fibre nervose, causa finale del calo visivo. La ripresa sensitiva e motoria è solo parziale e non è sempre possibile.

Il trattamento prevede nella fase acuta la somministrazione di anti-infiammatori steroidei (cortisonici). Sono di più recente introduzione in pratica clinica, per la gestione cronica, agenti immunosoppressori come l’azatioprina, il micofenolato e il metotrexate e farmaci biologici come il rituximab.