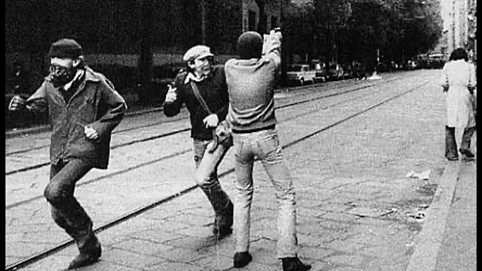

L’espressione anni di piombo, introdotta nel linguaggio comune dopo il film di Margarethe von Trotta “Die bleierne Zeit” del 1981, definisce il periodo di violenze politiche e conflitti ideologici che, tra la fine degli anni Sessanta e i primi Ottanta, mise alla prova la democrazia italiana. Fu una stagione segnata da due estremismi: prima il terrorismo neofascista, poi quello di estrema sinistra.

Dalla strategia della tensione al terrorismo rosso

Il 12 dicembre 1969, una bomba nella Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana, a Milano, provocò 17 morti e oltre 80 feriti. Inizialmente attribuita agli anarchici, si rivelò opera di gruppi neofascisti legati a Ordine Nuovo. Con piazza Fontana prese avvio la strategia della tensione: una serie di attentati – dalla strage di Gioia Tauro nel 1970 alla strage di Brescia nel 1974, fino al treno Italicus del 1974 e alla strage della stazione di Bologna nel 1980, con 85 vittime – miranti a creare paura e instabilità per spingere il Paese verso un assetto autoritario.

In questo intreccio agivano organizzazioni eversive, settori deviati dei servizi segreti, logge massoniche e strutture parallele come Gladio e la P2. L’Italia appariva come una “democrazia di frontiera” nel blocco atlantico, sospesa tra fedeltà alla NATO e forza di una sinistra comunista di massa.

Dal 1974 lo scenario cambiò: al terrorismo nero subentrò quello rosso, alimentato dalla radicalizzazione dei movimenti sociali post-’68. Le Brigate Rosse, fondate da Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini, volevano abbattere lo “Stato imperialista delle multinazionali” e instaurare la “dittatura del proletariato”. Dopo anni di sequestri e omicidi, il 16 marzo 1978 colpirono al cuore dello Stato con il rapimento di Aldo Moro.

Il caso Moro e la crisi della democrazia

Presidente della Democrazia cristiana, Moro cercava di superare la logica del blocco politico tradizionale e di avviare un processo di alternanza democratica fondato sul riconoscimento reciproco tra cattolici e comunisti. Il suo assassinio, dopo 55 giorni di prigionia, segnò la fine di una prospettiva di rinnovamento e la sconfitta della mediazione tra le due grandi culture politiche del Paese. Come ha osservato Francesco Biscione, il delitto Moro rappresenta “il punto più alto del conflitto tra logica atlantica e logica costituzionale”.

Le radici sociali e la risposta dello Stato

La violenza di quegli anni si innestò in una società in rapido mutamento: un Paese passato in pochi decenni da agricolo a industriale, dove la crescita economica non fu accompagnata da una piena maturazione democratica. La transizione dal fascismo alla Repubblica era stata incompleta e la cultura politica restava polarizzata tra ideologie inconciliabili.

La reazione dello Stato fu lenta ma determinata: dalle leggi speciali antiterrorismo all’azione di magistrati e forze dell’ordine, che negli anni Ottanta portarono allo smantellamento dei gruppi armati. Le successive commissioni parlamentari — dalla Commissione Stragi alla Moro-2 — tentarono di ricomporre un quadro unitario tra misteri di Stato e verità indicibili.

Eredità di una stagione

Gli anni di piombo furono insieme tragedia e laboratorio civile, un periodo caratterizzato da una doppia faccia, come quella di Giano bifronte, simbolo di contrasti e trasformazioni. Da un lato, c’era la violenza politica che minacciava la democrazia, dall’altro, l’emergere di importanti riforme civili che segnarono l’evoluzione del Paese. Come due volti opposti di una stessa moneta, gli anni Settanta riflettevano sia le ombre della violenza e della destabilizzazione, sia le luci del progresso sociale e delle conquiste democratiche: l’Italia approvò lo Statuto dei Lavoratori, il nuovo diritto di famiglia, la legalizzazione del divorzio e dell’aborto e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Come scrive Giovanni Moro, gli anni ’70 sono stati il decennio della partecipazione civile e delle riforme, così come sono stati anche il decennio delle vittime e dei carnefici.

La democrazia italiana uscì ferita ma non distrutta: seppe reagire governando i conflitti con la forza della legalità e della libertà.

Non dimenticare

La memoria degli anni di piombo rimane un monito per l’Italia contemporanea. Sebbene l’attuale contesto socio-politico sia profondamente mutato, la sfida di gestire le tensioni interne e difendere le libertà democratiche resta tuttora cruciale. Le nuove forme di radicalizzazione, la diffusione di discorsi d’odio e il deterioramento del dibattito pubblico sono segnali inquietanti di un periodo storico che non può essere dimenticato. La democrazia italiana, pur nelle sue fragilità, continua a fare i conti con il rischio di forze destabilizzanti, ma la sua vera forza risiede nella capacità di confrontarsi con le differenze senza cedere alla violenza.