Francesco D’Onofrio risiede nel cuore di Roma, qui nei paraggi anche il Belli vi trovò casa, una delle tante abitate dal Poeta nel corso della vita, prima che i Piemontesi operassero il primo sventramento lungo l’asse che porta da Piazza Venezia a San Pietro. Inoltrarsi per strade e piazze cariche di storia equivale a immergersi in una città che muta rimanendo immobile, con la stessa luce di bellezza.

Anche la toponomastica risponde al ritmo di cambiamenti imprevisti, spesso effimeri. Ne è un esempio Corso Vittorio Emanuele: al tempo della Repubblica di Salò, prese il nome di Via della Costituente, ma presto tornò alla vecchia denominazione, con la specificazione che si trattava del secondo, non del terzo Vittorio Emanuele di Savoia.

Di là Piazza Navona, di qua Campo de’ Fiori: basta attraversare la strisce pedonali, lasciandosi alle spalle il Palazzo Madama, sede del Senato, per scoprire qualcosa di diverso. Cambiano i negozi, girato l’angolo spunta il macellaio, più avanti s’affaccia il grande mercato di frutta e verdura. Rampolla una vita di popolo, anche se di rango signorile per vocazione e posa romanesca. Un’altra faccia della Città Eterna.

Dice in proposito D’Onofrio: “Mia madre toccò con mano, e direi pure con sorpresa, quanto poco colpisse l’attenzione dei suoi amici negozianti la notizia della mia prima elezione a senatore. Una dimostrazione del tipico disincanto dei romani”.

Ormai sei romano anche tu. E non hai mai cambiato casa, a differenza del Belli…

Infatti. Questa era un’abitazione che i miei scelsero per destinarla all’attività che mi accingevo a svolgere. La cucina è alquanto sacrificata, per mancanza di funzione nel disegno previsto all’origine. Per il resto, ho imparato ad apprezzare nel corso degli anni un’ubicazione che permette di vivere un rapporto intenso e comodo con la città.

La professione però l’hai messa presto nel cassetto, visto il rapido coinvolgimento nella vita politica attiva.

È accaduto tutto un po’ per caso. Ero andato a studiare negli Stati Uniti e al ritorno fui catapultato in pista. Non me l’aspettavo. Ebbi l’invito a svolgere una relazione sul ruolo delle Province nell’Assemblea di Chianciano organizzata dalla segretaria Fanfani in vista delle elezioni amministrative del 1975. Fu però Forlani, una sera ad Ascoli Piceno, a fare l’avance più diretta: “Caro professore, perché non viene a darci una mano? S’iscriva al partito”. Senza volerlo, nascevo alla politica con la vaga etichetta di fanfaniano. Eppure mio padre, quando fu nominato Provveditore agli studi di Caserta, fu accolto mal volentieri dalla Dc locale e Moro dovette difenderlo contro i fanfaniani, egemoni in città…I casi della vita, appunto.

Perché andasti in America?

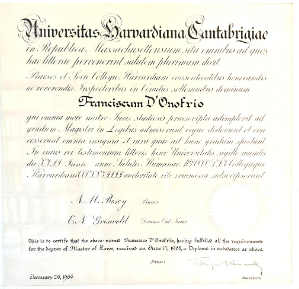

Volevo approfondire la conoscenza dell’inglese e scoprii a Napoli, dove mi stavo avviando alla carriera universitaria, che avrei potuto sfruttare l’opportunità di una borsa di studi per un corso ad Harvard. Avevo le valige pronte per un’altra sede, quella di Pittsburg, ma fui consigliato a optare per la prestigiosa università del Massachusetts. È stata un’esperienza molto importante, presi il master of law nel giugno del 1965 con una tesi che sottoposi a Kissinger. Tornai poi negli USA, con alcuni colleghi parlamentari, e venni a conoscenza del fatto che nei registri dell’università ero segnalato come senatore – unico per l’Italia – in possesso del suddetto attestato di Harvard.

Dunque, ad Harvard hai avuto Kissinger come professore.

Sì, era un giovane docente che già godeva di particolare stima negli ambienti dell’accademia e della politica. Secondo programma, le sue lezioni si svolgevano alle 14 di pomeriggio. Non eravamo molti a seguire il suo corso, grosso modo circa venti o venticinque. La sua esposizione rispondeva a una fredda capacità d’inquadramento dei problemi. Non dico nulla di straordinario se ripeto che il suo pensiero guardava alla politica di equilibrio tra le diverse potenze europee, faticosamente uscite dalla disastrosa guerra dei Trent’anni. La storia, per lui, aveva in permanenza le stimmate della lotta e dell’intesa tra nazioni forti, capaci di dominare il mondo. Applicata ai giorni nostri, questa regola interpretativa conduce a considerare la dialettica imperiale tra USA e Russia e, soprattutto, tra USA e Cina, come la conferma di un processo storico inarrestabile. La sua visione è sempre stata questa.

Ecco, benché fosse nato e vissuto in Baviera, per lui l’Europa non esisteva…

Diciamo che non ne vedeva la forza d’incidenza sulle vicende geopolitiche mondiali. L’Europa si presentava ai suoi occhi come gli staterelli italiani e tedeschi nei secoli successivi alla pace di Vestafalia: la loro divisione e debolezza li rendeva ininfluenti sulla scena della storia. Nella mente di Kissinger, dopo Yalta la stessa condizione ha riguardato l’Europa nel suo complesso.

La tua tesi per il master affrontava questi argomenti?

No. Mi colpì la riforma, avvenuta nei primi anni ‘60, dei rapporti tra Esercito e Marina degli Stati Uniti. Con il nuovo assetto si configurava un maggiore coordinamento operativo, con ripercussioni sul ruolo del Segretario di Stato alla Difesa. Perché non studiarne le motivazioni e le conseguenze? Comunicai la scelta a Kissinger ed egli, forse stupito, rispose lapidario: “Voi italiani siete capaci di cose impensabili”. Portai a termine il progetto con mia grande soddisfazione per il positivo giudizio del corpo docente. In ogni caso, non potevo archiviare quella battuta su noi italiani. Un po’ m’inorgogliva, se davvero il futuro capo della diplomazia americana coglieva in me, come italiano appunto, l’attitudine a soprendere con “cose impensabili”. Al mio ritorno a casa non tenni segreto il giudizio che aveva formulato l’emergente professore di Harvard. Avvenne dunque che Moro, al quale la mia famiglia era legata, s’incuriosì per quel che avevo riportato…

No. Mi colpì la riforma, avvenuta nei primi anni ‘60, dei rapporti tra Esercito e Marina degli Stati Uniti. Con il nuovo assetto si configurava un maggiore coordinamento operativo, con ripercussioni sul ruolo del Segretario di Stato alla Difesa. Perché non studiarne le motivazioni e le conseguenze? Comunicai la scelta a Kissinger ed egli, forse stupito, rispose lapidario: “Voi italiani siete capaci di cose impensabili”. Portai a termine il progetto con mia grande soddisfazione per il positivo giudizio del corpo docente. In ogni caso, non potevo archiviare quella battuta su noi italiani. Un po’ m’inorgogliva, se davvero il futuro capo della diplomazia americana coglieva in me, come italiano appunto, l’attitudine a soprendere con “cose impensabili”. Al mio ritorno a casa non tenni segreto il giudizio che aveva formulato l’emergente professore di Harvard. Avvenne dunque che Moro, al quale la mia famiglia era legata, s’incuriosì per quel che avevo riportato…

Ora tocchi un nervo scoperto, i rapporti tra Moro e Kissinger…

Lascia che ti parli di un aneddoto. Proprio quando nel novembre del 1974 Kissinger venne in visita a Roma in qualità di Segretario di Stato dell’Amministarzione Ford, Moro volle riceverlo a Villa Madama alla presenza di alcuni collaboratori, compresi alcuni “esterni”, e tra questi anche me. Ne conservo memoria perché un “dettaglio” merita di non essere cancellato. Moro, all’atto di entrare in sala per il ricevimento, si volse a me e disse: “D’Onofrio, faccia lei presente al nostro interlocutore che, come ha potuto riconoscere, in effetti noi italiani siamo capaci di cose impensabili”. Ecco, rimasi senza parole! E ancora oggi m’interrogo su quell’uscita che lasciava intravedere un aspetto del carattere di Moro. Ci teneva a stare a testa alta. La sua riflessività, pur intonata a pessimismo, non cedeva minimamente alla rassegnazione. Neppure a riguardo della politica internazionale dell’Italia.

Sappiamo, invece, quanto Kissinger fosse disturbato da questa manifestazione di orgoglio. Nel suo ultimo libro (Leadership, Mondadori 2022) non si trova mai la citazione dell’Italia o di qualche suo leader politico. Ad esempio, parla di Adenauer e non di De Gasperi, ignorando quale fosse il rapporto tra i due. La pubblica opinione tende a considerare Kissinger un “nemico” del nostro Paese.

Il culto del realismo, portato financo all’estremo, vietava certamente una sua apertura di credito nei confronti dell’Italia, se non per il “servizio” che essa, in quanto nazione saldamente ancorata all’alleanza atlantica, poteva rendere alla coesione dell’Occidente sotto la guida dell’America. Guai a sorvolare su questo aspetto della “dottrina Kissinger”: il suo vero cruccio consisteva nella difesa del primato americano.

Con disappunto di Moro?

L’ho detto e lo ripeto: Moro, anche alla luce dell’episodio che prima ho menzionato, pativa l’angustia di un sistema di relazioni internazionali indebitamente contrassegnato dalla “sovranità limitata” dell’Italia. Tuttavia, essendo dotato di realismo, non meno di Kissinger, non lanciava sfide velleitarie né accoglieva suggestioni anti americane.

Si racconta, in ogni caso, che Moro venne messo sull’avviso per l’apertura ai comunisti. Davvero ci furono minacce da parte di Kissinger?

A questo non so rispondere. Mi mancano elementi più precisi, ammesso che altri, diversamente da me, ne siano in possesso. Del resto, non vale il facile teorema che parte dalle minacce per arrivare alla strage di Via Fani, e quindi alla eliminazione di Moro, così da mettere Kissinger sul banco degli imputati. Con quale criterio possiamo attribuirgli una responsabilità, indiretta o indiretta, sul “caso Moro”? Oltre tutto, all’epoca dei fatti, ovvero nel 1978, il Segretario di Stato era Cyrus Vance: da due anni governavano i Democratici – alla Casa Bianca era subentrato Jimmy Carter – e Kissinger, pur conservando un potere d’influenza, non aveva ruoli attivi in Ammistrazione. Resta solo un dato inconfutabile, ovvero il peso di una certa “incomprensione” che aveva fatalmente inciso sull’incontro di due personalità molto diverse per formazione culturale e sensibilità politica. Nonché, ovviamente, per i rispettivi ruoli nel campo delle relazioni euro-atlantiche. Ritengo che la prudenza non debba mancare neppure quando ci sentiamo in diritto – e quale diritto – di strappare il velo che impedisce lo sguardo sulla verità.

Forse, caro Francesco, dovremo ancora ragionare su tutto questo.

Ne sono convinto. E per quel che posso, vorrei contribuire a rendere più nitida la percezione di una storia ancora suscettibile di opportuni approfondimenti. Molto si è fatto con l’ultima Commisione d’indagine presieduta da Giuseppe Fioroni, ma l’augurio è che si riesca ad andare anche oltre.