De Gasperi è il politico che più di ogni altro ha contribuito alla dimensione internazionale del nostro Paese, incardinando l’Italia nel Patto Atlantico, aderendo alla Nato nel 1949, e costruendo nel secondo Dopoguerra le relazioni che avrebbero portato all’Europa unita. Fu lui a tenere il timone della ricostruzione post-bellica, favorendo l’accesso e la spesa degli aiuti del Piano Marshall e ponendo così le basi del miracolo economico italiano, in cui si formarono le premesse e i primi passi del radicale rinnovamento dell’economia italiana e la costruzione di una prosperità fino ad allora mai conosciuta. La sua intuizione, mutuata dalle radici antiche della dottrina sociale della Chiesa, di coniugare politiche economiche e sociali, efficienza produttiva e misure di welfare (attraverso, ad esempio, l’espansione della previdenza sociale).

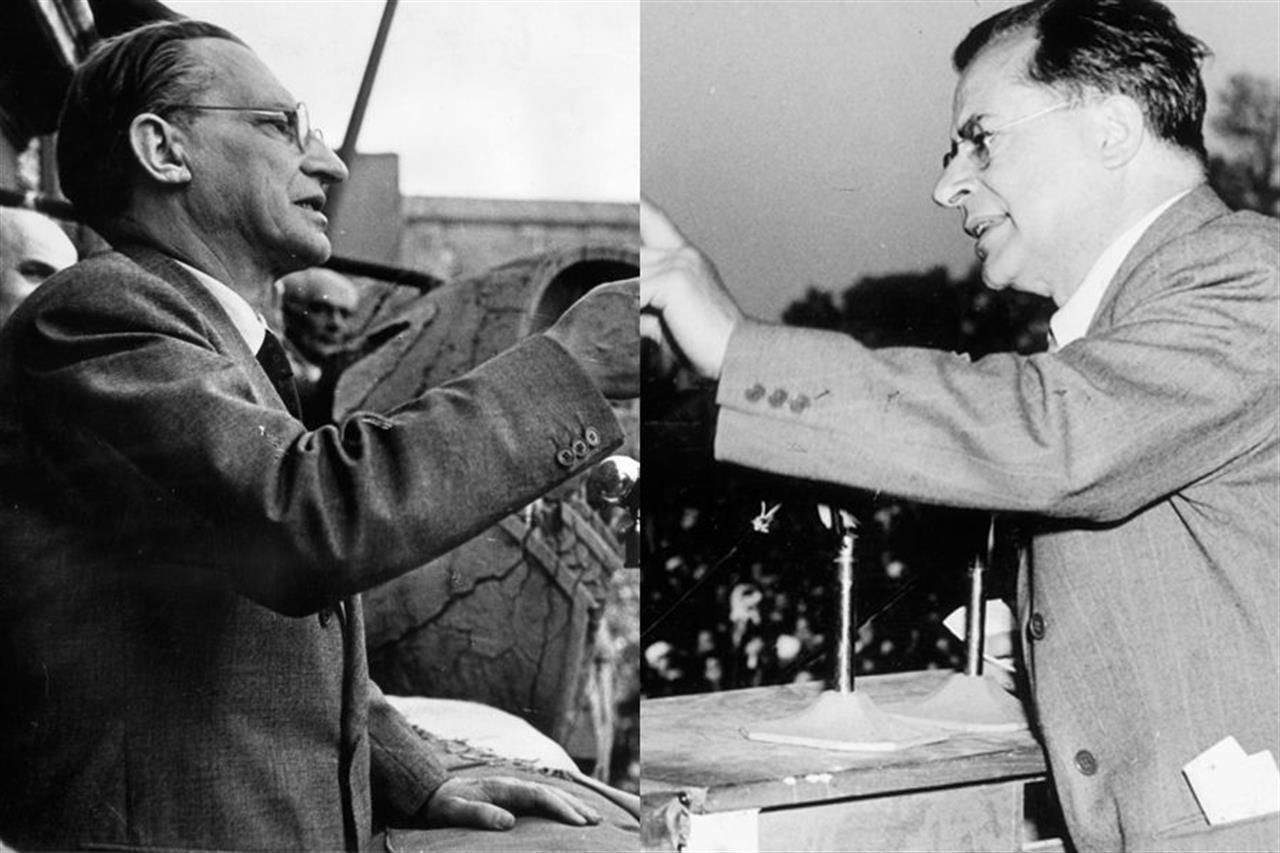

Era un cattolico, un credente. Ma anche un laico, nel senso di uomo di libero pensiero, capace di visione politica e autonomia d’azione. A distanza di due giorni, il 21 agosto, ricorre il 60esimo anniversario dalla scomparsa di Palmiro Togliatti, comunista, leader dell’opposizione perpetua della prima repubblica e portatore di un’idea del mondo irriducibilmente avversa a quella di De Gasperi e dei democristiani, a partire dai legami con Mosca e con il Patto di Varsavia.

Credo dovremmo riflettere su queste due figure perché, se intuitivamente ne cogliamo subito la distanza – la parola “opposizione” allora aveva significati ben più netti di oggi –, superando la prima impressione si possono individuare punti che li avvicinano e che possono essere di lezione oggi. Innanzitutto, il fatto di essere entrambi portatori di un’idea ben precisa del Paese: cosa è oggi, cosa può e dev’essere domani. Non un’idea astratta, ma calata concretamente nella realtà delle relazioni internazionali, dei rapporti economici tra quelle che un tempo si chiamavano “classi sociali” (interclassista De Gasperi, per la lotta di classe Togliatti) e del ruolo dello Stato e dei poteri pubblici nell’economia contemporanea.

Oggi questa chiarezza la cogliamo raramente, sia a livello delle istituzioni nazionali, sia man mano che scendiamo verso Regioni e istituzioni territoriali. E non si tratta della prevalenza del pragmatismo sul piano ideale: idee confuse o contraddittorie sul piano della teoria raramente si traducono in iniziative di valore pratico. L’idea (opportunista) della corsa al centro porta inevitabilmente chi si candida a smussare le posizioni, a togliere gli angoli, a privare di direzione la proposta. Non di rado, si finisce per scadere nell’ambiguità o per nascondersi nel tecnicismo.

Il centro promosso da De Gasperi era quello dell’equilibrio e brillava per chiarezza di intenzioni, messaggi ben definiti, comunicati agli elettori senza equivoci, direzioni confermate nel tempo, progetti politici capaci di superare l’orizzonte della legislatura. A conferma che “centro” non significa per forza confusione delle intenzioni o, peggio, opportunismo politico. Va detto poi che sia De Gasperi, sia Togliatti hanno promosso un’unità di fondo della Repubblica. Portatori di idee e programmi opposti, hanno contribuito da fronti differenti alla resistenza al regime (la svolta di Salerno segnò il momento cruciale della collaborazione tra tutti i partiti avversi al regime), al processo costituente e alla redazione della legge fondamentale del Paese, che è l’accordo, il compromesso possibile, tra le visioni politiche delle forze politiche in gioco.

Fu chiaro a entrambi che per dare stabilità all’ordinamento repubblicano nascente sarebbe stato indispensabile cercare il compromesso e non lo scontro, abbassare le tensioni per evitare il rischio di guerra civile. La molto discussa “amnistia Togliatti”, con la quale nel 1946 il leader comunista, nel ruolo di guardasigilli, decise l’estinzione delle pene per i crimini commessi durante il regime, fu espressione di questa linea di riconciliazione nazionale. La stessa scelta di pacificazione venne fatta da Togliatti quando due anni dopo, a soli tre mesi dalle prime libere elezioni in Italia, a Togliatti furono sparati tre colpi di pistola, e sembrò che l’Italia ripiombasse in una stagione di scontri, nel tempo delle piazze armate.

Fu il leader comunista a chiedere l’interruzione delle manifestazioni e il ritiro della richiesta di dimissioni del Governo. A dimostrazione che, a Repubblica fondata, De Gasperi e Togliatti, continuarono a collaborare, pur in modo implicito, per mantenere il Paese dentro l’orizzonte democratico e nel quadro costituzionale, malgrado le tensioni internazionali, fortissime, di un’epoca che metteva l’Italia al centro dello scontro tra i due blocchi, non fecero mancare il fair play istituzionale e il senso dei valori fondamentali da preservare. Nel pieno della Guerra Fredda, con in casa il partito comunista più grande d’Europa non era scontato che accadesse.

Questa opposizione senza sconti e questa chiarezza politica senza equivoci, è quello che credo dovremo augurarci come italiani. Soprattutto occorre che mai venga meno il mutuo riconoscimento all’interno del quadro istituzionale che unisce maggioranza e opposizione, perché ciò significa riconoscimento di valori che stanno sopra alla dinamica delle parti, degli schieramenti, del gioco politico. E solo tali valori sono in grado di nobilitare la politica, di renderla altro dalla mera lotta per la prevalenza, per il potere. Da questo dipende il senso profondo delle istituzioni, minacciato ai tempi di De Gasperi e Togliatti da rischi insurrezionali e da tensioni violente, proprio come oggi lo è dall’indifferenza e dal non voto. 60-70 anni sono troppo pochi per dimenticarsi queste lezioni.