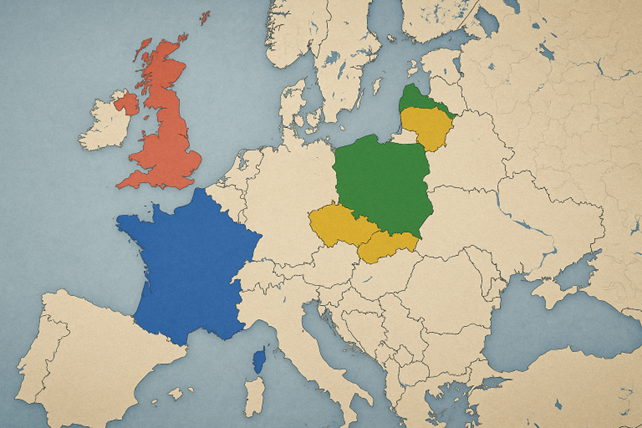

In queste ultime settimane sono accaduti eventi di significativo peso nelle relazioni internazionali. Se da un lato si sta consumando uno scontro commerciale duro e inedito fra Stati Uniti e Unione Europea sull’applicazione reciproca dei dazi – una dinamica che va ben oltre il semplice interscambio di importazioni ed esportazioni, toccando normative cardine per i colossi digitali americani come il Digital Markets Act e il Digital Services Act (si vedano le sanzioni inflitte ad Apple e Meta dalla Commissione europea: Apple and Meta to be hit with first DMA fines, www.axios.com, 22/04/2025; Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act, www.europa.eu, 23/04/2025) – dall’altro si assiste alla nascita di nuovi accordi politico-militari fra Regno Unito, Polonia, Francia e Germania, al di fuori tanto della NATO quanto del Trattato sull’Unione Europea (TUE).

Le strettoie del TUE sulla difesa comune

Ricordiamo che l’art. 24 del TUE prevede la definizione progressiva di una “politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune”. Tale politica è attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio, che deliberano all’unanimità, salvo i casi espressamente indicati nei trattati, ed è realizzata dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (attualmente l’estone Kaja Kallas). Gli Stati membri, in questo quadro, devono astenersi da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione (art. 24.5), come, ad esempio, negoziare bilateralmente sui dazi. Un principio raramente ricordato nei dibattiti pubblici.

L’art. 42 del TUE prevede la creazione di una capacità militare operativa europea, lasciata però alla volontarietà degli Stati. La difesa comune, scrive l’art. 42.2, potrà scattare solo su decisione unanime del Consiglio europeo: un’ipotesi remota, viste le differenti tradizioni, geografie e culture strategiche degli Stati membri. Tuttavia, l’art. 42.7 obbliga tutti i membri ad assistere militarmente uno Stato UE oggetto di aggressione armata, in conformità con l’art. 51 della Carta ONU. Una clausola simile, se non più stringente, rispetto all’art. 5 della NATO.

L’accordo nucleare franco-britannico e le sue ricadute

Nonostante questi dispositivi, ciò che si è materializzato nelle ultime settimane rappresenta un passo ulteriore, autonomo rispetto all’architettura europea esistente. Il 9 luglio scorso, Regno Unito e Francia – riprendendo lo spirito della storica Entente cordiale del 1904 e degli accordi di Lancaster House del 2010 – hanno firmato la Dichiarazione di Northwood. Per la prima volta, le uniche due potenze nucleari europee hanno deciso di coordinare l’impiego delle rispettive forze atomiche attraverso un organismo congiunto, esterno sia alla NATO che all’UE. Pur mantenendo la sovranità sulle rispettive decisioni di impiego, Londra e Parigi si attribuiscono una “speciale responsabilità” verso la sicurezza continentale, anche in funzione di deterrenza rispetto a sfide globali e revisionismi regionali (Russia, Cina, Turchia, India, Arabia Saudita, Brasile).

L’accordo prevede anche una stretta cooperazione industriale nel settore della difesa. Si delinea così un nuovo paradigma strategico: un attacco a un Paese terzo che abbia aderito a questo patto potrebbe innescare una risposta atomica franco-britannica, indipendentemente dalle decisioni NATO.

Kensington, Nancy e il ritorno del Regno Unito sulla scena europea

Il Regno Unito rientra così a pieno titolo nel gioco politico-militare continentale, bilanciando il disimpegno statunitense. La Francia, dal canto suo, consolida la propria centralità strategica: verso le frontiere esterne (Russia, Turchia, Grecia) e verso l’equilibrio interno tra Berlino e Mosca. In questa cornice si inserisce il Trattato di Nancy, firmato da Francia e Polonia lo scorso maggio, che sancisce l’obbligo di mutua difesa tra le due nazioni. A Varsavia pesa l’incubo russo, ma forse anche il timore di rivendicazioni sui territori della ex Prussia orientale.

Ancora più significativa è la firma, questo luglio, del Trattato di Kensington tra Germania e Regno Unito: il primo accordo bilaterale militare tra i due Stati dal 1945. Oltre all’obbligo di assistenza in caso di aggressione, l’intesa prevede lo sviluppo congiunto di sistemi d’arma strategici. Per Berlino, si tratterebbe di un’assicurazione nucleare britannica che esclude – per ora – un proprio arsenale atomico. Ma per Parigi e Londra resta la necessità di vigilare sul riarmo tedesco e sulle sue possibili evoluzioni politiche.

E l’Italia? Il nodo del Mediterraneo

Mentre il sogno dell’“esercito comune europeo” resta confinato alla retorica, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia tessono una rete concreta di alleanze militari e industriali, dando forma a un “nocciolo duro” continentale, aperto ad altri Paesi. L’Italia ha firmato nel 2021 con la Francia il Trattato del Quirinale, che include anche la cooperazione in materia di sicurezza. La nostra collocazione geografica ci proietta nel Mediterraneo, ma anche verso il Mar Rosso, l’Africa e le rotte indo-mediterranee. Per sostenere questa proiezione strategica, servono alleanze. Da soli non possiamo riuscirci.

Oggi, più che mai, è il momento di partecipare al “gruppo di testa”. Chi entra per primo nella cabina di regia ne condivide anche i dividendi nel tempo. La posta in gioco non è solo la sicurezza: è il posizionamento dell’Italia nel nuovo equilibrio europeo che si sta formando – rapidamente, e fuori dalle cornici tradizionali.