C’è un silenzio particolare quando chiude una libreria. Non è il rumore di un fallimento, ma qualcosa di più sottile: un respiro che si interrompe nel quartiere.

All’Eur, dove tutto sembra ordinato e moderno, ha abbassato la serranda l’unica libreria su strada nel raggio di chilometri. Una Mondadori, dunque un grande marchio — ma anche un luogo con un volto umano, tenuto in vita per vent’anni dalla passione di una donna che aveva fatto dei libri la sua casa e il suo mestiere.

La sua storia è quella di una migrazione continua della parola: prima in un grande locale decentrato, poi in uno spazio più grande sotterraneo, infine in un ampio negozio a due piani sulla via principale. Ogni trasloco era un atto di fiducia, una scommessa sul fatto che ci fosse ancora posto per un luogo dove il libro potesse essere incontrato, non solo venduto.

Una storia che non è solo romana

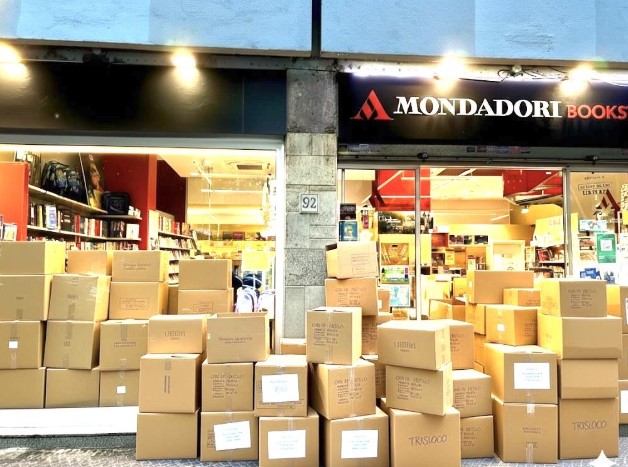

Ora la libreria chiude: a scadenza di contratto, l’affitto è diventato insostenibile. Gli scatoloni si accumulano sul marciapiede, i titoli tornano al magazzino, e quella luce che per anni ha dato un segno di cultura alla strada si spegne in silenzio.

Non è una piccola libreria indipendente che soccombe alle piattaforme online, ma un punto vendita di una grande catena: il segno che la crisi non è solo economica, ma di modello culturale.

Neppure i grandi marchi riescono più a mantenere la presenza del libro nella vita quotidiana delle città. Eppure quella vetrina, per molti, era più di un negozio. Era un luogo dove ci si poteva ancora fermare, parlare, chiedere consiglio, respirare lentezza.

Una libreria di quartiere, anche se col marchio di una grande casa editrice, capace di creare relazioni, di accompagnare generazioni di lettori, di mantenere viva la dimensione concreta della parola.

Quando la cultura non trova casa

Il libro, dopotutto, è un corpo fragile che resiste: materia e voce insieme. In un mondo che tutto smaterializza, il libro è ancora una forma di incarnazione della conoscenza. Si tocca, si apre, si porta con sé.

E chi continua a custodirlo, come quella libraia dell’Eur, compie un gesto che ha qualcosa di spirituale: crede che la parola valga ancora la fatica di uno spazio, di un affitto, di una presenza reale.

Un frammento di una mappa più grande: Roma, Italia, Europa.

Le città diventano sempre più luoghi di passaggio e sempre meno luoghi di permanenza. E la cultura, che ha bisogno di tempo e di prossimità, fatica a trovare casa. Forse custodire i libri oggi significa custodire la possibilità di sostare, di riconoscere in un luogo — fosse anche una vetrina su una strada trafficata — un punto di respiro.

Finché ci sarà qualcuno disposto a entrare in una libreria solo per curiosità, o per gratitudine verso chi l’ha tenuta in vita per anni, la parola continuerà a incarnarsi.

E la cultura resterà, anche in silenzio, una forma di fiducia nell’umano. Non basta celebrare la lettura: occorre rendere possibile che i libri restino tra le persone. Perché dove una libreria resiste, anche la città resta viva.