Sono stati scritti innumerevoli memoriali ufficiali e libri divulgativi sul terribile evento dell’assassinio di JFK avvenuto il 22 novembre 1963, ma non tutte le zone d’ombra, ancora oggi, sono state illuminate dalla verità.

Tuttavia, ciò che John Fitzgerald rappresentava per gli USA e per il mondo intero, il suo carisma, il fascino del “grande sogno americano” (la fine della guerra fredda, l’apertura all’Unione Sovietica che passava attraverso gli incontri e gli scambi epistolari con Nikita Kruscev, l’inizio di un’era di pace duratura, l’attenzione alle minoranze etniche, la sintonia ideale con Martin Luther King, la fine della crisi dopo i missili di Cuba, l’idea di una democrazia partecipata ed estesa a tutte le fasce di popolazione), di fatto rappresentano ancora oggi un concetto di democrazia insuperato in ogni parte del mondo, al quale si è ispirato, ad esempio, Tony Blair.

Questa visione, poi ereditata dal fratello Robert, anch’egli tragicamente scomparso in un attentato nel 1968 per mano dell’immigrato giordano-palestinese Shiran Shiran, è transitata nella memoria collettiva di chi visse quegli anni e presso gli storici e cultori postumi come una stagione irripetibile che riguardava l’America certamente, ma anche il mondo intero.

Perché – come diceva JFK – “parlare di pace deve essere l’unico scopo razionale di ogni uomo razionale”: osservando oggi il nuovo ordine (o dis-ordine?) mondiale che va configurandosi – la devastante guerra in Ucraina, l’aggressione di Hamas a Israele e il terribile conflitto che ne è scaturito, la pendente minaccia su Taiwan, l’emergenza di nuove potenze economiche e nucleari come Cina e India, il fondamentalismo islamico, la bomba latente di un’Africa pronta ad esplodere – oggi, come e più di allora, il tema della concordia e della convivenza pacifica dei popoli e delle Nazioni si impone ancora una volta come cruciale.

Correvano i primi anni ’60: chi li ha vissuti ricorda le speranze legate ai grandi temi dei diritti civili e sociali, all’apertura della Chiesa cattolica alla scienza e al dialogo tra le diverse fedi, alla crescita economica, all’uguaglianza tra i popoli, alla messa in archivio dei residui ideologici post-bellici; ricorda Martin Luther King, John Kennedy, Nikita Kruscev, Papa Giovanni XXIII.

John Fitzgerald Kennedy fu l’uomo delle grandi speranze collettive e segnò una presenza indelebile nella cornice di quel tempo, artefice di una “Nuova Frontiera” che aprì ma non riuscì a realizzare.

Già nel suo discorso d’insediamento del 20 gennaio 1961 a Washington come 35° Presidente degli USA, rivolgendosi ai cittadini, ebbe a dire: «Non chiedete che cosa il vostro Paese può fare per voi; chiedete che cosa potete fare voi per il vostro Paese. Miei concittadini del mondo, non chiedete che cosa l’America vuole fare per voi, ma che cosa insieme possiamo fare per la libertà dell’uomo».

Un invito al senso del dovere che la lunga stagione della tumultuosa cavalcata dei soli diritti pare abbia davvero dimenticato.

Oggi si ascoltano e si leggono altre parole, altri propositi, diverse rappresentazioni dell’America ideale. In nome del pragmatismo e dell’hic et nunc, la storia rimuove il passato e lo riscrive: la vittoria di Trump segna una netta inversione di tendenza, destinata a durare e a cambiare il ruolo della più grande democrazia occidentale nella cornice di un nuovo ordine mondiale. Fatte le debite proporzioni sui tempi diversi e contestualizzando le visioni di JFK e Trump – diametralmente opposte – si tratta di una svolta epocale.

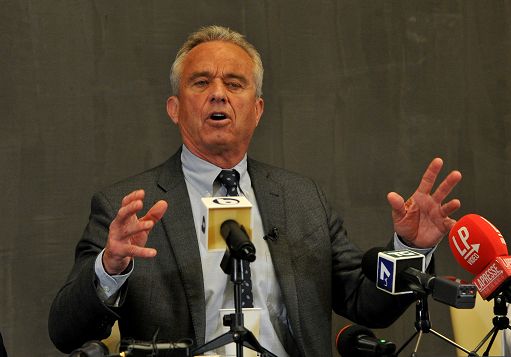

A sessantuno anni di distanza dall’uccisione di JFK, oggi un nuovo Kennedy, Robert F. Jr., negazionista e anti-vax, paladino della disinformazione antiscientifica al punto di considerare l’autismo una conseguenza dei vaccini, viene designato da Trump al Dipartimento della Sanità del futuro governo – Health and Human Services – che gestirà l’amministrazione dei servizi di assistenza, tutela della salute, controllo e supervisione dei farmaci per 330 milioni di americani.

Robert Kennedy jr, inizialmente candidato come indipendente per la corsa alla Casa Bianca, aveva successivamente abbandonato il Partito Democratico per sostenere apertamente Donald Trump.

Il futuro Segretario del Dipartimento per la Salute degli USA evidenzia sia la netta linea di demarcazione che lo separa dalla sua famiglia d’origine, essendo suo padre il procuratore generale Robert F. Kennedy, fratello del presidente John F. Kennedy, sia – mutatis mutandis – una rottura dell’appartenenza politica che costituisce un cambiamento rilevante e significativo, pur tenendo conto delle epoche diverse e della statura ideale indiscutibilmente superiore dei suoi illustri antenati.

Sembra che proprio tutto ciò che riguarda l’esito di queste elezioni presidenziali sia riconducibile al tema del pragmatismo, come evidenziato da tutti gli osservatori politici. Credo, perciò, che – in tempi di relativismo etico e culturale, di instabilità politica e di conflitti tra gli Stati, di guerre cruente – il pragmatismo non sia una prerogativa che appartiene solo agli attori del cambiamento, ma diventi quasi inevitabile per chi assiste agli scenari nuovi che si vanno configurando – fatti salvi gli ideali e le appartenenze radicati in ciascuno – una sorta di adaequatio rei et intellectus, per usare le parole tramandate da San Tommaso.

“Sarà l’età dell’oro, faremo grande l’America”: queste parole di Trump sono un programma e anche la declinazione pragmatica del grande sogno americano che aveva caratterizzato il dopoguerra, la crescita in democrazia e benessere, anche per i molti immigrati che negli Stati Uniti avevano trovato futuro e fortuna. Oggi quel sogno assume sembianze e prospettive diverse: “c’era una volta in America” e adesso non c’è più.