Ha fatto bene l’on. Cappa, nel suo completo discorso, a ricordare che la Democrazia Cristiana trae le sue origini e trova la sua continuità storica nel Partito Popolare Italiano. Questo doveroso riconoscimento, che aveva (vorrei dire) una conferma nel fatto che i popolari di allora sedevano negli stessi settori e parlavano dagli stessi banchi di oggi, andava fatto come giusto tributo di riconoscenza per coloro che ci hanno preceduti e come ammonimento ai giovani a non obliare la loro opera ed il loro insegnamento.

L’appello di don Sturzo

Il Ppi infatti sorse nel 1919, tra molte diffidenze e non pochi contrasti, con un programma di libertà, di tutte le libertà, ed il primo appello che don Luigi Sturzo, con altri dieci amici, lanciava il 18 gennaio 1919 al Paese era diretto a tutti gli uomini liberi e forti e chiedeva la libertà della famiglia, della scuola, della stampa, delle organizzazioni, delle classi, degli enti pubblici locali e la libertà della Chiesa.

Oltre a ciò si domandava l’unità sindacale, una legislazione sociale nazionale ed internazionale a tutela del lavoro, lo sviluppo della cooperazione, un piano di assicurazioni per la malattia, la vecchiaia, la invalidità e la disoccupazione, la difesa e l’incremento della piccola proprietà rurale, l’abolizione del latifondo.

Il filo storico con la Dc

Tutto questo programma di rinnovamento nel campo economico-sociale trovava con la Democrazia Cristiana un nesso storico, dottrinale e pratico evidente. Chiunque ricordi i primi convegni democristiani del 1900 ed anni prossimi constata le affinità e le analogie sicure tra le domande del Ppi ed il programma dei popolari.

Di più: gli uomini erano gli stessi e basti ricordare fra tutti il nome caro e venerato di don Luigi Sturzo.

E la Dc si ricollegava proprio, come l’acqua del fiume alla fonte, all’enciclica di Leone XIII Rerum Novarum (1891), che giustamente (e non per adulazione, come avversariamente si è scritto) passa alla storia come la “carta cristiana del lavoro”.

Le diffidenze e i contrasti

Le diffidenze contro il Ppi provenivano dai liberali; i contrasti dai socialisti. I liberali ci accusavano di essere dei falsi amici della libertà, ed il pontefice massimo di essi (parlo di Benedetto Croce) non lesinava giudizi meno favorevoli. Basta rileggere la Storia d’Europa del Croce per trovarvi con la svalutazione dell’età liberale anche gli apprezzamenti meno severi verso i “democratici cattolici” che si chiamarono poi “popolari”.

Il Croce che, ammettendo la sua educazione e la sua “virtù cristiana”, credeva di poter parlare in nome della “religione della libertà”, concedeva l’ingresso al nuovo tempio a tutti, meno a coloro che provenivano dalle organizzazioni cattoliche.

I socialisti (e fu il loro più grave errore) ci combattevano aspramente prima nel Paese e poi alla Camera definendoci senz’altro unicamente come sostenitori delle classi abbienti.

Né liberali né socialisti

I popolari non erano certamente dei liberali perché del liberalismo agnostico erano i primi critici, ma avevano accolto in pieno il metodo della libertà, questo metodo bastava ai liberali di buona fede per lasciare libero ingresso alle forze giovani che chiedevano di partecipare al rinnovamento dello Stato.

I popolari non erano nemmeno dei socialisti, perché rifiutavano la dottrina del materialismo storico ed il metodo della lotta di classe, ma ugualmente per la elevazione delle classi meno abbienti lavoravano ed agivano con fede e purezza di intenzioni e su questo terreno sarebbe stata possibile una intesa per operare un profondo rinnovamento sociale.

Non fu così: errori, fatalità, incomprensioni, disegno di una follia, esasperazioni nazionalistiche portarono ad una soluzione dai più forse imprevista ed il fascismo con la violenza, le minacce e la frode riuscì per un ventennio a dominare il Paese portando l’Italia alla rovina ed alla strage, di cui tutti fummo testimoni e vittime.

La ricostruzione

Ed oggi, dopo i tempi duri che il Paese ha superato, mentre rinasce l’amore per la libertà, i popolari che tennero alta la vecchia ed onorata bandiera, sono lieti di affidarla ai giovani della Dc perché, col tesoro della esperienza e della storia vissuta dagli anziani, essi sappiano operare in profondità per la attesa ricostruzione.

Sarà lecito sperare una maggior comprensione degli avversari verso la Dc? Il sincero amore alla libertà, che anima tutta la Dc, ed il loro ardente desiderio di dare alle classi lavoratrici un maggior benessere ed un più alto tenore di vita saranno ancora messi in dubbio? Noi non lo crediamo.

Già la lotta combattuta in comune ed i sacrifici in comune sopportati ce lo facevano sperare: questi pochi mesi di libertà, queste prime giornate di dibattiti alla Consulta ce ne hanno dato conferma.

Una nuova Italia

Vi sono delle ombre, nel quadro (noi non lo neghiamo), vi sono qua e là degli eccessi che meritano di essere corretti, ma chi confronti l’andamento delle sedute attuali alla Consulta, con le risse quotidiane della XXV legislatura, non può avere dubbi di sorta.

Dal crogiuolo delle sofferenze e dal comune dolore è nata una nuova Italia; sappiamo esserne degni e trovare tra le opposte ideologie il comune denominatore delle sane intese e delle proficue collaborazioni.

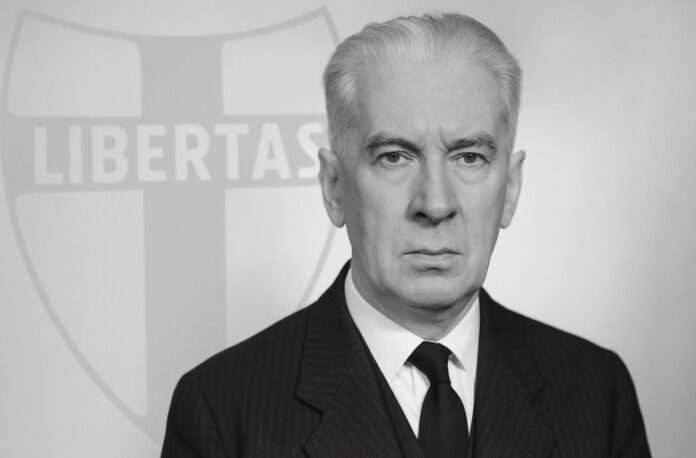

Umberto Merlin (1874–1964), giurista e politico di formazione cattolica, fu tra i fondatori del Partito Popolare Italiano e poi dirigente della Democrazia Cristiana. Deputato alla Costituente, più volte ministro, contribuì a valorizzare con il suo impegno pubbluco l’identità democratica e sociale del cattolicesimo politico italiano.