Come sempre accade i motivi di una sconfitta elettorale sono molteplici. Soprattutto quando essa non è scontata, ovvero la competizione è aperta. È questo il caso degli Stati Uniti, dove alternativamente il Presidente eletto appartiene a uno dei due partiti politici principali. Generalmente, anche se non sempre, il Presidente uscente viene confermato per un secondo mandato. Poi capita spesso che quello successivo rappresenti l’altro partito. Una sana alternanza.

Era però accaduto solo una volta, molte decadi fa, che un Presidente partecipasse a tre elezioni, perdendo la seconda e vincendo le altre due. Non si era mai verificato, invece, quello che è accaduto a Donald Trump durante il periodo di mezzo fra le due elezioni: dall’assalto a Capitol hill da parte dei suoi sostenitori, alle persistenti accuse di brogli rivolte ai vincitori delle elezioni da lui perdute, al non riconoscimento del nuovo Presidente, ai processi subìti per accuse molto gravi, agli scandali sessuali e quant’altro.

Nonostante tutto questo, Trump ha vinto nettamente le elezioni dello scorso novembre. Il Partito Democratico, oltre a cercare di riorganizzarsi come già abbiamo visto nel precedente articolo, dovrebbe però analizzare in profondità le motivazioni di una sconfitta che aveva il dovere di evitare, ben sapendo che non si sarebbe trattato di un semplice avvicendamento, come era sempre stato nel passato, perfino con Ronald Reagan, che pure aveva recato con sé un cambiamento alquanto netto nelle politiche degli USA. Ben sapendo che questa volta sarebbe stata una “rivoluzione reazionaria!.

Questa analisi finora non è stata fatta. O quantomeno non è ancora emersa. È auspicabile però che un qualche centro studi dei Democratici la stia producendo. Perché senza conoscere e comprendere i motivi di fondo della débacle risulterebbe arduo trovare la via per la riscossa.

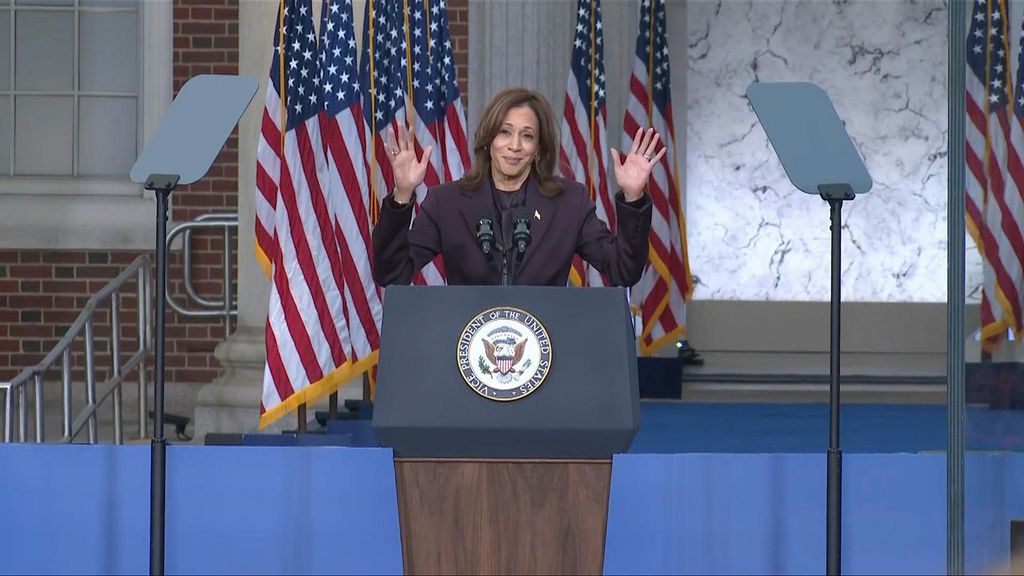

Gli errori, per così dire, superficiali non sono stati, per quanto gravi, determinanti ai fini della sconfitta. Certo, Joe Biden ha sbagliato nel volersi ricandidare. Ha sottostimato i segnali di invecchiamento che pure, e non solo a livello fisico, erano apparsi chiaramente nel corso del quadriennio. Così facendo non ha aiutato il suo partito nella selezione di un candidato adatto a battersi contro Trump, che probabilmente Biden ha compreso troppo tardi sarebbe stato davvero nuovamente il competitor da sconfiggere. Non ha neppure aiutato la sua vice, Kamala Harris, a crescere, sostanzialmente relegata ai margini per tutto il periodo (come per la verità accade sempre, o quasi, ai vicepresidenti).

Certo, la Harris è scesa nell’arena troppo tardi, non per colpa sua. Ha però sbagliato totalmente il running mate, il vice: non adeguato, non all’altezza e troppo radicale, un’aggettivazione che già marchiava la candidata e che dunque non era proprio il caso di rafforzare.

Certo, Biden quattro anni prima era riuscito a creare un certo pathos intorno alla sua volontà unitaria, per riscoprire “the soul of the nation”, l’anima della nazione, dopo la turbolenta presidenza Trump; mentre Harris nella seconda parte della breve campagna elettorale, diciamo dopo la Convention di Chicago (quando ha cominciato a scendere nei sondaggi), ha puntato su un divisivo “rischio fascismo” che palesemente agli elettori alle prese con i problemi causati dall’inflazione alta poco o nulla importava. Ma questi, e altri, sono stati errori secondari. Superficiali, appunto.

Quelli profondi e decisivi sono stati altri. Ne hanno ovviamente parlato e scritto in questi mesi molti commentatori internazionali. Qui da noi segnalo le acute osservazioni di un buon conoscitore degli States come Francesco Costa, fresco direttore del Post, e di un giornalista assai noto come Federico Rampini, che ha avuto il coraggio di denunciare la deriva radicale dei Democratici ed è stato naturalmente bersagliato di contumelie dai radicali nostrani, provenendo egli dal medesimo campo.

Il primo tema è di natura economica, come sempre accade ovunque. E qui l’errore è consistito nella sottovalutazione di quanto il crescere dell’inflazione avesse inciso nella capacità di spesa delle famiglie americane. Frutto dell’enorme liquidità piovuta sull’economia statunitense per riprendersi dal biennio depressivo provocato dalla pandemia del 2020/2021 che ha consentito una ripresa economica notevole, con la conseguente crescita di posti di lavoro, salari, pensioni, spesa sanitaria. Tutto però eroso dall’aumento dei prezzi. E negli Usa quando aumenta il costo del gallone di benzina per il governo in carica sono dolori.

Il secondo tema è, invece, di natura culturale, è sorto in questo nuovo secolo ed è incentrato sul tema dei diritti individuali, enfatizzati e radicalizzati da una componente che da minoritaria è divenuta egemone nel Partito Democratico sino a emarginare totalmente chi osava non adeguarsi alla nuova filosofia (schematicamente e semplicisticamente definita “woke” dalla pubblicistica, innanzitutto quella ostile ai Dem: ma non staremo qui a ricordarne la derivazione dall’incitazione “wake up” rivolta agli emarginati sociali). Ne avevamo già scritto qui, esplicitando il rischio principale che correva Harris, espressione di San Francisco e della “californizzazione” del suo partito. Un imprinting associato all’estremizzazione del “politically correct” condotta da movimenti quali Lives Black Matter, da larga parte della comunità Lgbtq+, da politici molto fashion come la famosa Ocasio-Cortez, dall’anima ambientalista assolutista, e via radicalizzando.

Un insieme di posizioni trasformate da giuste rivendicazioni in strumenti di offesa totale nei confronti dei portatori anche solo di opinioni parzialmente diverse all’insegna di un intransigentismo ideologico che ha allontanato dal voto al Partito Democratico molte persone, gente comune non solo – come è d’uso dire – dell’America rurale più profonda ma anche delle comunità (donne, giovani, latinos, finanche uomini di colore) tradizionalmente vicine alle battaglie sociali dei Democratici: quelle che avevano fatto vincere Biden, e prima di lui Obama. E che invece questa volta si sono ribellate al dominio incontrastato di un ceto benestante e acculturato sensibile ai temi dell’inclusione ma non a quelli derivanti – per il ceto popolare e per il ceto medio – da una esasperazione applicativa dei medesimi.

È sulla reazione che ne è derivata che ha fatto leva la campagna di Trump. Radicalizzando a sua volta in senso contrario a quello dei Democratici ogni tema investito dall’evoluzione woke dell’imprinting culturale degli avversari, di cui Harris era una perfetta rappresentante. Così sull’ambiente (“Drill, baby, drill”), sull’immigrazione (“deportation of illegal immigrants”), sui diritti civili (“only male and female”), oltre alla lotta al fentanyl furbescamente associata alla chiusura nei confronti di qualsiasi depenalizzazione per l’utilizzo di sostanze tossiche, e a quella contro le quote fisse da riservare nelle scuole e nelle università per le minoranze che però penalizzano gli asiatici (i quali infatti hanno in larga misura votato per il tycoon).

Una gestione più accorta, più moderata e soprattutto più attenta al sentire comune dell’americano medio avrebbe impedito, assai probabilmente, ai Democratici Usa di subire una sconfitta i cui esiti ora avvertiamo nell’intero mondo occidentale. E sono esiti pesanti.

Per leggere il precedente articolo