Milano è tornata a interrogarsi sul proprio “modello”. L’inchiesta della Procura, con le accuse legate alla gestione urbanistica della città, ha fatto emergere l’aspetto centrale del problema: il governo del territorio è ormai organizzato attorno ad accordi pubblico-privato che precedono e piegano gli strumenti urbanistici. Il Consiglio comunale sostanzialmente ratifica, qualche volta indirizza, quasi mai controlla. Il disegno generale si perde nelle convenienze dei singoli interventi.

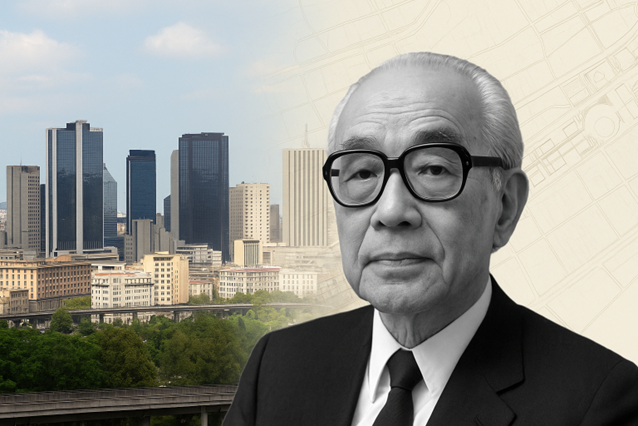

È l’apoteosi di una stagione nata negli anni ’80 e diventata prassi: quella della cosiddetta urbanistica contrattata, in cui il progetto conta più del piano, e il principio della semplificazione sovrasta la cura dell’interesse generale. Ma proprio in quegli anni, arrivava in Italia Kenzo Tange, architetto giapponese chiamato a progettare per Italstat prima a Napoli e poi a Roma.

Due scuole, due mondi

L’urbanistica contrattata non nasce in Italia. Affonda le radici nella cultura americana post-bellica, dove il “comprehensive planning” lascia il passo a un pragmatismo fondato sulla cooperazione flessibile tra pubblico e privato. Il testo di riferimento è Negotiating Development di Patsy Healey, ma già negli anni ’60-’70 l’urbanistica anglosassone (Jane Jacobs inclusa) aveva aperto al principio che “la città reale” non sottostà all’imposizione di regole astratte. Su questa base, l’Italia adotta e semplifica: il piano è visto come ostacolo, il progetto come soluzione. Si pianifica facendo e si deroga pianificando. È una logica di governo per eccezioni.

Al polo opposto sta la scuola giapponese del Metabolismo, nata alla fine degli anni ’50 con figure come Kurokawa, Maki, Kikutake. La città è pensata come organismo vivente, sì, ma articolato secondo strutture gerarchiche, assi funzionali, moduli adattabili nel tempo. Kenzo Tange, sebbene non formalmente parte del gruppo, è la figura che più di tutti ne incarna lo spirito. Nato a Osaka nel 1913, formatosi all’Università di Tokyo, diventa celebre con il piano per la ricostruzione di Hiroshima e progetta opere come lo stadio olimpico di Tokyo, il centro di Shinjuku, il municipio di Kagawa. Convertitosi al cattolicesimo in età matura, muore nel 2005 e riceve funerali nella Cattedrale di Santa Maria a Tokyo. Il suo stile coniuga tecnologia e ordine, monumentalità e leggibilità urbana.

Bernabei, Italstat e il sogno napoletano

Nel 1982, a chiamarlo in Italia è Ettore Bernabei, “uomo di fiducia” amico di Fanfani: non esponente di partito, ma grand commis d’État. Dopo essere stato per oltre un decennio direttore generale della Rai, nel 1974 passa a guidare l’Italstat, prima come amministratore delegato e poi presidente. Qui mette in campo il suo impulso progettuale, immaginando anche il rilancio del Mezzogiorno con infrastrutture, servizi e direzionalità.

Per il Centro Direzionale di Napoli chiama Tange. L’intervento – pur con compromessi esecutivi – è un esempio di “modernizzazione” secondo un impianto sistemico, con una visione architettonica organica. Ma è anche il passaggio che trasferisce a Roma il know-how per rilanciare lo Sdo, il Sistema Direzionale Orientale, la grande occasione mancata della Capitale.

Le ultime battute sullo Sdo

Lo Sdo è la traduzione operativa dell’Asse Attrezzato previsto dal Piano Regolatore Generale di Roma 1962–65, punto più alto della cultura urbanistica italiana del dopoguerra. L’obiettivo: decentrare le funzioni terziarie, attivare il quadrante Est della città, costruire un’infrastruttura per il policentrismo metropolitano.

Ma per vent’anni il progetto resta sulla carta, frenato da resistenze burocratiche e – soprattutto – da duri contrasti politici: le necessarie risorse finanziarie mancheranno sempre all’appello. Il Partito comunista eserciterà una forte opposizione. Nelle periferie anche l’abusivismo, largamente definito “di necessità” per le fasce popolari in cerca di sistemazione abitativa, diventa momento di scontro sul futuro della città.

Nel 1985, con la vittoria di Nicola Signorello, la Dc riconquista il Campidoglio dopo anni di “giunte rosse”. La nuova amministrazione tenta il rilancio: nomina Kenzo Tange nel Comitato direttorio per lo Sdo insieme a Gabriele Scimemi e Sabino Cassese. Ma il tempo è cambiato, lo sfascio di Tangentopoli è alle porte. Sarà la stella di Rutelli a decretare il tramonto dello lo Sdo.

Una lezione dimenticata

Così, mentre lasciava spazio all’urbanistica contrattata, l’Italia rinunciava alla città pensata. Kenzo Tange offriva una visione: città ordinate, infrastrutturate, leggibili. La sua cifra di architetto stava nella ricerca – è stato scritto – “di un dialogo tra la contemporaneità e i valori simbolici dei luoghi”. Una scuola alternativa, ormai ignorata. Oggi, con Milano e l’Italia obbligate a un grande esame di coscienza collettivo, è tempo forse di riprendere quel discorso interrotto. Non per imitare il passato, ma per comprendere le sue promesse lasciate in sospeso.