Articolo pubblicato sulle pagine dell’Osservatore Romano a firma del direttore Andrea Monda

Il ricco e il povero hanno vissuto la loro vita e alla fine, entrambi, «sono passati per la legge di noi tutti: morire». Commentando la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro giovedì 12 marzo il Papa ha usato proprio quell’espressione forte, sintetica, drammatica sulla morte: la legge di noi tutti. Viene in mente un’altra frase scarna e categorica, contenuta in un romanzo dello scrittore statunitense Cormac McCarthy: «Non c’è ordine nel mondo salvo quello imposto dalla morte».

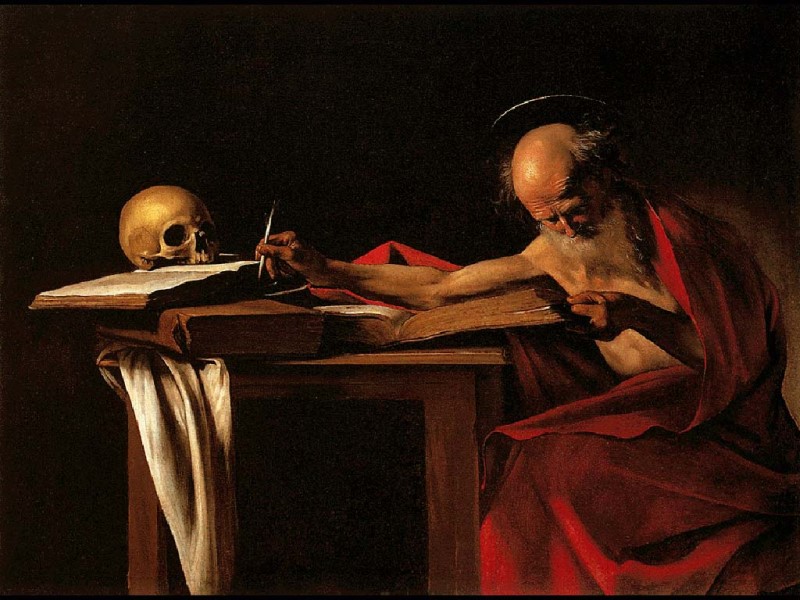

La morte, non c’è che dire, si è ripresa la scena. In Italia, in Europa, in Occidente, era stata in effetti tagliata fuori, era diventata veramente o-scena, ridotta a essere l’ultimo tabù, un “argomento” delicatamente allontanato e infine rimosso anche dal linguaggio comune. Come per ripicca ora si è messa al centro del nostro panorama come un macigno, un meteorite, un oggetto ingombrante e nauseabondo. E adesso è diventato difficile parlare o peggio, parlarne. Si possono fare dei numeri, ma non dire parole. Si può ad esempio calcolare il numero dei contagiati e dei decessi, così, per rimanere in Italia, il bollettino del 20 marzo riportava il numero di 4.032 morti dall’inizio del contagio di coronavirus. Ma questo numero, 4.032, che tutti sanno essere “destinato a crescere”, dice qualcosa veramente? Sul nostro destino cosa aggiunge, quale parola, quale significato, noi ricaviamo da questi elenchi di cifre? I numeri sono insufficienti, così come le parole, forse servirebbe fermarsi su una sola di queste persone morte, sulla sua storia, servirebbero insomma i nomi, almeno, e i volti.

In quella stessa omelia del 12 marzo il Papa ha osservato come del povero conosciamo il nome, Lazzaro, ma del ricco lo ignoriamo: «il Vangelo non ci dice come si chiamava questo signore. Non aveva nome. Aveva perso il nome. Soltanto aveva gli aggettivi della sua vita: ricco, potente, tanti aggettivi». Ma tanti aggettivi non fanno un nome. È un tema caro al Papa questo, ne ha parlato anche nell’udienza dedicata al personale del Dicastero per la comunicazione il 23 settembre scorso: «È necessario passare dalla cultura dell’aggettivo alla teologia del sostantivo», ha affermato, e ha spiegato come l’aggettivo non renda ragione della complessità di una esistenza umana, ma la riduce, ci aiuta semmai ad etichettare la realtà, incasellare il mondo e gli altri, e porta inevitabilmente alla logica dello scarto.

La sfida allora è quella di salvare il sostantivo dalla morte, mantenere il nome, quello che non riesce a fare il ricco della parabola, perché è rimasto indifferente a Lazzaro, fratello povero che mendicava davanti alla porta della sua casa. Quell’indifferenza ha scavato un abisso tra i due e così anche la loro morte è stata una morte diversa, di una diversità “abissale”: Lazzaro è volato in cielo, nella vita piena e beata, il ricco è morto e basta. Perché il nostro nome lo salvano gli altri, sono gli altri che ci chiamano, che “fanno” il nostro nome e così ci danno vita.

Se è vero da una parte che tutti siamo sottoposti alla legge degli uomini, cioè moriamo, è anche vero che ognuno muore in modo diverso. E la differenza la fanno appunto le relazioni, i legami che siamo stati capaci di tessere con gli altri. Per questo l’aspetto più tragico di questa pandemia risiede forse nel fatto che spezza le relazioni fisiche, che costringe il malato a morire in solitudine, isolato dagli altri, dai suoi cari. E invece è fondamentale saper “vivere la morte”, e mostrare agli altri come si muore e in questa sfida estrema è cruciale essere accompagnati. Non esiste niente di più serio. Nel 1951 Romano Guardini pubblicava un saggio, I novissimi, in cui afferma: «La morte di Cristo è l’espressione della serietà di un Dio che ama; la nostra morte, l’espressione della serietà dell’uomo amato da Dio». La morte come occasione per mostrare lo stile cristiano di vivere. È questo morire da cristiani l’ultimo dono dei seguaci di Cristo al mondo. In questo dono può infilarsi la luce di una speranza.

La scommessa che il cristianesimo osa proporre all’uomo contemporaneo che ha rimosso dolore e morte è che quella “legge di noi tutti”, può conoscere delle eccezioni, delle trasgressioni. C’è una possibilità di andare oltre la mera sottomissione alla legge della morte e questo andare oltre la legge è l’amore. Il Nuovo Testamento sta lì a dircelo praticamente in ogni pagina. Se il nostro nome e il nostro volto saranno stati segni dell’amore che ha attraversato la nostra vita, allora la morte non è cancellata ma viene trasformata. L’amore è il dis-ordine del mondo, è quel bene imprevisto, incomprensibile e insensato che però avviene e porta con sé la buona notizia della speranza, quella per cui il figlio di un falegname duemila anni fa ha scelto di morire, donando la vita per gli altri, mostrando tutta la serietà dell’amore del Padre.