I campi erano un puntino in una zona di circa 40 km quadri, riservata, che i nazisti allestivano come di pertinenza del campo vero e proprio. Il Comandante di Auschwitz fa il suo mestiere, deve smaltire i carichi che Aldof Eichmann gli invia con i vagoni. La figura di Rudolf Höss è tratteggiata in una consonanza impressionante con lo scritto autobiografico che lui buttò giù mentre era prigioniero e portato a testimoniare a Norimberga (prima di essere impiccato dai Polacchi nell’Aprile del 1947).

“Comandante ad Auschwitz”, di Rudolf Höss, Einaudi, 1961. Un racconto che non ha uguali, ma non per chissà quali truculenze (i sadici veri e propri nelle SS sono stimati in meno del 2%) ma per il modo con cui Höss elabora le sue considerazioni – e non ri-flessioni, perché non aveva sfide interiori significative – nel racconto.

Rileggere bene ancora quanto annota Moravia nella postfazione di “Comandante ad Auschwitz”: “La mostruosità di Höss, tutta culturale e storica, deriva dal fatto che ai nostri tempi, per la prima volta forse, all’uomo medio sono stati proposti idoli e idee mediocri, in cui credere e per cui morire; ossia, in altri termini, se stesso e le proprie idee. Höss, uomo medio, che avesse creduto nelle sublimità del cristianesimo, non sarebbe mai diventato comandante ad Auschwitz. Ma Höss, uomo medio che ebbe per idolo il ‘mediocre’ Hitler e per ideologia il ‘mediocre’ razzismo, diventò facilmente un mostro”. Così Alberto Moravia nel 1960.

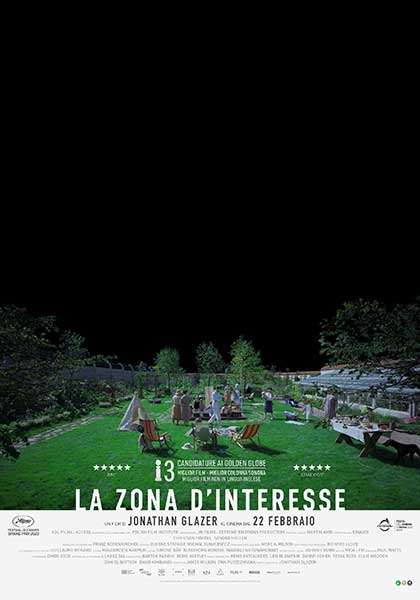

Il geniale regista britannico Jonathan Glazer ha tratto da questo scritto autobiografico, più che dal romanzo omonimo di Martin Amis, il film. Nessuna scena è nel campo, i cui suoni però – urla, gridi, pianti, spari, latrare di cani – si spargono in aria e scavalcano il muro di cinta portando l’Inferno dappertutto. In un tempo sottomesso alle immagini, qui i suoni, e i silenzi e anche i rumori di casa Höss, valgono più di tutto.

Lui, Rudolf, era un irrealizzato fin da piccolo, cercava un ‘sistema’ che lo mettesse al riparo da un sé di cui aveva paura. Più malinconico che infervorato, sbriga cose che il meccanismo cui s’è consegnato gli ordina. La mattina esce di casa e va in ufficio, come chiunque al mattino nell’abituale ripetitività dei giorni va al lavoro. La sera legge fiabe alla piccola, non insulta nessuno, va a pesca con i figli e s’indispettisce assai se le sue SS trattano male il verde dei boschi.

Un facile e diffuso pensiero comune vuole Auschwitz e lo sterminio come un unicum irripetibile. La straordinaria forza dell’opera di Jonathan Glazer sta proprio in questo: i camini dalle lingue di fuoco infernali saranno anche un unicum, ma un modo di convivere e di abituarsi al male, poco o tanto, visibile o subdolo, è assai più a portata di mano di quel che si possa ritenere.

E la possibilità di rimanerne contagiati, anche inconsapevolmente, è molto alta. E proprio tra persone ‘comuni’ come ciascuno crede se stesso. Come Höss e la sua famigliola, a duecento metri dai rumori dello sterminio. Ma in fondo anche noi, come bene mi ha detto un amico, prendiamo il sole in costiera, tranquilli, mentre davanti a noi, a un tiro di sasso, migliaia di disperati vanno giù in quell’acqua dove noi ci facciamo le vacanze.

Come la Storia ci dimostra, non c’è bisogno delle forme di Auschwitz o di Treblinka per continuare gli stermini degli altri. E per abituarcisi.