C’è in ciascuno di noi una parte che guarda oltre il presente e si protende verso il nuovo, la scoperta, l’avventura.

Tutto quello che non si vive, non si conosce e non si vede ha il multiforme e indefinito fascino dell’ignoto ed esercita un’irresistibile attrattiva sul nostro desiderio di sapere e di cambiare, a volte riuscendo persino a vincere le paure del mistero, il buio del salto oltre la siepe.

Questo aspetto della nostra personalità resta latente fino quando, per scelta o per necessità, viene il momento di spiccare il volo: un incontro, un’occasione, un bisogno, un sentimento, una speranza.

La fantasia alimenta il sogno, sia esso legato all’emozione di un momento o all’intenzione del pensiero, a un viaggio senza meta o al progetto di una vita.

C’è poi un’altra parte che è fatta di contesti, riferimenti, abitudini, luoghi, persone, affetti che ci legano al presente: sono le radici che ci parlano della nostra piccola grande storia e ci dicono chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo.

In questa nicchia della nostra anima abitano le cittadinanze: la casa, la famiglia, il cuore, i ricordi.

Questi due aspetti coesistono sempre tra loro, si vive all’insegna dell’appartenenza e si sogna un futuro diverso, si è qui e altrove, radicati e assenti.

C’è infatti una parte di noi che vorrebbe andare e una parte che invece vorrebbe restare.

Ma qualunque strada prendiamo agli incroci della nostra vita, portiamo sempre con noi il bagaglio della memoria, ora lieve ora ingombrante, che la mente e il cuore non possono rimuovere.

Per questo chi parte sa che presto o tardi potrà tornare, per questo chi resta sa che l’attesa di chi è partito è una fiammella che non si spegne.

Partire o restare recano note di gioia e di sofferenza ma trovo che delle due scelte la seconda sia quella più faticosa, quella che richiede paradossalmente più capacità di adattamento.

La mitologia del viaggio di scoperta ha preso le sembianze delle gesta di Ulisse, l’eroe che aveva una patria nell’anima e un passato nel cuore ma non sapeva resistere al fascino dell’ignoto.

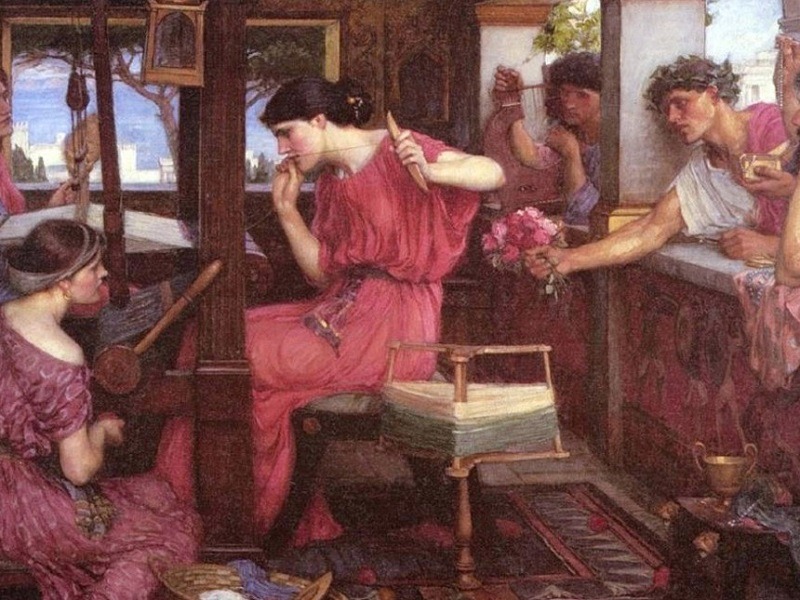

Come avviene nella stessa realtà che il personaggio rappresenta, Penelope è invece la metafora della donna-madre-figlia- sposa che attende l’arrivo dell’uomo lontano.

Questa identificazione di ruoli tra l’uomo ardito viaggiatore, simbolo del coraggio, della forza e dell’astuzia e della donna, icona della fedeltà, della pazienza e della temperanza è un’immagine prevalente nella tipizzazione dei rispettivi compiti, che si è andata consolidando nella cultura di ogni tempo.

Mi pare onestamente che la lettura più frequente abbia enfatizzato le gesta dell’eroe-navigatore piuttosto che della donna-silente e virtuosa, lo stesso Dante Alighieri aveva considerato questa prevalenza mitizzando il viaggio e la partenza di Ulisse come fonte di arricchimento e conoscenza.

Ma il coraggio e la forza non consistono solo nell’andare via, spesso ce ne vuole molto di più nel saper gestire la propria permanenza, i pericoli e gli inganni, le sofferenze e le angosce non sono solo quelle delle sirene e dei ciclopi ma anche quelle ben più insidiose della quotidianità, che ha orizzonti di speranza limitati, un destino stanziale assegnato: di rinunciare, di rimanere al di qua della siepe.

Abitare i luoghi delle consuetudini implica una forza di adattamento superiore a quella di chi deve affrontare le avversità del viaggio.

Per questo per ognuno che parte ci vuole un altro che, pazientemente, sa restare.

Il mito di Penelope si rinnova nella discreta tenacia dell’attesa e nella mite presenza di chi ogni giorno umilmente coltiva la speranza e tesse l’ordito e la trama di una tela che si compone e si scompone per dare tempo a chi è lontano di vivere l’allegoria dell’eterno ritorno.