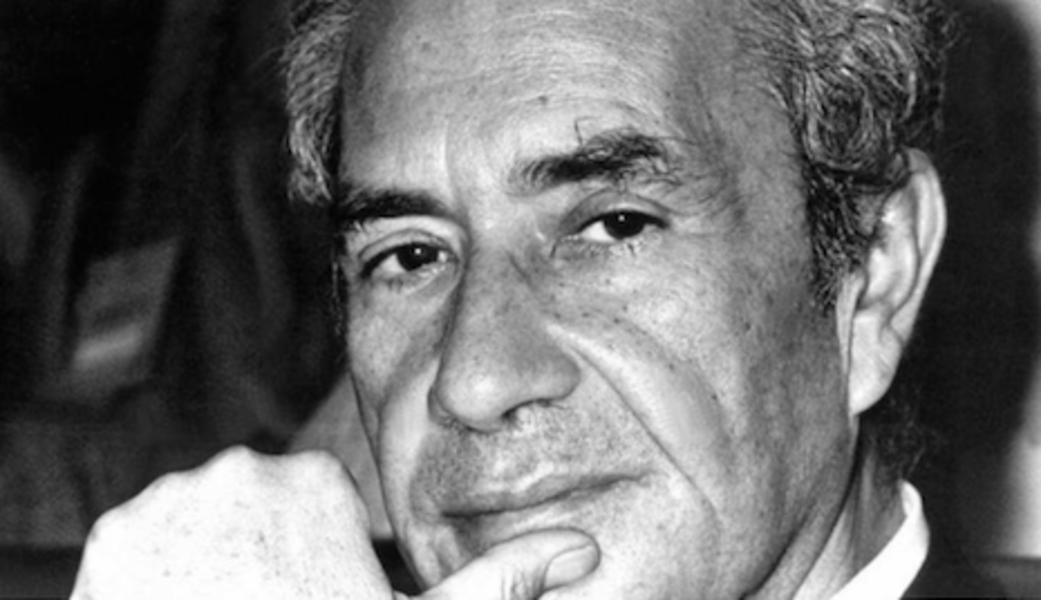

Lucio D’Ubaldo

Sempre, nei giorni del 16 marzo e del 9 maggio, ritorna l’interrogativo sulla morte di Aldo Moro. Chi ha voluto spezzare il filo della speranza, annullando gli sforzi che la diplomazia umanitaria aveva portato avanti in silenzio con l’obiettivo di restituire il prigioniero alla sua famiglia e alla vita civile e politica della nazione? Perché tutto è precipitato all’improvviso, quando pure vi erano stati segnali circa la possibilità di giungere a un esito positivo della vicenda? Una corrente di pensiero è fortemente radicata nella tesi che la Dc, o meglio la parte di essa che più poteva muovere le pedine del gioco, non fece fino in fondo ciò che serviva per la liberazione del suo leader più prestigioso, fino a quel momento centrale negli equilibri della politica della solidarietà nazionale. In particolare Andreotti e Cossiga, rispettivamente Presidente del Consiglio e ministro dell’Interno, sposando la linea della fermezza sostenuta in primis dal Partito comunista, impedirono che una ragionevole trattativa potesse andare in porto.

Abbandonato al suo destino, Moro avrebbe pagato con la vita la sua spericolata apertura ai comunisti. Chi aveva il potere di farlo, non arginò le manovre ostili di americani e sovietici, entrambi interessati a bloccare il suo disegno di rigenerazione democratica, destinato a oltrepassare le colonne d’Ercole della Guerra fredda. L’Italia non poteva scombinare l’assetto mondiale che dai tempi di Jalta impediva all’Urss, attraverso i partiti comunisti ad essa legati, di espandere la sua influenza a Occidente, come specularmente era vietato al blocco egemonizzato dagli Usa interferire ad Est, al di là della cosiddetta cortina di ferro. Orbene, per la collocazione dell’Italia nell’area delle democrazie occidentali, l’ordine di eliminare una figura così ingombrante non poteva che venire dall’altra sponda dell’Atlantico. Gli americani puntavano l’indice contro Moro e Moro, per parte sua, agiva in controtendenza rispetto alle volontà di Washington. L’intraprendenza dello statista pugliese doveva pertanto infrangersi sugli scogli della realpolitik, andando incontro al micidiale attacco delle Brigate rosse.

Ebbene, questa ricostruzione serve come prova d’accusa circa l’improvvida superficialità, presto divenuta temerarietà, implicita nell’azione di Moro. Si racconta che nel 1974 egli fosse rimasto sconvolto dalle minacce di Kissinger e per breve tempo, ma significativamente, chiese ai suoi collaboratori di accreditare l’ipotesi di un suo ritiro dalla politica. E allora? Un uomo prudente, ben consapevole delle pregiudiziali americane e abituato a tenerne conto con sofisticata intelligenza, a un certo punto avrebbe sfidato la sorte avventurandosi su un terreno che non garantiva nessuna copertura da parte degli Stati Uniti? L’uomo che all’inizio degli anni 60 aveva costruito il centro-sinistra d’accordo con gli americani, adesso immaginava di realizzare la “democrazia compiuta”, con la legittimazione del Pci come pilastro dell’eurocomunismo, ignorando e persino sprezzando le obiezioni degli stessi americani? È chiaro che questa descrizione del “caso Moro” presenta un che di irrazionale, essendo un concentrato di quel che mai la storiografia potrebbe rinvenire nell’esperienza dell’uomo politico democristiano, esempio di superiore attitudine alla moderazione e di forte attaccamento al realismo.

Proviamo allora a cambiare schema. Moro aveva ben chiaro che l’avallo di Washington era la chiave di volta per portare a conclusione la sua “politica del confronto”. Dal 1976 erano tornati al potere i Democratici, non c’era più Kissinger a dettare la linea nei rapporti tra Usa ed Europa. Il Presidente era Carter e al Congresso i suoi “amici” proponevano di tenere un atteggiamento più duttile sul fenomeno dell’eurocomunismo. Un giovane senatore, Joe Biden, illustrò in una conferenza stampa del febbraio 1978 (a poche settimane da Via Fani) le conclusioni cui era pervenuta la Sottocommissione Esteri del Senato – quella incaricata, appunto, di seguire gli affari europei – e rappresentò fedelmente questa dottrina flessibile del nuovo corso americano. Si dichiarò persino pronto a venire in Europa, e quindi in Italia, benché subito dopo fosse costretto a rinunciarvi dandone notizia in una lettera indirizzata ad Andreotti (ora conservata presso l’Istituto Sturzo). Per giunta, a riprova di quanto sia necessario disporsi a una diversa rappresentazione dei fatti, lo stesso Moro aveva programmato di compiere un viaggio negli Stati Uniti – lo avrebbe rivelato Luigi Granelli in un’intervista concessa a Miriam Mafai (Repubblica) nell’estate del 1978 – per spiegare il contenuto della sua strategia politica. Ciò non sarebbe stato possibile se non fossero rimasti aperti alcuni importanti canali di comunicazione.

Moro non aveva deciso di portare i comunisti al governo, anzi; la compagine che Andreotti si accingeva a presentare alle Camere la mattina del 16 marzo doveva risultare particolarmente indigesta a Botteghe Oscure; di fatto l’apertura non c’era, visto che tra i ministri mancavano quei “tecnici d’area” (vicini al Pci) che avrebbero dovuto consentire a Berlinguer di salutare con soddisfazione il passaggio ad una nuova fase nei rapporti tra i partiti di maggioranza (tutti escluso l’Msi). D’altronde a fine anno sarebbe venuto a scadenza il mandato di Giovanni Leone e il candidato al Quirinale non poteva che essere Moro in qualità di garante della prospettiva avviata all’indomani delle elezioni del 1976 con la formula della “non sfiducia” implicante, per la prima volta dal 1947, la collaborazione parlamentare del Pci. Sarebbero stati mesi preziosi per rassicurare i partner europei e occidentali, specie per il problema della Nato, avendo sullo sfondo l’elezione di Moro a Presidente della Repubblica. Sette anni al Colle avrebbero permesso all’uomo più rappresentativo della Dc di porsi come regista politico e istituzionale della evoluzione democratica del Paese. Ne doveva uscire, secondo la lucida trama morotea, un’Italia molto più stabile e forte, specie nei rapporti con il Medio Oriente e i Paesi della riva sud del Mediterraneo. Era uno scenario compatibile con gli interessi degli Stati Uniti.

È impensabile, quindi, che Moro fosse tentato di abbandonare un sentiero di rispetto per le preoccupazioni di Washington. Non sarebbe stato Moro. Evidentemente teneva in piedi il dialogo con gli ambienti dell’Amministrazione Carter e con ogni probabilità ne ricavava elementi di conforto. Diversamente, perché Biden avrebbe dovuto mostrarsi sensibile, se il dialogo non esisteva o era stato interrotto? Varrebbe la pena osservare con occhio più limpido una fotografia che, in realtà, non rispecchia la mappa delle responsabilità che piace ai complottisti antiamericani e antidemocristiani. Certo, un po’ sconcerta che non si provi a sollecitare uno sforzo di chiarimento, visto chi occupa oggi la Casa Bianca. Non è semplice, si dirà, perché tirare per la giacchetta il Presidente degli Stati Uniti sembra davvero improprio. Tuttavia ci sono modi e modi per chiedere che le luci possano illuminare gli angoli rimasti al buio, per fare avanzare una verità che il tempo ci ha riconsegnato con parsimonia, senza un reale appagamento. La verità su Moro appartiene alla coscienza della nazione, alla sua dignità, al suo abito morale e politico. Non è un fastidio da sopportare a scadenza ordinaria.

P.S. Il documento della Sottocommissione del Senato e la conferenza stampa del Senatore Joe Biden furono oggetto dell’editoriale di Furio Colombo, corrispondente dagli Stati Uniti, su “La Stampa” del 24 febbraio 1978.