Riproponiamo per gentile concessione l’articolo pubblicato sull’Osservatore Romano nell’edizione del 20 febbraio. Nella mente di Zweig, ricorda l’autore dell’articolo, fu sempre vivo l’ammonimento di Freud: «Non esiste una verità al cento per cento, così come non esiste l’alcol al cento per cento».

Gabriele Nicolò

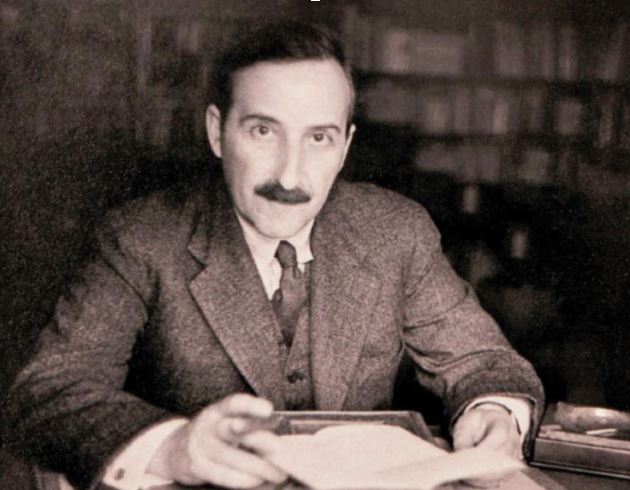

Incarna una delle testimonianze più penetranti e appassionanti della storia della prima metà del ventesimo secolo Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo di Stefan Zweig. Nella sua opera si specchia l’Europa di inizio Novecento, ovvero il mondo in cui Zweig (moriva il 22 febbraio di ottant’anni fa) è cresciuto, ha raccolto i primi consensi come scrittore e ha sviluppato, in un vertiginoso crescendo, l’amore per la lettura e per i viaggi (il suo itinerario esistenziale fa tappe fondamentali a Vienna, a Berlino, a Parigi e a Londra).

In questo scenario, intessuto di nobili aspirazioni e nutrito di solide istanze etiche, Zweig strinse amicizia con eminenti personalità dell’epoca, tra le quali, Rilke e Freud, nel segno di un cenacolo di menti eccelse accomunate da una mai appagata sete di conoscenza. Questo mondo “dorato”, tuttavia, venne presto minato, quindi sconvolto e poi spazzato via dallo scoppio della Grande guerra, dal crollo delle monarchie storiche, dalla crisi delle ideologie e, infine, dalla bieca affermazione del nazismo. Nell’impietoso solco che venne a crearsi tra «il mondo di oggi» e «il mondo di ieri» si sciolgono, in una toccante sintesi, nostalgie e rimpianti: nel richiamarli, attraverso l’atto della scrittura, Zweig non cede mai a una sdolcinata retorica. Si impone, al contrario, un potente lirismo, che conferisce all’opera una cifra stilistica tale che la prosa, vigile e robusta, si traduce in delicata poesia.

Come afferma lo stesso Zweig, in quest’opera egli non racconta solo il suo destino, ma quello di un’intera generazione, «costretta a vivere eventi più gravi di quanti forse ne siano toccati a qualsiasi altra nel corso della storia». Fra tutti, comunque, lo scrittore può attribuirsi un “privilegio”: come austriaco, ebreo, umanista e pacifista, si è sempre trovato «nel luogo esatto in cui i moti tellurici, che hanno scosso senza tregua la nostra terra d’Europa, si sono manifestati con maggiore violenza». Ma Zweig non intende lamentarsi. Del resto, acutamente osserva, «chi è senza patria scopre una nuova idea di libertà e soltanto a chi è privo di legami è consentito di non avere più riguardi per nulla». E aggiunge: «Sono stato divelto come a pochi altri uomini è capitato non solo da ogni radice ma perfino dalla terra che a queste radici dava sostentamento».

Per riassumere l’epoca che precedette la prima guerra mondiale Zweig usa la formula: «l’età d’oro della sicurezza». Spiega infatti che «tutto nella nostra quasi millenaria monarchia austriaca sembrava duraturo e lo Stato stesso appariva il sommo garante di questa ininterrotta solidità. Tutto era regolato da una qualche norma, misura o peso precisi». Non mancano rilievi, in tale rievocazione, che destano un sorriso. Evidenzia Zweig che nell’epoca della sicurezza chiunque aspirasse a fare carriera doveva in qualche modo «mascherarsi per apparire più anziano». I giornali reclamizzavano farmaci per accelerare la crescita dei baffi, i giovani medici, appena laureati, portavano lunghe barbe e, anche quando non ne avevano alcun bisogno, occhiali d’oro, solo per trasmettere nei loro primi pazienti l’impressione di una solida esperienza. Possiedono un fascino particolare le pagine dedicate a Rilke, da lui conosciuto a Parigi, «la città dell’eterna giovinezza». Rilke «si sottraeva a ogni rumore e brusio, anche a quello della fama, che è la somma di tutti i malintesi che si raccolgono intorno ad un grande nome». Rilke non amava dare appuntamenti, di conseguenza «lo si poteva incontrare solo per caso». E in questa sua peculiare capacità di vivere in una situazione remota stava «il suo più profondo mistero». Il tratto che maggiormente lo caratterizzava era il suo senso della perfezione e della simmetria, esemplificato non solo dai suoi versi, ma anche dal suo modo di vestire, umile ma dignitoso, e dai suoi gesti quotidiani. «Nulla lo disturbava di più dell’imperfezione».

A rompere gli equilibri di un’epoca vissuta nel segno di un edificante liberalismo fu quel colpo di pistola esploso a Sarajevo il 28 giugno 1914. «Quel colpo di pistola — scrive Zweig — avrebbe mandato in frantumi, in un istante, il mondo della sicurezza e della forza creatrice della ragione, quel mondo in cui eravamo cresciuti e nel quale ci sentivamo a casa». Dal giorno dopo crebbe nell’animo dello scrittore la determinazione a battersi contro la guerra. Il nemico da combattere lo aveva già individuato: ovvero «il finto eroismo che preferisce che siano gli altri a soffrire e a morire, il facile ottimismo dei profeti irresponsabili, di politici o militari che, promettendo spudoratamente la vittoria, prolungano il massacro».

Finita la Prima guerra mondiale, erano in molti a sperare in una nuova era di sicurezza e di crescita generale. In realtà, sottolinea Zweig, il conflitto non era mai finito. «Che inguaribili sciocchi!» esclama, sebbene, riconosce, che quella «fallace illusione» contribuì a regale un decennio (1923-1933) di lavoro e di speranza. Poi «un solo uomo» sarebbe venuto a dissolvere quella illusione, come pure avrebbe disintegrato quell’ideale che per lo scrittore rappresentava il fulcro della sua vita: l’unità intellettuale e culturale dell’Europa.

Eppure, evidenzia Zweig, «nonostante tutte le cose che Hitler mi ha tolto, nemmeno lui è riuscito a distruggere o a sottrarmi la soddisfazione di aver vissuto ancora per un decennio, secondo il mio volere e con la più assoluta libertà interiore, da cittadino europeo».

Al contempo Zweig non può che constatare che quando ebbe inizio «l’era di Hitler» fu costretto ad abbandonare la sua casa e a rinunciare alle «proprie cose», anche le più semplici, concepite come una presenza amica, al di là dell’aspetto materiale. Una rinuncia assai dolorosa, alla luce della consapevolezza che a dargli gioia è sempre stato il piacere di creare qualcosa, non la cosa creata in sé. «Pertanto non rimpiango — scrive — ciò che possedevo, perché se esiste un’arte che noi esiliati e perseguitati abbiamo dovuto imparare in questi tempi così ostili a ogni forma d’arte è quella di saper rinunciare a tutto ciò cui una volta guardavamo con orgoglio e con amore». A essere violato era il senso della propria identità che in quelle cose trovava continuo alimento.

Per sfuggire alla persecuzione Zweig dovette lasciare Vienna. «A Salisburgo — racconta — dove si trovava la casa in cui avevo lavorato per vent’anni, passai in treno senza nemmeno scendere alla stazione. Non guardai nemmeno fuori dal finestrino, dal quale avrei potuto scorgere la mia casa sulla cima della collina, con tutti i ricordi degli anni passati. Perché mai avrei dovuto farlo, sapendo che non ci avrei più abitato? Nell’instante in cui il treno valicò il confine, compresi, come il patriarca biblico Lot, che tutto quello che mi lasciavo alle spalle era cenere e polvere, un passato trasformato in una statua di sale amaro». Chiude il libro il ricordo dell’intenso incontro con Freud. Entrambi erano sempre stati accaniti ricercatori della verità e, al contempo, «vittime sofferenti» quando essa, per motivi speciosi e implausibili, veniva negata e calpestata. Ma, indelebile, è rimasto nella mente di Zweig l’ammonimento che il fondatore della psicoanalisi gli consegnò: «Non esiste una verità al cento per cento, così come non esiste l’alcol al cento per cento».