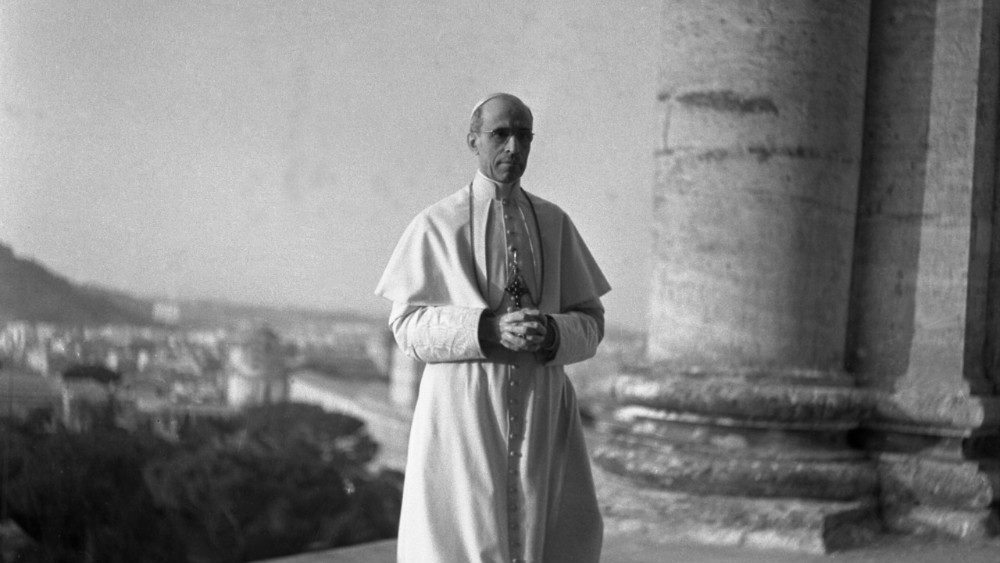

In Italia, l’adozione e l’applicazione della Costituzione Repubblicana fu a tutti gli effetti la manifestazione che funse da spartiacque tra le elezioni del 1948 e gli anni a venire. Anni durante i quali, pur in un contesto contrassegnato da un indirizzo politico che faceva dell’antifascismo la sua prerogativa ideale, si radicalizzò sempre più la corsa a conquistarsi il favore dell’elettorato. La stessa Chiesa, nella persona del Pontefice Pio XII, si impegnò assiduamente mobilitando le sue organizzazioni a sostegno della Democrazia Cristiana, considerata a tutti gli effetti come il più accreditato e affidabile partito di massa dell’Italia post-bellica.

Tale contributo, comprensivo di un potente simbolismo politico-sociale ma anche trascendente dal mero meccanicismo utilitarista, si insinuò associando i valori cristiani al mondo del lavoro e attribuendo allo stesso contenuti non esclusivamente laici (tanto meno appannaggio tipico dell’identità culturale social-comunista). Qual è il rapporto che caratterizzò l’interazione tra fede politica e sacralità? Una delle risposte potrebbe essere che sia la religione che il secolarismo, a fronte dei cambiamenti intervenuti nel tempo, hanno variato il rispettivo retaggio dando luogo all’ammissibilità di forme culturali e filosofiche complementari. La Chiesa si fece portavoce e parte integrante di uno dei più importanti istituti a cui era chiamata a rispondere la collettività: in tal senso, emblematica fu la proclamazione, da parte del Pontefice, il 1° maggio 1955, di San Giuseppe Artigiano come patrono di tutte le organizzazioni dei lavoratori. Si trattava dell’introduzione della presenza di “Cristo nel mondo operaio” come parte attiva. Era ciò che Pio XII asserì affacciandosi quel giorno al balcone di Piazza San Pietro, in cui riprese l’enciclica Divini Redemptoris del 1937. Non fu un gesto isolato, ma si accompagnò – soprattutto in Italia, culla del Cristianesimo – a una serie di eventi che diedero alcuni “scossoni” a tutto il sistema..

Finita la guerra, lo svecchiamento avvenuto dopo il 1953 – che fu caratterizzato dal progressivo isolamento del gruppo facente capo ad Alcide De Gasperi – creò le premesse per l’ascesa della nuova generazione formatasi nell’Azione Cattolica nel corso degli anni ’20 e ’30. Questa, più marcatamente legata alle problematiche del cattolicesimo social-popolare, si mostrò favorevole all’intervento statale in economia e apertamente critica nei confronti dell’impostazione liberista che aveva condizionato i primissimi governi dell’era post-fascista. Significativa, per non dire epica, fu anche la rottura dell’unità sindacale, che determinò l’allontanamento delle forze moderate dalla Cgil e l’istituzione di un nuovo soggetto vicino alle rivendicazioni del mondo cattolico: la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl). In quel frangente, sebbene non abbandonando in modo brusco la antica linea centrista degasperiana, la Dc si propose per una riforma strutturale della società che ebbe come principali sostenitori i poco più che quarantenni Paolo Emilio Taviani, Aldo Moro e Mariano Rumor

Potremmo dire che la svolta del Vaticano in merito alla festa del 1° maggio si inquadrava in un ampio schema per cui gli istituti del nuovo sistema democratico-parlamentare erano affiancati da principi importantissimi di tipo sociale come il diritto al lavoro e la libertà sindacale. Ispirazioni non troppo lontane dalla dottrina di San Benedetto imperniata sull’ora et labora.

Tutti gli elementi di cui sopra rappresentarono, anche e soprattutto, il rifiuto per “quell’ordine sociale più giusto” promesso dai comunisti, che pure non si mostrarono in grado di attuare. Un’altra risposta, emblema della centralità acquisita dalle forze moderate, fu la elezione a Presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi, democristiano della corrente di sinistra (appoggiato anche da comunisti e socialisti), che avrebbe successivamente favorito – l’incidente del governo Tambroni rientrerà comunque in questa opzione di fondo – la volontà l’allargamento delle maggioranze di governo. Correva l’anno 1955.

Cessava un’epoca e ne cominciava un’altra, in cui le speranze di rigenerazione morale lasciarono poco a poco spazio alla ricerca del profitto e del benessere, aspirazione condizionata senza meno dalla grande trasformazione industriale degli anni ’60.