La narrazione dell’assessore Veloccia

Nell’intervista di ieri a Repubblica, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia descrive Ostiense–Marconi come un quadrante “pronto a rinascere sotto il segno della creatività e dello studio”. Lo fa scorrendo, quasi in passeggiata, i cantieri in sequenza: Ex Mercati Generali, porto fluviale, nuovo parco sotto San Paolo, Ponte di Ferro, Parco Papareschi, ex Mira Lanza, piazzale della Radio, seconda uscita della stazione Trastevere.

Ogni tappa è un’opera. Ogni opera un progresso. Ogni progresso un frammento. È un racconto seducente perché è concreto. Un elenco di azioni, di risultati tangibili, di cantieri aperti. E nessuno a Roma — città che si trascina i suoi ruderi amministrativi più dei suoi ruderi archeologici — disprezza i cantieri. Anzi: ci si aggrappa.

Il ruolo di Roma Tre

Ostiense non è un quartiere “vuoto” da reinventare. È il deposito fossilizzato della Roma industriale: gazometro, mattatoio, mercati generali, mura ferroviarie, porto, fabbriche. Una città della produzione dismessa dal capitalismo post-fordista.

Lì Roma Tre ha portato vita, ma senza un atto urbano fondativo: occupazioni funzionali, immobili liberi, opportunità contingenti. Un campus che si espande “per accrescimento”, non per forma.

Il PNRR ha fatto il resto. Ha finanziato ciò che è misurabile, non ciò che è pensabile: piazze, studentati, bonifiche, riusi. È la logica del bando: dove trovi un capitolo, spingi un progetto. La città reale rimane sullo sfondo, come supporto operativo ai cronoprogrammi.

Il ponte di Ferro non è il ponte

Ec ecco il Ponte di Ferro. Veloccia lo pone al centro del racconto: “Tornerà iconico grazie ai suoi arconi”. Ma non basta un restauro per creare iconografia urbana.

Un ponte unisce fisicamente, non simbolicamente. Serve un atto magniloquente, identitario, visibile: l’asse, la piazza civica, un edificio madre. L’urbanistica vive da sempre di gesti: il Palazzetto di Nervi, la Galleria Giovanni XXIII, la Nuvola di Fuksas. Qui invece abbiamo la chirurgia minuta dell’“agopuntura urbana” senza organo.

La promessa della “vocazione”

“Creatività, studio, innovazione, ricerca”. Veloccia lo ripete: il quadrante ha una nuova vocazione. È un linguaggio di marketing urbano, non di città.

L’università è brand, non matrice. Gli interventi sono funzioni, non forma. La città diventa elenco di destinazioni e superfici: un mosaico che si ricompone per addizione, mai per progetto.

In questa narrazione la politica abdica al ruolo di committenza urbanistica. La rigenerazione diventa processo amministrativo, non visione territoriale. È una Roma che non pensa se stessa: aggiorna ciò che già esiste.

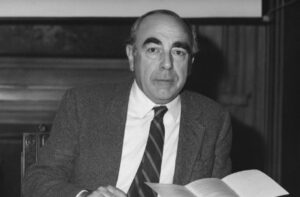

La lezione dimenticata del Manieri Elia

Per Mario Manieri Elia — professore di architettura proprio a Roma Tre — sosteneva che la città va letta prima dei progetti. Che Roma vive di sistemi, non di episodi. Che mettere un’università non significa “riempire vuoti”, ma creare una trama riconoscibile, un reticolo di senso, gerarchie, spessori, centralità territoriali.

Insomma, ricucire non è “unire pezzi”, ma restituire senso ai passaggi storici della città. Questo, secondo Manieri Elia, era il metodo da seguire: leggere il corpo urbano prima di incidere la pelle. Oggi il metodo è rovesciato: si incide la pelle sperando che il corpo reagisca.

Serve un disegno

Il quadrante Ostiense–Marconi non sta rinascendo: sta riparando se stesso.

A ogni intervento somma un altro intervento, come se la somma fosse progetto. Si confonde la rigenerazione con il maquillage, anche se potente, la pianificazione con la gestione del cantiere, l’urbanistica con la rendicontazione.

Roma non ha bisogno di “quadranti pronti a rinascere”. Ha bisogno di una città che sappia dare forma al proprio futuro. E oggi, purtroppo, non la vede nemmeno.

Questo è il limite, non solo guardando a Ostiense-Marconi, della politica urbanistica di Gualtieri