Nella storia della Democrazia cristiana, l’esponente politico che più somiglia ad Aldo Moro è Ciriaco De Mita. Li collega la comune formazione giuridica, la passione per le istituzioni, il senso del rapporto con il mondo cattolico, l’obiettivo che avevano della democrazia compiuta. Moro la chiamava terza fase, De Mita patto costituzionale, ma l’idea comune era che quella italiana diventasse anch’essa una democrazia dell’alternanza, nella quale il succedersi di governi fondati su maggioranze diverse avvenisse in un quadro comunque di certezze democratiche: maggioranze alternative nella libertà, per dirla con una efficace sintesi di Guido Gonella, e non alla libertà.

Democrazia compiuta in questo senso, superando l’altra concezione della politica e del ruolo della DC esistente nel partito, fondata paradossalmente sulla incompiutezza del percorso democratico del Paese: incompiutezza che garantiva alla Democrazia cristiana la rendita di posizione interna e internazionale del rappresentare il bastione contro il rischio comunista. Funzione che nel 1948 la DC aveva effettivamente svolto come “diga” al pericolo di una deriva illiberale e totalitaria del Paese costituta dal Partito comunista italiano dell’epoca.

La rimozione della memoria e il rischio della semplificazione

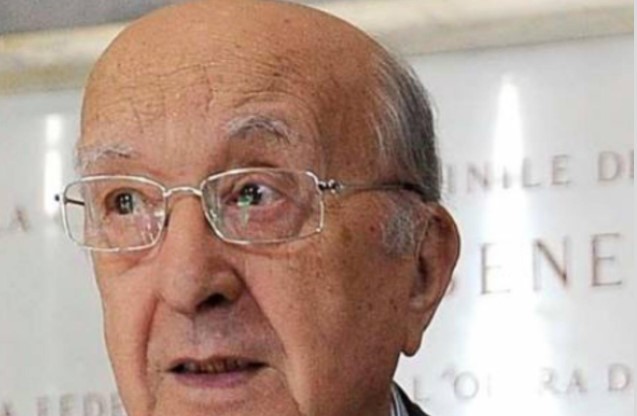

Ricordo questo perché a tre anni dalla scomparsa di De Mita – era il 26 maggio 2022 – si registra un silenzio deplorevole sulla sua testimonianza politica. Non perché questa non regga la prova del tempo, semmai per la difficoltà di misurarsi con la complessità di un pensiero e di un’azione che pure hanno dominato la scena pubblica degli anni Ottanta, e molto più a lungo sono stati riferimento della vita interna della Democrazia cristiana. Come la figura di Moro è spesso schiacciata sui suoi ultimi 55 giorni e ciò che di tragico li segnò, così quella di De Mita è spesso ridotta all’antagonismo con il leader socialista Bettino Craxi, o a quella sua attitudine a ragionare, presentata quasi come stravaganza rispetto al canone tradizionale del personale politico (Gianni Agnelli: De Mita un intellettuale della Magna Grecia …).

In realtà, la chiave di comprensione della lunga durata della Democrazia cristiana al governo del Paese si deve in buona misura proprio alla capacità di analisi politica di queste personalità, e a quanto ne derivava sul piano della interpretazione delle dinamiche complessive del Paese. Questa era l’aderenza della DC alle pieghe della società italiana. Ce ne accorgiamo oggi, in un condizione nella quale la politica è sussunta dall’economia come valore dominante, e sostituita da una comunicazione politica che sovrapponendosi alla realtà della politica non ne è la proiezione, ma il surrogato.

Qui sta la differenza tra oggi e ieri, rispetto al processo di elaborazione della proposta politica. Moro lo riassumeva in una sintesi carica di significati: “la democrazia è il tempo della decisione”. Il tempo necessario a spiegare, discutere e infine condividere la scelta da compiere. De Mita lo spiegava in quest’altro modo: “… non basta capire da soli. Il problema è che la nostra comprensione diventi il fatto, il sentimento della gente. Noi vinciamo, spieghiamo, dimostriamo che la nostra intuizione è giusta, che la nostra missione funziona quando la nostra idea, la nostra motivazione si trasforma nel sentimento delle persone”.

Raccontare una storia ancora aperta

Riassumere in un semplice articolo lo svolgersi negli anni delle posizioni politiche di Moro e di De Mita, il loro convergere ma anche il loro divergere ad esempio sul tema della democrazia compiuta, non è possibile. Sarebbe necessario e anzi doveroso che qualcuno – penso alla fondazione dei Popolari, all’Istituto Sturzo, perché no all’Associazione nazionale dei democratico cristiani – assumesse l’impegno di una rivisitazione, meditata e non celebrativa, di una parte così importante della storia della Democrazia Cristiana e del ruolo del cattolicesimo politico nella vita pubblica del Paese.

Torna in mente, adattato a oggi ciò che è accaduto dopo la scomparsa della DC, lo stupendo inizio de I sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, il loro irrompere sul palcoscenico, la richiesta del Padre al Capocomico: noi cerchiamo un autore per recitare la nostra storia, perché l’autore che avevamo non lo abbiamo più … Poter tornare a raccontare quella storia democristiana, la sua nuova attuazione, affidata agli eredi legittimi di quella tradizione, non ad attori estranei a quella tradizione. Collegarla così ai tentativi che si sono fatti dopo gli anni Novanta, e quelli che sono tuttora in corso per una simile ripresa.

Un punto di partenza può essere il dibattito che si svolse all’undicesimo congresso nazionale della DC, giugno 1969, che aveva uno di quei titoli fiume di una volta: ”Idee, struttura e iniziativa della Democrazia cristiana per il rinnovamento delle istituzioni nell’attuazione della Costituzione nello sviluppo democratico della società nazionale”. Moro e De Mita parlarono entrambi del rapporto con il Pci. Moro collocandolo più in una chiave tutta politica relativa alle condizioni di maturità democratica di quel partito, De Mita dando voce alla voglia di andare oltre le colonne d’Ercole di un confronto politico relegato dentro il perimetro del centro sinistra.

Un’eredità ancora viva

Di qui la proposta del “patto costituzionale” che aveva già avanzato in un intervento alla Camera dei deputati nel marzo 1966, rivolto a Pietro Ingrao. “La proposta di ancorare la garanzia dell’evoluzione politica a un quadro istituzionale diverso: che non significava un mutamento della Costituzione ma l’applicazione della Costituzione”: così tornò a spiegarlo nella Intervista sulla DC ad Arrigo Levi pubblicata da Laterza nel 1986. De Mita ha mantenuto fede a questa idea, se ancora nel discorso programmatico alla Camera del 19 aprile 1988 da presidente del Consiglio, dichiarava: “… il governo spera di non essere solo nel far fronte a questi compiti. Spera di avere con la fiducia anche il sostegno costante di questo Parlamento. Spera di ottenere dall’opposizione un contributo di critica, e magari qualcosa in più sui grandi temi unificanti”.

Dieci anni prima, il 28 febbraio 1978, Moro era intervenuto all’assemblea dei Gruppi parlamentari della DC, in quello che sarebbe stato il suo ultimo discorso pubblico prima del rapimento e l’uccisione: “… Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità …”. In un passaggio precedente aveva citato De Mita: “… Quindi una crisi prolungata, un serio deterioramento, che l’amico De Mita definisce con la lucidità di intuizione che gli è propria (io mi tengo un po’ più terra terra); ma certamente devo riconoscere che qualche cosa, da anni, è guasto, è arrugginito nel normale meccanismo della vita politica italiana …”.

Le urne avevano dato alle elezioni della VII legislatura del giugno 1976, il singolare risultato dei “due vincitori”, come lo aveva definito Moro. E tutto intero restava il tema della democrazia compiuta, o del “bipolarismo imperfetto” come lo chiamava Carlo Sartori. Era una situazione nella quale De Mita appariva più vicino alla impazienza di Benigno Zaccagnini e la sua politica del confronto, mentre Moro appariva più vicino alla prudenza di Arnaldo Forlani nell’approccio alla questione del rapporto con il Pci.

Ma appunto, su questo e su tanto altro, un semplice articolo è più un inventario degli aspetti da discutere, che non la parola conclusiva su di essi. Moro e De Mita richiedono tanto di più.