Si sostiene che in epoca di consolidato relativismo etico e culturale ogni cosa detta o pensata possa valere il suo contrario. Mi pare che questo assioma sia estensibile all’intera storia dell’umanità e vada pure bene per le faccende più strettamente aggiornate ai nostri tempi e magari anche per quelle nostrane.

Da sempre una guerra può essere combattuta in nome della pace, un delitto può essere commesso per amore, si può rovinare una persona per fare giustizia.

Come si dice in gergo: le attenuanti generiche più spesso prevalgono sulle aggravanti del caso. È tutta una questione di punti di vista. Nominiamo le cose, le azioni, i sentimenti, i valori e li definiamo bene in modo che possano circolare nel linguaggio condiviso ma ci rendiamo molto liberi quanto alla loro concreta realizzazione.

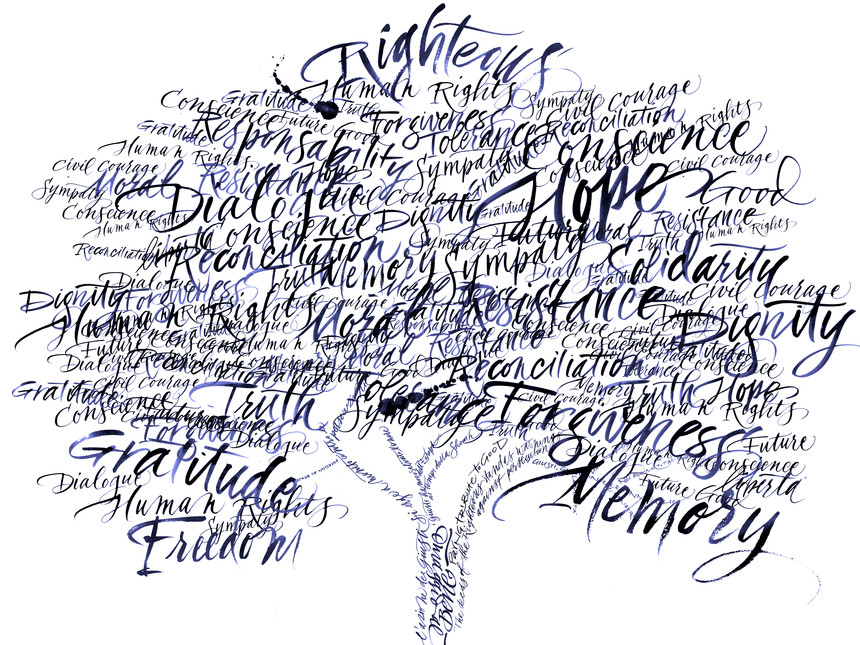

Trovo una più disinvolta applicazione di questa regola non scritta nei comportamenti collettivi dei giorni nostri, sarà forse un corollario della democrazia moderna. Questa società si alimenta voracemente di parole: programmi, proclami, manifesti, progetti, accordi, intese, condivisioni, dibattiti, commenti, relazioni, analisi e sintesi. Un’ostensione, una prevalenza, un trionfo della parola. Una preponderanza della teoria sulla pratica.

Credo che il motivo di tante difficoltà, di tante incomprensioni e di tanta incontenibile insoddisfazione esistenziale risieda proprio in questa dicotomia tra il dire e il fare, meglio tra il dire e il dare. Perché la differenza tra parole-pensieri e azioni non è esente dalle contaminazioni del nostro egoismo personale.

Mettere la persona al centro degli interessi e delle attenzioni sociali significa collocare noi stessi nell’ombelico dell’umanità: questo è il vero, prevalente punto di partenza per considerare la realtà. Vogliamo bene al mondo quando trattiamo di teoria e vogliamo un po’ più bene a noi stessi quando la mettiamo in pratica.

Siamo sempre piuttosto indaffarati nel rintuzzare gli inganni della vita. Si comincia con la politica che è il capolavoro della doppiezza e della simulazione, ma soprattutto è l’espressione più alta dell’autoreferenzialità eretta a sistema, c’è infatti un linguaggio adatto per ogni circostanza, dalle promesse elettorali ai ripensamenti in itinere, alla generosa distribuzione delle colpe agli avversari.

Si prosegue nel privato e non son certo rose e fiori.

Se la calunnia è un venticello, l’invidia è uno “tsunami”: non possiamo assolutamente sopportare che qualcuno stia meglio di noi, infatti ci sono sempre ammende, critiche, osservazioni, distinguo. Magari ammantando il tutto con un edulcorato perbenismo: gli sciroppi dei convenevoli vengono elargiti con disinvoltura e le pugnalate più efficaci sono in genere quelle date alle spalle.

La reciproca diffidenza rallenta e spegne le relazioni interpersonali, le svuota della loro gratuita spontaneità: ci vuole una certa tattica sapendo che l’interlocutore può diventar nemico. Intorno a un tavolo o in un’assemblea ci infervoriamo sempre per i valori condivisi: se deve uscire un documento bisogna far vedere che ci battiamo per la pace e la giustizia, per l’uguaglianza e la libertà. Mettiamoci pure la democrazia, non si sa mai, potrebbe offendersi qualcuno. Poi, liberi tutti.

Basta seguire i fatti di cronaca per cogliere gli ondivaghi atteggiamenti del grande pubblico: prima uno è assassino, punto e basta. Ragionandoci su (la saggezza popolare è maestra di vita) si trovano moventi e dettagli: alla gogna, alla forca. Alla fine magari si battono le mani: poverino, aveva sofferto da piccolo. Ma anche nella più mediocre normalità ci sono spunti per conferme e smentite, per pareri e condanne, per assoluzioni e falsità.

L’importante è parlar sempre male degli altri, le nostre faccende – grazie a Dio – sono un’altra cosa. Dire si può tutto, dare…un po’ meno.