[…] Tutti questi cambiamenti confermano la tendenza e la tensione umana verso la trascendenza: l’essere umano desidera oltrepassarsi, superare i propri limiti, anche se – ormai, nel nostro tempo – spesso senza più desiderare di entrare in relazione con qualcun altro al di là di sé. Tuttavia, superarsi senza aprirsi a qualcun altro, significa alla lunga divenire dimentichi di sé stessi, persino rifiutare sé stessi. Difatti, l’inclinazione al nichilismo di tante concezioni antropologiche novecentesche – non solo filosofiche o scientifiche, ma anche letterarie e artistiche – ha dato adito a quello che viene comunemente chiamato il «pensiero negativo», intriso di pessimismo riguardo all’uomo e a tutto ciò che è umano. Si sono imposte alla coscienza collettiva la rinuncia all’essere umano e la svalutazione della sua esistenza, dato che questa è stata considerata come inevitabilmente proiettata verso la morte e inesorabilmente a essa associata – Heidegger docet – e perciò come una fatica superflua o quasi alla stregua di un’insopportabile patologia, da prevenire se possibile sin dall’inizio o da estinguere drasticamente nella sua fase terminale (si pensi ad alcune motivazioni delle opzioni abortistiche ed eutanasiche).

Da qui alcuni gravi contraccolpi culturali che hanno innescato importanti mutamenti nel nostro modo di concepire e di vivere l’esistenza e le sue emergenze più spigolose, come la malattia, la sofferenza, la morte stessa. In tal senso, la moderna svolta antropologica – nonostante i suoi vantaggi e i suoi guadagni – ha dato talvolta l’impressione di risolversi in una deriva. Emil Cioran, col suo stile aforistico, ha sintetizzato tutto ciò con questa affermazione: «Luomo non va più di moda e va disormeggiato con tutta la sua storia».

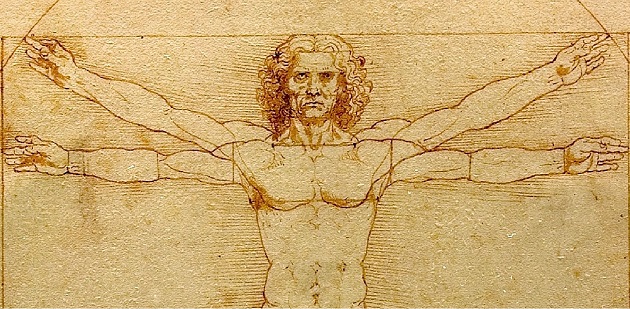

Se l’uomo non va più di moda, se la sua storia non interessa più e il suo carico può essere abbandonato alla deriva come fosse una zattera funeraria egizia, se la sua vicenda è giunta al capolinea, ridotta a calcolo e decifrata più come biologia che come biografia, dovremmo allora rassegnarci a essere noi stessi quegli «ultimi uomini» di cui leggiamo nelle primissime pagine di Così parlò Zarathustra? Non possiamo rassegnarci a considerare ormai inutili e privi di senso interrogativi radicali come quelli colti da Nietzsche sulle labbra dell’«ultimo uomo»: «Che cos’è l’amore? Che cos’è la creazione? Che cos’è il desiderio? Che cos’è la stella?» Occorre porsi ancora queste domande e chiedersi altresì se aveva ragione Pascal ad affermare che «l’uomo sorpassa infinitamente l’uomo», oppure il filosofo tedesco quando dichiarava che «l’uomo è qualcosa che deve essere superato». Queste due ultime affermazioni, difatti, disegnano tutto l’arco della modernità ed esprimono rispettivamente la speranza di giungere a una più alta statura dell’uomo oppure un senso di penosa insoddisfazione riguardo all’uomo stesso, una sfiducia che culmina nel decretarne l’abolizione.

Conviene lasciarsi ancora provocare seriamente da ciò che Heidegger, nella sua Lettera sull’umanismo, spiegava circa la critica filosofica – elaborata nel Novecento anche col suo contributo – «contro l’umanesimo», così come s’era realizzato a partire dal XV secolo: «Ma questa opposizione non significa che tale pensiero […] propugni l’inumano, difenda la disumanità e abbassi la dignità dell’uomo. Si pensa contro l’umanesimo perché esso non pone l’humanitas dell’uomo a un livello abbastanza alto». Pur senza reputare infallibile questa riflessione di Heidegger, dobbiamo ammettere che occorre ricollocare l’umano, l’umanità dell’uomo a un livello alto.

Del resto, è peculiarmente umana l’aspirazione degli uomini a essere sempre più umani. E se le rivendicazioni di chi oggi auspica l’inaugurazione ufficiale del postumano hanno un senso, questo va rintracciato in direzione del più-umano e non del più-che-umano. Una considerazione cristianamente ispirata di tale problematica può servire per ricordare che non bisogna avere paura di un futuro che si proietta in direzione del cosiddetto post o transumano, a condizione che ci si attenga appunto all’obiettivo del più-umano prima che del più-che-umano. D’altra parte, la tradizione cristiana stessa da sempre tende a migliorare e a potenziare l’umano dell’uomo, non solo con pratiche ascetiche spesso condivise con altre tradizioni religiose ma anche e soprattutto «innestandogli» – a partire dal battesimo, col sacramento dell’iniziazione – lo Spirito di Dio e addirittura «introducendolo» nella comunione agapico-trinitaria.

Tutto ciò è stato indicato già dalla tradizione patristica di lingua greca come «divinizzazione» dell’uomo: Karl Rahner, in tale prospettiva, ha parlato di un «umanesimo non umano».

Fonte: Orientamenti pastorali – 4/24 – Il postumanesimo (EDB) –

Stralcio: Massimo Naro, L’aldilà algoritmico e la metempsicosi digitale: in cosa sperare con l’avvento dell’IA? – Paragrafo 2.

[Testo qui riproposto per gentile concessione dell’autore]