I fratelli Ashkenazi è una grande saga familiare e un romanzo storico ambientato a Łódź, in Polonia, dalla metà dell’Ottocento fino al termine della Prima guerra mondiale. Il romanzo si concentra sulla comunità ebraica e sull’industria tessile. L’autore è Israel Joshua Singer, fratello maggiore del premio Nobel Isaac Bashevis Singer.

Ascesa e caduta della famiglia Ashkenazi

La trama segue la vita di due cugini cresciuti come fratelli: Simcha Meyer, astuto, pragmatico e avido, e Yankel, idealista, studioso e comunicatore. Attraverso le loro vicende, il romanzo descrive l’ascesa e la caduta della famiglia Ashkenazi, sullo sfondo del tumultuoso contesto della Rivoluzione industriale in Polonia: i conflitti di classe, le lotte operaie nelle fabbriche tessili, l’emergere del comunismo e il progressivo allontanamento dei giovani dalla tradizione ebraica dei padri.

Inevitabilità del progresso tecnologico

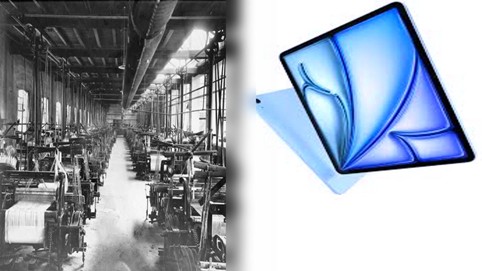

Tralasciando gli aspetti più strettamente legati alle vicende familiari, la parte che più ci interessa è quella legata alle lezioni industriali che il romanzo ci propone, e cioè l’inevitabilità del progresso tecnologico. La meccanizzazione dei telai — in termini di velocità, volume di produzione e costi — grazie alle nuove macchine a vapore, surclassa i metodi artigianali e i vecchi telai a mano, costringendo i lavoratori ad adattarsi rapidamente al cambiamento. Tuttavia, questa trasformazione genera un’enorme massa di proletariato urbano e una nuova classe di capitalisti industriali, con conseguenti disparità sociali, sfruttamento e rivolte operaie.

La ricchezza prodotta dall’innovazione, infatti, non viene equamente distribuita: il capitale si concentra nelle mani di pochi imprenditori dotati delle risorse necessarie per sostenere gli ingenti investimenti richiesti dai nuovi macchinari.

La storia, come è noto, non si ripete, ma possiamo individuare significative analogie con ciò che sta accadendo oggi con l’intelligenza artificiale, definita la Quarta Rivoluzione industriale.

Dai telai al digitale

Fra le similitudini più evidenti vi è la sostituzione delle abilità lavorative: nel caso dei telai furono soppresse le competenze manuali, e il lavoro complesso dell’artigiano venne scomposto in sequenze piccole e ripetitive, eseguibili da operai meno qualificati o direttamente dalle macchine.

Allo stesso modo, con l’AI si stanno progressivamente sostituendo le abilità cognitive: l’intelligenza artificiale è già in grado di svolgere compiti di analisi, programmazione e calcolo in modo più veloce ed efficiente degli esseri umani.

Il rischio della concentrazione del potere

Come per i telai, anche in questo caso emergono i timori di una disoccupazione tecnologica e la paura, da parte di molti lavoratori, di essere sostituiti. A un aumento esponenziale della produttività deve corrispondere la capacità di riqualificare la forza lavoro e di trasmettere nuove competenze, per evitare l’emarginazione dal sistema economico.

Il rischio, oggi più accentuato che in passato, è la concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di poche aziende (e persone) che sviluppano e controllano l’infrastruttura dell’AI, accentuando le disuguaglianze economiche e la polarizzazione del mercato del lavoro, con possibili conseguenze sociali e politiche che potrebbero condurre a una riorganizzazione sempre meno democratica della società.

Il compito della politica

La risposta a queste sfide non può che trovarsi nelle mani della politica, che tuttavia, fino a oggi, ha ampiamente trascurato la portata del cambiamento in atto. Senza una visione e un progetto capaci di riconoscere le nuove tecnologie, ma anche di controllarne gli effetti in termini di redistribuzione sociale e di limitazione del potere delle grandi corporation, i governi rischiano di ridursi al ruolo di comparse in uno scenario dominato da attori che non si accontenteranno di possedere il potere economico, ma tenteranno di estenderlo all’intera società, arrivando persino a regolare i comportamenti individuali.