Tratto dall’edizione odierna dell’Osservatore Romano a firma di Andrea Monda

Con Tania Groppi, professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Siena ed esperta del Consiglio d’Europa in materia costituzionale, proviamo a proseguire nell’indagine partita il 21 maggio su queste pagine con l’intervista a Giuseppe De Rita sulla crisi dell’Italia e dell’Europa e il ruolo che la Chiesa e i cattolici possono giocare.

Da dove ha origine la crisi che stiamo vivendo?

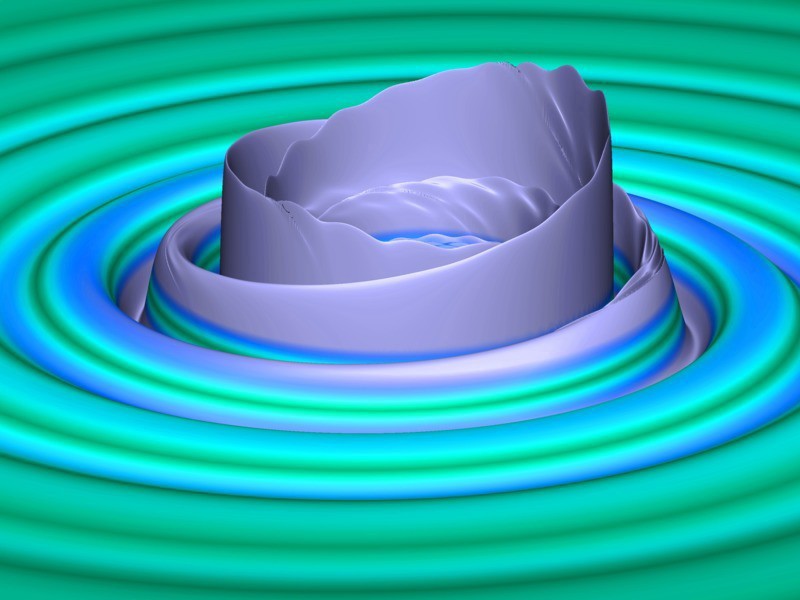

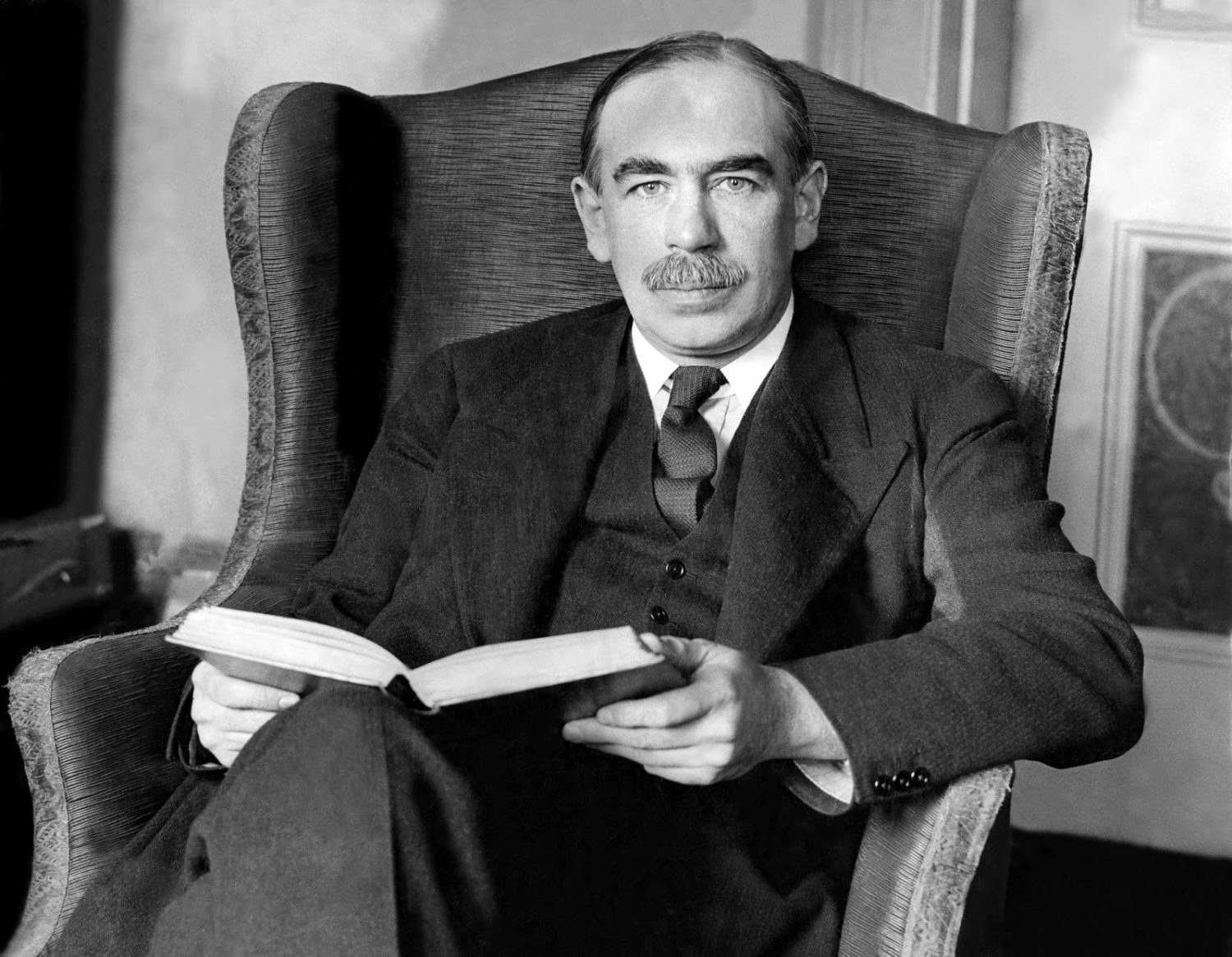

La crisi che attraversa l’Europa ha in sé qualcosa di paradossale. Abbiamo raggiunto pace, ricchezza, benessere, come mai prima, ma nello stesso tempo vediamo crescere la paura, la scontentezza, la dispersione di vita, l’apatia. Pochi giorni fa ho partecipato a un convegno a Siena sul 1989, questo anno decisivo, e ho parlato della regressione costituzionale di molti paesi europei, in primo luogo l’Ungheria e la Polonia, che seguo da vicino come esperta del Consiglio d’Europa. Potrei quindi riflettere sugli aspetti giuridici di questa crisi, ma penso sia necessario concentrarsi sul cuore del problema, che io vedo in questo: l’uomo ha perso quella consapevolezza, che ha avuto per tanta parte della storia, di non essere il padrone del mondo in cui vive. A rischio di una eccessiva semplificazione, senza affrontare i vari passaggi intermedi, vorrei evidenziare quella che a mio avviso è la “madre di tutte le cause” dell’attuale trasformazione, ovvero una serie di innovazioni senza precedenti nella storia dell’umanità, che in un breve lasso di tempo, con una accelerazione incredibile, hanno portato l’uomo ad acquisire una capacità finora sconosciuta di incidenza sull’ambiente che lo circonda e sulla stessa specie umana. Richiamo qui una lettura della nostra era (a volte definita “Antropocene”) ormai consolidata in molteplici documenti internazionali e in innumerevoli contributi di giuristi, economisti, ecologi, antropologi, etologi, psicologi, politologi ecc. (per fare solo qualche nome, Rifkin, Stiglitz, Sachs, Sen, Latouche, de Waal, Rogers, Hochman, Beck, Bauman), fino ad arrivare all’enciclica Laudato si’. Tutti i vari approcci convergono verso una medesima considerazione, ben espressa da Benedetto XVI nella enciclica Caritas in veritate, 34: «Talvolta l’uomo moderno è erroneamente convinto di essere il solo autore di sé stesso, della sua vita e della società». Ha perso il senso della creaturalità, ha dimenticato di essere stato creato, di essere creatura. E questo — quello che io vedo nella mia esperienza — lo acceca. Ancora la Caritas in veritate, 70, illumina efficacemente questo aspetto quando dice che: «Lo sviluppo tecnologico può indurre l’idea dell’autosufficienza della tecnica stessa quando l’uomo, interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire. […]. La tecnica attrae fortemente l’uomo, perché lo sottrae alle limitazioni fisiche e ne allarga l’orizzonte. Ma la libertà umana è propriamente se stessa solo quando risponde al fascino della tecnica con decisioni che siano frutto di responsabilità morale».

L’autore della «Caritas in veritate» nel suo celebre saggio «Introduzione al cristianesimo», citava il “verum ipsum factum” di Vico osservando che per l’uomo moderno la verità è il fatto, ciò che si fa, il prodotto e l’uomo, essendo “homo faber”, diventa il creatore, lui stesso misura della verità.

Sì, se diventa il creatore non ha più bisogno degli altri. Quando dico che l’uomo è accecato mi riferisco a un concetto che tante discipline stanno sviluppando in modo convergente, la mind blindness, una forma di “incapacità di vedere con il cuore” (per usare le parole del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry) che si trasforma in incapacità di valutare le conseguenze sugli altri delle proprie azioni e che a sua volta deriva dalla incapacità di vederli e di riconoscerli come persone. Un uomo siffatto è incapace di accettare che è una creatura bisognosa e limitata: scambia la sua volontà per libertà, gli umani limiti per insopportabili oltraggi alla sua presunta onnipotenza.

«L’uomo nell’opulenza non comprende» recita il Salmo, questa cecità è un’incapacità di lettura degli avvenimenti per cui non ci si rende conto delle conseguenze delle proprie azioni. Il mondo dei social e della comunicazione rischia di far sentire tutti come liberi sfrenati, senza limiti, in ultimo irresponsabili.

In effetti, con la rivoluzione digitale, questa chiusura egoistica è enfatizzata, paradossalmente, dalla possibilità offerta al singolo di interagire direttamente in maniera illimitata con i suoi simili. Paradossalmente perché in tal modo si generano ancora più solitudine, isolamento, ripiegamento, paura. Pur trattandosi di un fenomeno recente, molti studiosi hanno già attentamente analizzato la capacità dei social media di creare “echochambers” incomunicanti e di conseguenza “gated communities”, ovvero gruppi chiusi che consentono a coloro che hanno certe preferenze di “incontrare” virtualmente soltanto i propri simili, incentivando in tal modo la polarizzazione e la frammentazione. E sono state anche ben messe in luce le conseguenze di tali processi sulla democrazia pluralista, che si nutre, al contrario, di “incontri non pianificati” (ovvero della possibilità per le persone di essere esposte a situazioni e opinioni che non hanno preventivamente scelto) e di “esperienze condivise” (che costituiscono una sorta di collante sociale, senza il quale le persone potrebbero persino, a un certo punto, trovare difficile capirsi).

A livello costituzionale la fine della seconda guerra mondiale prometteva bene: l’Europa, le istituzioni internazionali, l’idea di ricostruire un tessuto per evitare gli errori che avevano portato alle due guerre mondiali. Fino agli anni ’60 un grande progresso, poi la crisi che però esplode solo alla fine della guerra fredda nel 1989.

La missione della politica e del diritto, oggi come in passato, è di produrre unità, convivenza pacifica, evitando il più possibile il ricorso alla violenza e alla sopraffazione. Un tentativo ammirevole, del quale siamo i fortunati eredi, è stato posto in essere nella seconda metà del XX secolo, dopo le tremende catastrofi delle due guerre mondiali e dei totalitarismi, quando si è cercato di rifondare la convivenza su nuove basi, mettendo al centro la dignità della persona umana e la pace. Insomma, di costruire “un mondo nuovo”, per dirlo con le parole del titolo di un bellissimo libro di Mary Ann Glendon, che descrive il processo attraverso il quale si è giunti a scrivere la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948. La Costituzione italiana, che in quel clima miracoloso, pieno di speranza e di novità, affonda le sue radici, è proprio uno specchio perfetto di questa visione: essa cerca di costruire una unità “mite”, in cui ci sia posto per tutti, ognuno con le sue caratteristiche e la sua identità, uniti da principi condivisi come la dignità umana, l’uguaglianza, la libertà, la solidarietà, chiamati a coesistere bilanciandosi e limitandosi a vicenda. Ma questa sfida, di per sé già complessa, è diventata sempre più difficile. Negli ultimi anni, mutata la scena mondiale e scatenatasi la rivoluzione tecnologica a una velocità impressionante, si è creato come un salto: in una “società liquida”, costituita da tante monadi incomunicanti ognuna delle quali si crede onnipotente, è assai difficile accettare quella dose di condivisione e limitazione che è alla base della convivenza in una società pluralista. Se non ci si sente “accomunati” all’altro, in nome di una qualche comune appartenenza, anzi, se non lo si riconosce nemmeno come un proprio simile, non è possibile accettare i limiti al sé e ai propri desideri. Questo fenomeno si accentua con quelli che ci sembrano più diversi da noi, in particolare con i più vulnerabili.

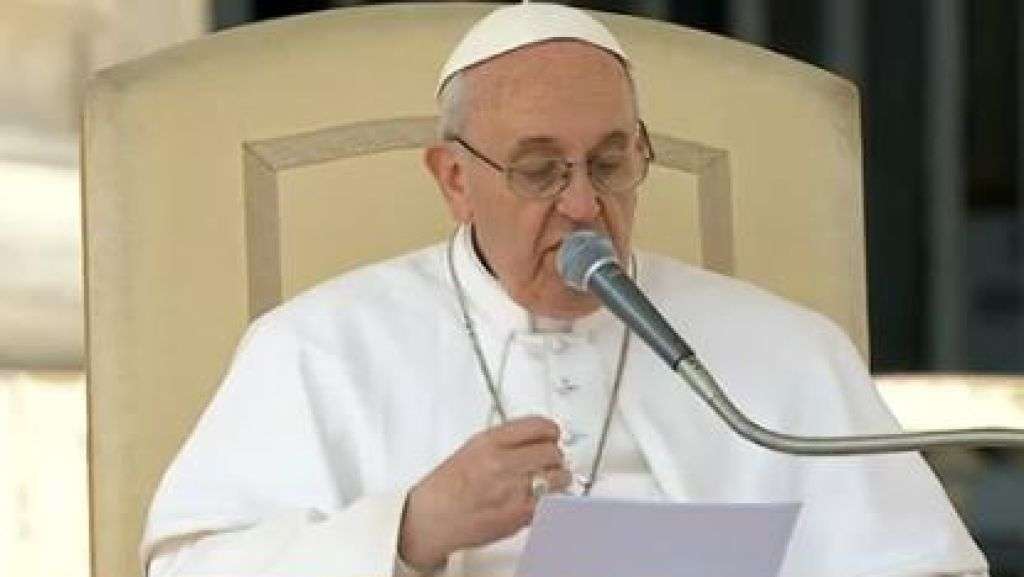

È la logica degli scarti di cui parla Papa Francesco.

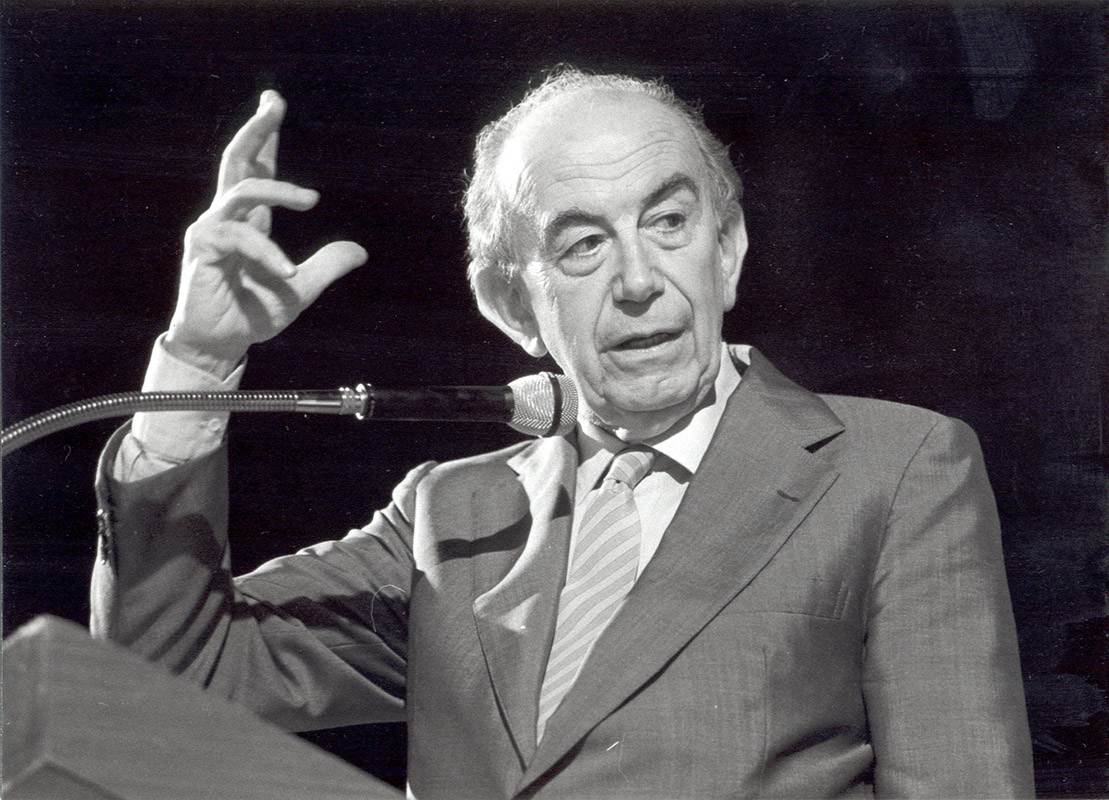

Come ha scritto in uno dei suoi ultimi interventi Zygmunt Bauman, il Papa è «forse l’unica figura pubblica dotata di autorità planetaria ad aver avuto il coraggio e la determinazione di scavare le radici profonde del male, della confusione e dell’impotenza attuali e di metterle in mostra». Non è un argomento da costituzionalista, ma direi che qui si tratta dell’azione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che soffia e che gli dà questa capacità di vedere. E di parlare con parresia. La sua è una voce fuori dal coro che critica il paradigma tecnocratico, che sembrerebbe il vero vincitore in questo XXI secolo. Secondo questo paradigma l’economia è diventata un dio a cui tutti gli uomini devono sacrificare. Il Papa invece sta lì come Mosè, come gli antichi profeti, a gridare contro il vitello d’oro, contro l’idolatria che è sempre violenta e disumana, che produce scarti, disuguaglianze, ingiustizie.

Il Papa con la sua voce che interpella la coscienza è da una parte molto ascoltato ma anche molto solo e anche osteggiato. Sei anni fa, quando Bergoglio è diventato Papa, il mondo era diverso: c’era Obama e non Trump, non c’era la Brexit, non c’erano i sovranismi, non c’erano gli attuali assetti dell’Ungheria, della Polonia, dell’Italia, non c’era Bolsonaro. L’esempio del Papa ci dice che la crisi prima di essere finanziaria è spirituale, perché il mondo si è accartocciato in una crisi dell’io, che ha preso il posto di Dio, e dunque, se la crisi è spirituale, i cristiani allora possono e devono dire qualcosa.

Possono dire tantissimo, devono dire tantissimo perché hanno un tesoro. Penso che la nostra, come ha scritto Julián Carrón nel suo libro La bellezza disarmata, sia un’epoca straordinaria, un’epoca di grandi opportunità per i cristiani. La prima lettera ai Corinzi, che la liturgia ci ha proposto qualche giorno fa, lo dice, quando parla del kairòs, del tempo propizio, il tempo della salvezza. Qual è il tempo propizio? Quello in cui trovi tutta una serie di cose brutte, tremende: fatiche, angosce, tribolazioni di tutti i tipi. I cristiani in questo tempo sono chiamati ad attingere al loro enorme tesoro. Io mi sono avvicinata a questa religione molto avanti nella vita, non vengo dalla tradizione cattolica, ho fatto un altro cammino, però, quando a un certo punto mi è capitato di incontrare il cristianesimo ho detto: qui c’è un tesoro enorme, ma non se ne accorgono? In mezzo alle difficoltà, alle fragilità e anche a tutto quello che di brutto ha compiuto nei secoli, la Chiesa ci ha tramandato un tesoro, Cristo e il suo amore, che è arrivato, anche in forma infinitesimale, a noi, a lei e a me. C’è un fiume di santità che attraversa tutta la storia della Chiesa. Attraverso cammini che ci sembrano oggi, a volte, non comprensibili e non condivisibili, la Chiesa ha preservato e coltivato questo tesoro, l’ha custodito e l’ha tramandato. Per fare cosa? Mi viene in mente la famosa frase di sant’Ignazio, citata anche dal Papa all’inizio del suo pontificato: «Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum est». Noi siamo umani ma aspiriamo al divino, siamo fragili ma possiamo diventare divini, siamo chiamati alla santità, non dobbiamo quindi farci schiacciare dal grande e dobbiamo sapere stare nel piccolo. C’è bisogno del grande e del piccolo in questa epoca. Di una visione “mistica”, che ci consenta «di vedere in tutto l’azione dello Spirito che opera incessantemente» come ha scritto il cardinale Martini, che ci aiuti a uscire da noi stessi, dalla nostra pretesa di onnipotenza e di avvertire che siamo parte di qualcosa di più grande e infinito. E di una vicinanza, di una prossimità, di una presenza, che faccia sentire ciascuno amato e importante, perché in fondo ogni cuore umano è vulnerabile e ferito, assetato di amore e di cura.

Vediamo davanti ai nostri occhi una società sempre più aggressiva, rancorosa; quale può essere la responsabilità di un cattolico? Inoltre, da decenni c’è una fuga rispetto all’impegno politico, da parte di tutti ma anche dei cattolici.

Sì, è una fuga generale, negli ultimi decenni tutti hanno delegato tantissimo, perché in fondo sembrava un’epoca di normalità e quindi ognuno si è occupato del suo privato, della sua monade, appunto, lasciando ai politici la cosa pubblica, salvo poi accorgersi che in questo modo i politici sono diventati a loro volta autoreferenziali, hanno perso contatto con la vita e i bisogni delle persone. È urgente quindi una chiamata per tutti gli uomini di buona volontà, a “uscire da sé stessi”, a occuparsi del bene comune, anche attraverso la politica. Compresi i cristiani, anzi, specialmente i cristiani, che portano con sé questo tesoro, perché, anche se “non sono del mondo”, essi pure “abitano nel mondo”. E la Chiesa? Penso che ci sia bisogno che la Chiesa continui a fare il suo lavoro di cura delle anime, a promuovere luoghi dove chiunque sia assetato di senso e di assoluto possa abbeverarsi e ristorarsi, perché anche in quest’epoca, che ci sembra a volte così materiale, l’uomo aspira all’infinito. Pensiamo ai giovani soprattutto, c’è bisogno di dare loro una visione grande, un senso. Nello stesso tempo, la Chiesa deve far sentire la vicinanza, la prossimità, in modo fattuale, concreto. Si tratta di una risposta fatta di gesti di accoglienza, di gentilezza, di calore verso l’altro, l’altro più “altro” da te, quello che ti sembra distante anni luce da te. Bisogna trovare il modo di nutrire vicinanza, prossimità, cura. Questo implica per i cristiani un lavoro su di sé, una vigilanza sul proprio cuore e, per la Chiesa, organizzazione e competenza, ma anche misericordia e la scelta di stare sempre accanto agli ultimi.

Sono cent’anni dell’appello di Sturzo ai liberi e forti. Anche all’epoca i cristiani scappavano dall’impegno politico, Sturzo li chiama “cristianelli annacquati” che considerano la politica la sentina di tutti i mali. A distanza di un secolo, qual è la forza della sua lezione?

Forse Sturzo riuscì a fare quello che ha fatto perché c’era stata la Rerum novarum di Leone XIII. Mi viene in mente l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco che ci ricorda che tutto è connesso, che tutti siamo connessi. Il processo opposto a quello della frammentazione, dell’isolamento di cui abbiamo parlato. Oggi forse la Laudato si’ potrebbe giocare lo stesso ruolo dell’enciclica leonina, anche se in un contesto totalmente diverso, perché Sturzo ha operato quando nascevano i partiti politici, oggi invece è proprio la struttura “partito politico” che è in crisi ed è difficile immaginare che i partiti risorgeranno nella stessa forma di un tempo. La Laudato si’ potrebbe rivelarsi, se tradotta politicamente, un punto aggregante, anche di presenze politiche variegate, di tutti gli uomini di buona volontà. Dovrebbe però essere portata in modo capillare, alle persone, credenti e non, che si aggirano fuori nel mondo, smarrite e sofferenti. Perché, vorrei ribadirlo, nel nostro mondo occidentale, nonostante il benessere e i settant’anni di pace, la gente continua a soffrire, la creazione geme intorno a noi. Tutte queste reazioni, la paura, le chiusure, i muri, le fragilità che si nascondono dietro questa apparente onnipotenza, in fondo sono manifestazioni di sofferenza. A questo si risponde con la cultura dell’incontro. Di fronte alla mia domanda impellente, “che fare?”, Jean Vanier, un grande santo e testimone del nostro tempo, che ho avuto la gioia di conoscere, ha sempre detto, fino all’ultimo, di uscire a incontrare l’altro, di parlare con i diversi, con i lontani, di ascoltarli. Occorre trovare modi per incontrarci davvero, andando oltre quel che ci offre la comunicazione al tempo dei social. Molti sono turbati dalla presenza dei social, così invasivi, ma io non mi preoccuperei più di tanto. Leggevo in questi giorni che don Milani riceveva pacchi e pacchi di lettere anonime, proprio come funziona oggi con i social, anche all’epoca c’erano le fake news, le interviste finte… niente di nuovo. Io insegno diritto costituzionale e dico che oggi bisogna essere “costituzionalisti in uscita”, che ci vuole uno Stato costituzionale diffuso, cioè che occorre far avvertire alle persone tutto il valore di quello che, bene o male, abbiamo costruito in questi settant’anni in Italia e in Europa, grazie in gran parte all’impegno dei cattolici. L’Europa ha prodotto pace, libertà, democrazia, diritti, laddove per secoli ci sono state guerre, sopraffazione e paura. Oggi siamo chiamati a un grande sforzo di creatività se vogliamo che quel che è stato conquistato accompagni le generazioni future. Disponiamo di tesori inauditi per orientarci nel mare in tempesta: una Costituzione che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Un Vangelo che ci invita alla beatitudine della povertà, all’equilibrio, alla condivisione, a farsi prossimi a ogni uomo, scendendo da Gerusalemme sulla strada di Gerico. Come credenti, dobbiamo però rimboccarci le maniche, invocare il soffio dello Spirito, e ridiventare protagonisti di questa epoca, testimoniando, prima di tutto con la coerenza di vita, cammini profetici, di unità, pacificazione, convivenza e dialogo, senza rinnegare quel “seme di follia” che la fede nasconde in sé e che può capire solo chi la sperimenta.