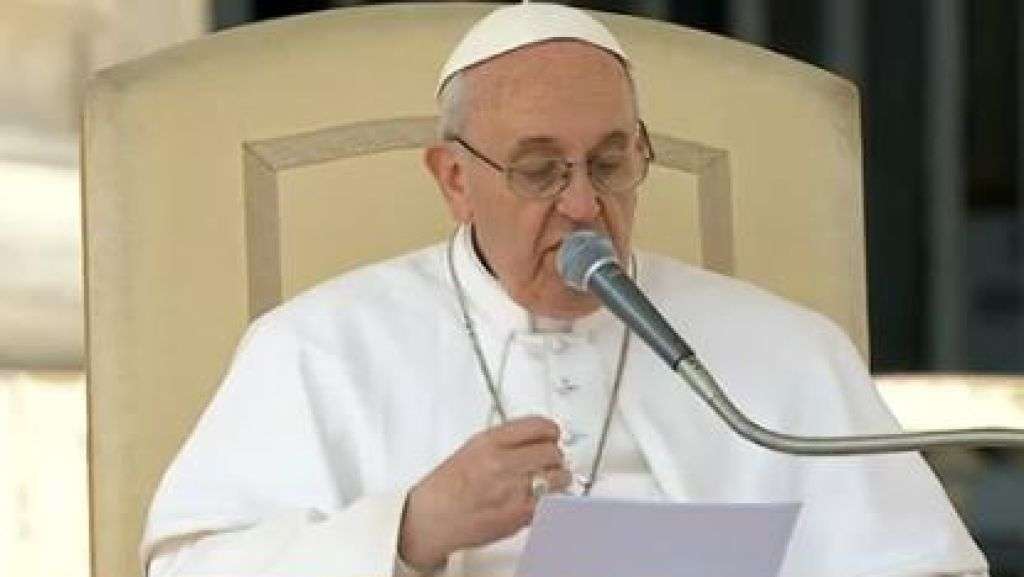

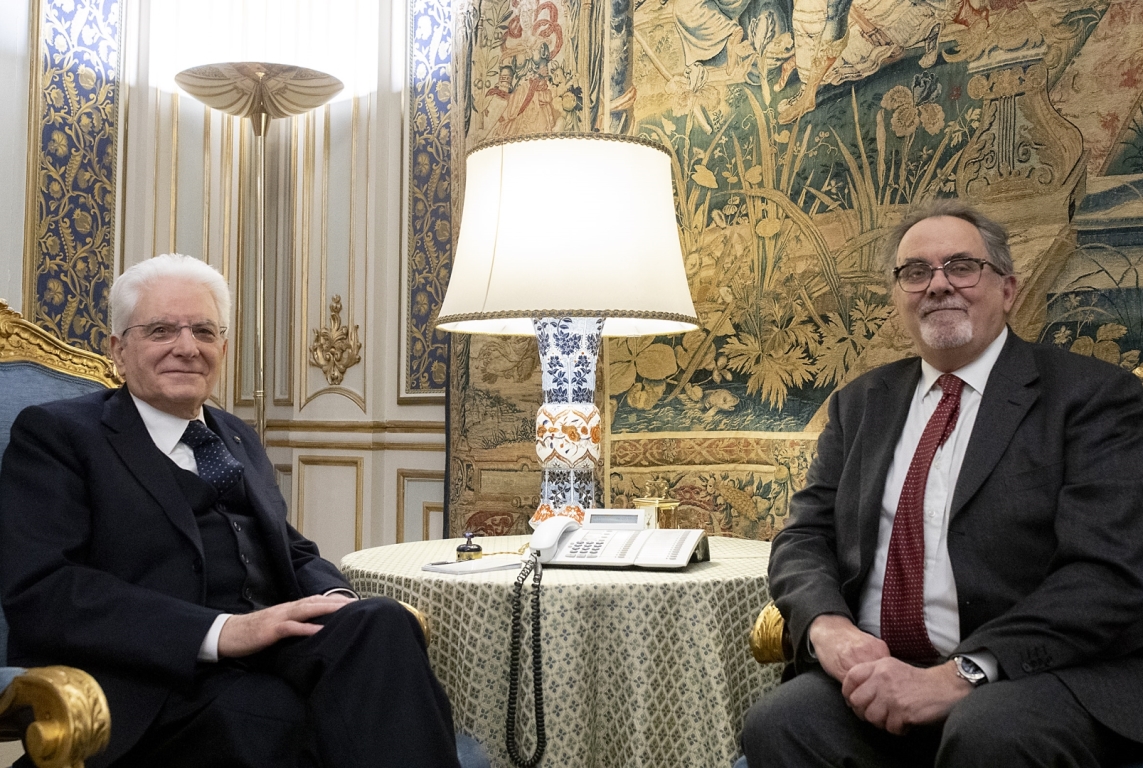

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato nelle scorse settimane un’intervista a Richard Heuzé, pubblicata da Politique Internationale con il titolo “Francia-Italia: una relazione indistruttibile”.

Si allega la traduzione di cortesia di larghi estratti dei passaggi più significativi.

R.H.: La crisi diplomatica.

S.M.: L’indomani dell’aggressione di Mussolini, della guerra e poi del comune impegno nella Resistenza, la riconciliazione con la Francia è stata una tappa fondamentale verso il reintegro dell’Italia nella comunità internazionale. A quel tempo soltanto pochi paesi erano disposti ad ascoltare ciò che aveva da dire la nuova Italia repubblicana. La vicinanza fra i due Ministri degli Esteri, Carlo Sforza e Georges Bidault, ha permesso la realizzazione, nel 1948, di un progetto di Unione doganale fra Parigi e Roma che andava ben al di là del Trattato di pace del 1947. Tale Unione ha preceduto l’adesione dell’Italia alla NATO, nel 1949, e al Consiglio d’Europa, ancora una volta con l’appoggio di Parigi.

I paesi latini aspiravano a svolgere un ruolo importante nella costruzione di un nuovo ordine europeo che, a quel tempo, cercava ancora la sua strada fra l’entente cordialefranco-britannica e il modello di un’Europa carolingia, oscurata dal millenario antagonismo fra Berlino e Parigi.

Ma il dialogo culturale fra la Francia e l’Italia non risale certo al dopoguerra: è stato alimentato per tutto il XIX secolo da intensi scambi fra intellettuali. Ad esempio Victor Hugo ha intrattenuto un’intensa corrispondenza con Angelo Brofferio, uno dei protagonisti del Risorgimento, che lo scrittore francese definiva “avvocato del popolo” e “atleta della libertà”.

In una delle sue lettere a Brofferio, che gli offriva asilo in Piemonte, Victor Hugo, esiliato a partire dal colpo di stato di Luigi-Napoleone Bonaparte, lanciava l’idea di un “grande parlamento federativo continentale”. Se ne trova una descrizione più precisa in Actes et paroles, dove lo scrittore annuncia la creazione degli Stati Uniti d’Europa. Mi permetta di citarne un passo: “L’Allemagne serait à la France, la France serait à l’Italie ce qu’est aujourd’hui la Normandie à la Picardie et la Picardie à la Lorraine. Plus de guerre, par conséquent plus d’armée. Plus de frontières, plus de douanes, plus d’octrois… Une monnaie continentale (…) [qui] résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d’aujourd’hui. (…) Liberté d’aller et de venir, liberté de s’associer, liberté de posséder, liberté d’enseigner, liberté de parler, liberté d’écrire, liberté de penser, liberté d’aimer, liberté de croire…” (1) Quale migliore descrizione?

(1)“La Germania sarebbe per la Francia, la Francia sarebbe per l’Italia, quello che è oggi la Normandia per la Piccardia e la Piccardia per la Lorena. Niente più guerre, di conseguenza niente più eserciti. Niente più frontiere, dogane, dazi …Una moneta continentale (…) (che) riassorbirebbe tutte le assurde varietà monetarie di oggi. (…) Libertà di andare e venire, libertà di associarsi, libertà di possedere, libertà di insegnare, libertà di parlare, libertà di scrivere, libertà di pensare, libertà di amare, libertà di credo …”)..

R.H.: Cancellate le conseguenze della crisi diplomatica tra Italia e Francia?

S.M.: Assolutamente. Il Forum economico che si è tenuto il 1° marzo a Versailles, e che ha riunito le organizzazioni degli imprenditori dei nostri due paesi, la Confindustria e il Medef, ha dimostrato che i nostri rapporti di lavoro non hanno subito lacerazioni.

R.H.: Il Trattato di Aquisgrana del 22 gennaio 2019 con la Germania rafforza il Trattato dell’Eliseo del 22 gennaio 1963. L’Italia deve adombrarsene?

S.M.: Facciamo un passo indietro. Con la Dichiarazione Schuman del maggio 1950 è stato avviato, con il leale sostegno della Repubblica Italiana, un dialogo tra Germania e Francia. Quella Dichiarazione costituisce il fondamento su cui si è basata la costruzione europea, che ha preso avvio con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) per sfociare nell’Unione Europea così come la conosciamo oggi. In questo processo, ha svolto un ruolo decisivo la profonda convergenza di vedute tra Schuman, De Gasperi e Adenauer.

Siamo lieti che la Francia e la Germania, due paesi amici, alleati e membri fondatori dell’Unione – al pari dell’Italia – abbiano deciso di rinsaldare i loro legami al servizio di questo grande disegno europeo. E spero che ciò avrà ricadute positive su tutta l’Europa. Non pensiamo neanche per un attimo che la riaffermazione di quel rapporto rispecchi la minima tentazione egemonica o prefiguri l’instaurazione di un direttorio ai vertici dell’Unione.

R.H.: La questione di membri delle Brigate Rosse ricercati dalla giustizia italiana e accolti in Francia.

S.M.: Penso che i nostri due paesi, tanto vicini per cultura giuridica e per storia, sapranno trovare un accordo su una questione delicata come quella delle estradizioni. Vede, il nostro paese ha sofferto molto durante quelli che si sogliono definire gli “anni di piombo”. Siamo riusciti a sconfiggere il terrorismo senza mai derogare in alcun modo alle regole della democrazia e alle garanzie di diritto. In particolare, non abbiamo mai fatto ricorso alla legislazione di emergenza. Ecco perché oggi l’esigenza di giustizia è così fortemente sentita dal popolo italiano.

R.H.: Le elezioni europee.

S.M.: Sono quarant’anni che il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto, ma, per la prima volta, stiamo assistendo a una vera e propria campagna elettorale pan-europea nel senso pieno del termine. Non si tratta cioè di 27 campagne elettorali separate, bensì di un unico dibattito in un’unica arena, cui prendono parte leader e partiti politici di tutti i paesi. I temi della campagna rispecchiano sempre meno le questioni nazionali. La gente si interessa sempre più a ciò che accade negli altri paesi dell’Unione ed è consapevole di condividere un destino comune. Lungi dal provare estraneità, come vorrebbero far credere alcuni, gli europei provano un senso di appartenenza crescente. E paradossalmente, all’origine di questo rinnovato interesse vi sono i movimenti euroscettici. A forza di denigrare le istituzioni e le politiche europee, sono riusciti a mobilitare nuovamente gran parte della popolazione.

R.H.: Il risveglio della mobilitazione.

S.M.: I dibattiti si stanno svolgendo in spazi considerati finora come appartenenti alla “sfera riservata” della diplomazia: la questione dei missili a medio raggio, il riarmo nucleare, le regole del commercio internazionale, la politica africana, le migrazioni, la finanza internazionale… L’Europa si sta costruendo dal basso. L’organismo sociale europeo in formazione comprende sensibilità che trascendono i confini nazionali e si apprestano a esprimersi tramite quell’esercizio democratico comune che è l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo. Non è un caso che l’Articolo 1 del Trattato di Maastricht esorta a realizzare una “unione sempre più stretta” fra i paesi membri. Questo obiettivo è in via di realizzazione.

R.H.: Si parla molto di crisi del multilateralismo…

S.M.: E’ vero che certe organizzazioni sono invecchiate e rispecchiano rapporti di forze ormai scomparsi. Ma la crisi è conseguenza delle politiche dei principali attori sulla scena internazionale più che dell’inadeguatezza degli strumenti multilaterali stessi. Non dimentichiamo che questi strumenti, a cominciare dall’ONU, hanno svolto un ruolo prezioso all’indomani della scomparsa della “cortina di ferro”. Durante questo periodo è stato possibile raccogliere i “dividendi della “pace” del dopo-guerra fredda. Dal canto suo, l’Unione europea, con l’allargamento ai paesi dell’Europa Europa centrale e orientale, ha realizzato il sogno dell’unità del continente.

E’ chiaro che la scelta cui siamo oggi di fronte oggi non è cambiata: bisogna permettere agli Stati di agire a piacimento e piegarsi alla legge del più forte, o bisogna invece istituire un sistema di regole condivise che rispetti l’esistenza e l’uguaglianza di tutti gli Stati? Ovviamente, io sono favorevole a questa seconda soluzione. Occorre dar vita a una vera comunità internazionale che non sia al servizio delle politiche di potenza, bensì degli interessi dei popoli che la compongono, e aprire la strada a quello che definirei un “multilateralismo efficiente”. Di qui la necessità che gli Stati si raggruppino in seno a insiemi più vasti, sul modello dell’Unione europea o delle organizzazioni che vediamo formarsi, non senza difficoltà, in altri continenti. Comunque sia, è chiaro che il vuoto politico che risulterebbe dal trionfo dell’unilateralismo esporrebbe il mondo a tensioni premonitrici di conflitti potenzialmente devastanti.

R.H.: Il vento del sovranismo.

S.M.: Vi è un gran numero di paesi che si trovano in situazioni senza precedenti. Ma non credo che questi cambiamenti possano avere conseguenze sul funzionamento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europeo, e meno ancora minacciare l’esistenza dell’Unione. La logica storica che sottende all’integrazione è più forte di tutte le polemiche, di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni. Tanto più che stiamo assistendo all’emergere di una nuova generazione di giovani europei che sono al tempo stesso francesi ed europei, italiani ed europei, tedeschi ed europei, i quali viaggiano per tutta l’Europa in piena libertà, una libertà a cui non vogliono rinunciare. Ecco perché ho fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà, che non vanno ignorate, ma neanche esagerate.

R.H.: La solidarietà tra i popoli europei e l’ondata di immigrazione in Italia.

S.M.: Si tratta di una questione che chiama in causa la coscienza europea. Che la solidarietà sia mancata è un fatto di cui non si può che prendere atto. La maggior parte dei governi ha reagito in funzione di preoccupazioni elettorali interne, e ciò ha impedito loro di dare una risposta comune a questo fenomeno senza precedenti. Naturalmente, non è stato così in tutti i paesi. La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato prova di un notevole coraggio, anche sul piano elettorale. Altri si sono rifiutati di fare checchessia. In ogni caso, questo episodio ha mostrato la necessità di una risposta collettiva alla tratta di esseri umani. Tale risposta deve poggiare sull’apertura di vie regolari di accesso all’Europa e richiede un impegno molto saldo e immediato al fine di garantire lo sviluppo dei paesi da cui provengono i flussi migratori. Ciò che stiamo facendo è ancora insufficiente, e ciò che abbiamo fatto per l’Africa è del tutto inadeguato. Da qui a trent’anni, gli africani saranno 2 miliardi e mezzo, a fronte di 700 milioni di europei. Questo problema deve essere affrontato di petto adottando una politica europea comune. Non possiamo ignorarlo né fingere che non esista.

R.H.: La crisi migratoria ha indebolito i valori fondativi dell’Unione?

S.M.: Ancora una volta, poniamoci in una prospettiva storica. Questi flussi migratori, soprattutto per la loro intensità, hanno costituito un fenomeno nuovo per l’Unione europea. Avevamo a disposizione degli strumenti classici, come la politica dell’asilo, fino ad allora praticata in un contesto politico, economico e sociale completamente diverso. Ma non siamo stati in grado di analizzare e anticipare le conseguenze della destabilizzazione di un certo numero di paesi del Medio Oriente né della crisi umanitaria dell’Africa. Curiosamente, a livello globale, le questioni demografiche sono da vari decenni al centro di un ampio dibattito e di riflessioni politiche approfondite, in particolare in seno all’ONU, mentre in Europa, che pure è il continente più esposto sul breve periodo, sono relegate in secondo piano.

L’intreccio tra difesa dei confini esterni dell’Unione e quella dei confini nazionali non ha certo migliorato la situazione. Di qui l’impossibilità di giungere a un accordo che definisse una nuova politica europea in materia di migrazione e di asilo.

Dobbiamo quindi lavorare, con rapidità ed energicamente, a soluzioni veramente europee: canali di migrazione legali; misure per combattere i trafficanti di esseri umani; mezzi per migliorare le condizioni di vita nei paesi di provenienza. Non bisogna perdere di vita il fatto che le migrazioni non si dirigono mai verso un solo paese dell’Unione, ma verso l’Europa nel suo complesso. Ripeto: soltanto una soluzione europea può consentirci di padroneggiare un fenomeno che rischia di scuotere il continente. Questo sarà uno dei temi principali della prossima legislatura europea.

R.H.: Sanzioni contro i paesi membri che rifiutano la solidarietà e mettono in discussione i valori fondanti dell’Unione europea.

S.M.: Innanzitutto, una parola sull’Unione europea. Essa viene spesso confrontata a una prova di equilibrio su una bicicletta. Un ciclista, per abile che sia, non può resistere a lungo facendo surplace. Il successo dell’Unione dipende dalla sua capacità di andare avanti. Di tanto in tanto subisce una battuta d’arresto. E’ stato così nel 1954 per la Comunità europea di difesa, e più recentemente, nel 2005, per il progetto di Trattato costituzionale. Ecco perché il cantiere del completamento dell’architettura europea non si deve fermare. Bisogna anzi farlo ripartire, tenendo conto dell’opinione dei cittadini. Gli strumenti esistono; sono previsti dai trattati. Si tratta di porli in opera al fine di raggiungere decisioni politiche.

Ciò detto, per tornare alla Sua domanda, le sanzioni rientrano nel diritto europeo. I principi fondamentali dell’Unione sono sanciti dai trattati e questi ultimi prevedono delle procedure volte a garantirne un’applicazione equa e omogenea. Ma vi è un altro interrogativo: quali valori vogliamo proteggere? La libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, il primato del diritto… in breve, valori che riguardano le persone e i popoli, e non certo la conservazione di ipotetici “spazi vitali”, né gli interessi nazionalistici o l’antagonismo fra comunità. Guardiamoci da coloro che vorrebbero ribaltare questo approccio!

R.H.: Il dopo Brexit e le economie maggiori della Ue.

S.M.: In Europa, l’integrazione economica è ormai una realtà. Lo è, in larga misura, sul piano dei servizi finanziari, della ricerca, delle tecnologie d’avanguardia, dei settori industriali. Per giunta, mi preme ricordare che l’Italia è per dimensioni la seconda economia manifatturiera dell’Ue. Spetta ai paesi più grandi promuovere un percorso di integrazione per soddisfare l’economia europea nel suo insieme più che le priorità dei singoli paesi.

Di tanto in tanto, tornano a galla velleità di “direttorio”: dobbiamo respingerle senza esitazione. Tutti sono chiamati a contribuire, altrimenti rischiamo di non condurre in porto le riforme di cui l’Unione ha bisogno, oppure produrre risultati che non sarebbero certamente un passo avanti.

Di fronte alla globalizzazione, che non cessa di guadagnare terreno, vi è una volontà comune di stabilire norme internazionali in materia di economia circolare, di gestione sostenibile delle risorse, di ambiente e di clima, di tutela della privacy, di diritti dei lavoratori? E di far sì che tali norme migliorino la qualità di vita delle persone e rendano la concorrenza più trasparente e più leale? L’Unione europea ha svolto un ruolo di primo piano in un certo numero di ambiti. Deve forse rinunciare a quest’ambizione per sprofondare nella contemplazione delle realtà nazionali e del loro passato?

Gli europei sono chiamati a compiere scelte difficili se vogliono trovare un equilibrio tra confronto globale e concorrenza interna. Ciò vale per i “campioni” europei dell’industria e dei servizi. E vale anche per le imprese dette OTT, over the top, particolarmente interessate dalla direttiva sui diritti d’autore che dovrebbe essere adottata a breve.

R.H.: Europa e Africa.

S.M.: Promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi africani è un dovere morale e storico. Ma è anche nell’interesse dell’Europa, tenuto conto delle pressioni migratorie, della necessità di garantire la stabilità di quella regione del mondo, pur nel rispetto dei principi e dei valori che animano l’Unione europea. Ciò che avviene alle porte della nostra casa comune – le crisi politiche o militari, le conseguenze delle catastrofi naturali o del cambiamento climatico – ci colpisce direttamente. Facciamo parte dello stesso spazio geopolitico e per questo dobbiamo, insieme, esigere che i popoli esercitino una responsabilità comune al fine di favorire l’integrazione delle giovani generazioni nei processi di sviluppo sociale, economico e politico. L’Unione ha compiuto alcuni passi nella direzione giusta, in particolare con la creazione del fondo fiduciario per l’Africa. Ma occorre fare molto di più e incoraggiare un dialogo più serrato fra l’Unione europea e l’Unione africana. Non ci riusciremo certo continuando a procedere in ordine sparso.

R.H.: L’Europa si interessa abbastanza al Mediterraneo?

S.M. – La risposta è no. E altrettanto si potrebbe dire dell’Alleanza Atlantica. L’Unione europea deve esercitare appieno il suo peso politico per creare le condizioni per la pace e la stabilità, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani. Il Mediterraneo non deve tornare ad essere, come al tempo della “guerra fredda”, il teatro delle rivalità fra potenze regionali o globali, soprattutto se queste potenze sono paesi europei. Numerose iniziative europee – dall’Unione per il Mediterraneo ai partenariati di vicinato – si sono gradualmente arenate senza che si facesse nulla per impedirlo. E’ un grave errore cui occorre rimediare.

R.H.: Unione europea, Russia e sanzioni.

S.M.: L’Italia condivide la posizione di molti suoi partner europei, quella di un “doppio binario”: da un lato la fermezza, per mezzo di sanzioni, per esprimere chiaramente la nostra opposizione a ogni violazione manifesta del diritto internazionale; dall’altro il dialogo, al fine di incoraggiare Mosca ad adottare un atteggiamento più responsabile. Dalla lotta contro il terrorismo alla sicurezza, dalle migrazioni al cambiamento climatico, molti sono gli ambiti in cui la Russia svolge un ruolo di primo piano. Non dobbiamo avere paura di un confronto franco e aperto, sempre sottolineando che le sanzioni sono un modo per esortarla a riconciliarsi rapidamente con la comunità internazionale.

R.H.: Il dovere della memoria.

S.M.: Per le nostre società, l’antisemitismo è un vero e proprio veleno. Agisce come un virus estremamente pericoloso, in grado di infiltrarsi nel tessuto sociale delle democrazie. Un virus che malauguratamente, nonostante gli sforzi delle società europee, non è mai stato completamente debellato. La lotta contro l’oblio e la valorizzazione della memoria sono gli unici anticorpi in grado di sconfiggere le terribile malattia di antisemitismo. Ricordate queste parole di Primo Levi, iscritte all’ingresso del memoriale di Berlino dedicato agli ebrei d’Europa assassinati: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”. Ecco perché occorre instancabilmente preservare la memoria, raccontare, spiegare e non dimenticare. Perché questo virus, anche quando lo si crede sconfitto, rimane latente, come constatiamo ahimè in questo momento. Nel dicembre 2018 abbiamo allestito al Quirinale una piccola esposizione per ricordare l’adozione delle leggi razziali da parte di Mussolini nel 1938. A ottant’anni di distanza il messaggio non ha perso nulla della sua attualità.