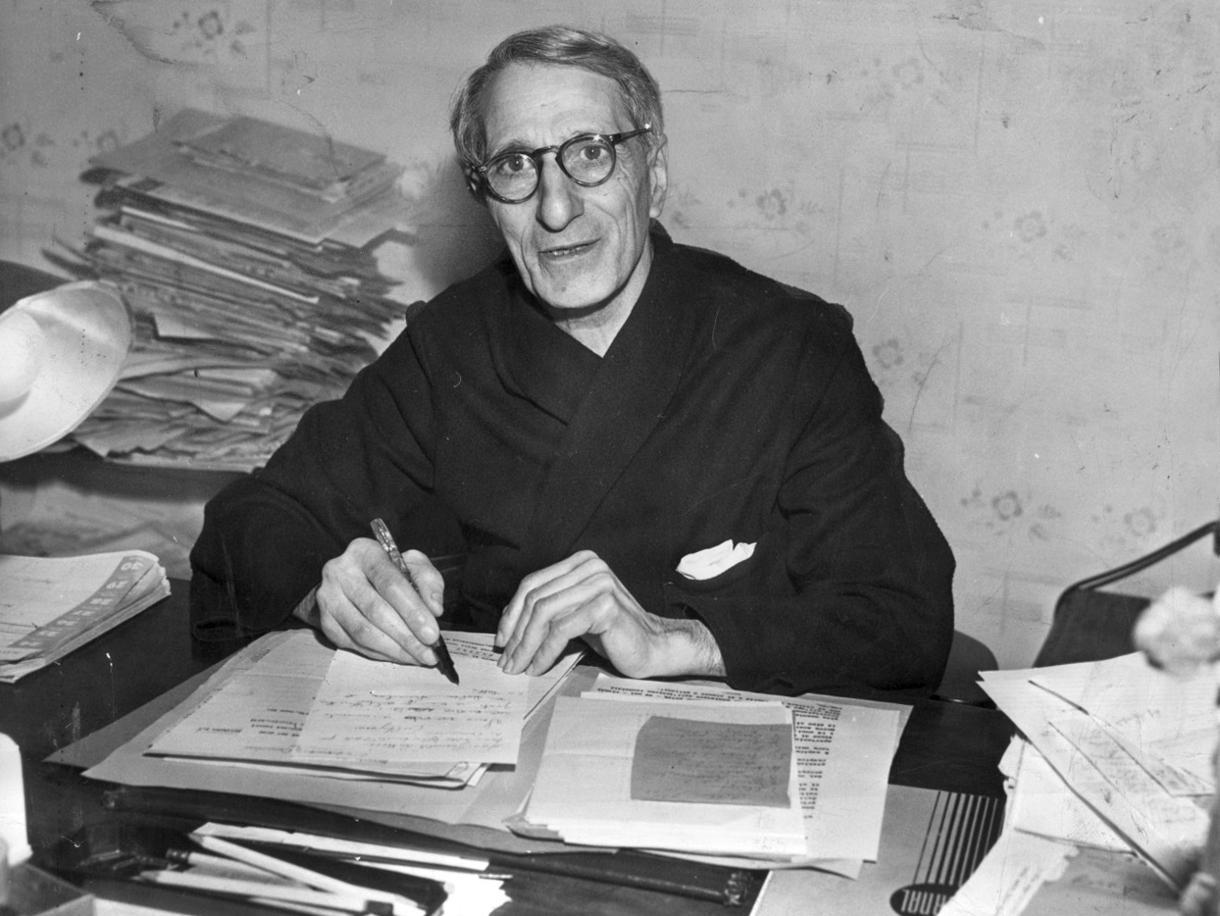

Per molte delle personalità che lo frequentano, Jorge Mario Bergoglio è l’uomo degli incontri personali, che ti avvince con i suoi modi e ti sorprende con i suoi orientamenti. Per la gente comune, è una persona alla mano, semplice e calorosa. Per quanti conoscono il suo pensiero religioso, è impegnato affinché la Chiesa si apra all’incontro con il popolo, attraverso un messaggio di comprensione e di entusiasmo. Per i mass media è un Pastore, portatore di una concezione moderna e profondamente spirituale dell’essere Chiesa e del vivere compiutamente il Vangelo in mezzo alle sfide poste dalla società moderna. Ne parliamo con Dante Monda, autore di una tesi di Laurea sul tema “L’idea di popolo in Jorge Mario Bergoglio” presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

D: Con il tuo lavoro (la tesi di Laurea dal titolo “L’idea di popolo in Jorge Mario Bergoglio”) hai avuto occasione di avvicinarti anzitutto all’uomo e alla sua esperienza di vita. Se dovessi raccontarlo, che tipo è Jorge Mario Bergoglio?

I rischi nell’avvicinarsi a Bergoglio sono due: da un lato appiattirlo sul suo tempo, sulle vicende travagliate e contraddittorie del suo paese e della Chiesa argentina; dall’altro neutralizzarlo e renderlo un Papa “piacevole”, un’anima pia, astrattamente spirituale. Invece considerando complessivamente la sua figura e la sua storia si ha il quadro di un personaggio complesso, in cui storia e spirito, terra e cielo, sono sempre collegati e considerati insieme. Insieme, cioè mai confusi: nessuno dei due poli sostituisce l’altro.

Un altro equivoco si genera nel considerare il “pensiero polare” di Bergoglio: che questa polarità significhi ambiguità, relativismo, imbroglio, sofisma, debolezza e annacquamento della fede. Questo giudizio è tipico di chi, pur cogliendo la tensione interna al pensiero del pontefice, la interpreta come contraddizione e non come “opposizione” paradossale. E questo, a mio avviso, deriva sostanzialmente da un pregiudizio (dai quali del resto nessuno può dirsi immune). Precisamente, dal pregiudizio occidentale chiamato “razionalismo”, cioè dalla convinzione che i concetti colti dalla ragione debbano essere assoluti e definiti, senza sfumature. Ecco, Bergoglio è consapevolmente alieno a questo pregiudizio, che è il vero e proprio orizzonte filosofico dominante (nel senso che esso strutturalmente vuole dominare il reale e la vita) dell’Occidente. Il Papa dalla fine del mondo si presenta in questo modo: è uno straniero, tanto da risultare a tratti eversivamente “fuori luogo”, scandaloso. Che tipo è Bergoglio? Un pastore e un padre, e anche un profeta e uno straniero che annuncia la fine del mondo per come siamo abituati a conoscerlo dominandolo.

D: La ricezione del Concilio Vaticano II in America Latina è un punto di passaggio fondamentale. La Chiesa come “popolo di Dio” si declina in forme nuove rispetto all’Occidente europeo. Quanto ha influito nell’elaborazione dell’idea di popolo in Bergoglio?

La “teologia del popolo”, originale variante argentina della sudamericana “teologia della liberazione”, è il contesto nel quale il giovane novizio, sacerdote e poi provinciale Bergoglio elabora la sua concezione del popolo di Dio, incarnato nei popoli della terra. In quella regione, oppressa da una diseguaglianza economica e politica, il seme piantato dal Concilio sembra fare frutto in anticipo rispetto al vecchio continente, magari con qualche frutto acerbo (le derive marxiste). La Chiesa come popolo era la risposta a quell’oppressione: era la Liberazione.

È come se nelle comunità in cui il Vangelo si era dovuto inculturare nella vita di popoli, dando vita a originali espressioni della Parola, in quelle culture meticcie e periferiche, la distanza e la ricerca di un’autonoma identità, il terreno fosse fertile per ripensare al popolo come “soggetto storico autonomo”.

Bergoglio pensa il pueblo in questi termini originali, o meglio originari. Ritorna alle fonti evangeliche e propriamente antropologiche del mito del popolo. Ritorna alle basi, ai fondamenti del vivere insieme, rifiutando qualsiasi costruzione ideologica “preconfezionata”, compreso il clericalismo. Da qui deriva la novità, nel risalire agli elementi fondamentali della comunità umana, e all’elemento fondamentale: la carità che spinge alla prossimità e dunque all’unità nelle differenze.

D: E’ nota la moderazione di Bergoglio, lontana dai “poteri forti” e con un’attenzione al sociale, in controtendenza con una Chiesa (come quella argentina) tradizionalmente conservatrice. Qual è la tua opinione al riguardo?

Il suo è un pensiero polare, come detto. Dunque né semplicemente progressista, né semplicemente conservatore. È un errore farne un Papa “sociale”, o peggio “socialista”. La dimensione sociale, la vicinanza ai poveri, è la semplice e spontanea messa in pratica del Vangelo con spirito missionario, a cominciare dalle periferie (“andate in tutto il mondo”). Le frizioni con settori della gerarchia ecclesiastica (e non solo con quella argentina) rivelano delle storture precedenti a Francesco, figlie di un malinteso senso del rapporto fra sacro e profano, spirito e cultura. Per Francesco la cultura umana deve esprimere con la sua voce il Vangelo, ma non è il Vangelo, non può sostituirlo. Ciò è alla base del fondamentale realismo di Francesco, che sfida lo status quo de-naturalizzandolo e de-sacralizzandolo, senza d’altro canto mai inseguire il cambiamento per il cambiamento. Francesco ci ricorda che Chiesa non vuol dire “tempio”, “sancta sanctorum” magari chiuso agli impuri, ma “assemblea”, “popolo” in cammino, “città di Dio” diffusa per il mondo.

D: Nel tuo lavoro si parla molto delle sfide poste dalla modernità alla società democratica. Quali sono, in particolare, la “pars destruens” e la “pars costruens” proposte da Bergoglio?

La critica di Francesco allo stato attuale della democrazia è schietta e lucida. Le democrazie sono “atrofizzate”, “a bassa intensità”, a causa di un “divorzio” fra le élite, perse in astratti nominalismi, e le masse anonime, sradicate, al contempo omologate e disintegrate da un dilagante individualismo di soggetti atomizzati, soli e impotenti. In questa situazione ha gioco facile l’idea distorta di un popolo omogeneo ed escludente l’altro e il diverso, il cosiddetto populismo. Invece Francesco respinge in toto qualsiasi ideologia, sia quelle sovraniste che quella individualista, che in fondo sono la stessa: l’ideologia dell’autoreferenzialità. Insomma, finché non si esce fuori dal proprio orizzonte auto-riferito per incontrare l’altro, non vi potrà essere vera democrazia.

La vera democrazia, la proposta di Francesco, è nel segno della “cultura dell’incontro”. Si tratta dell’appello a una nuova partecipazione e coinvolgimento delle fasce popolari, che rianimino dal basso delle democrazie meramente elettorali e senz’anima. Il popolo gioca qui un ruolo fondamentale, esso è il protagonista, il solo soggetto che ha l’autorità di decidere del proprio destino. Rivitalizzare dal basso, come quando si riaccende un fuoco, spolverando le ceneri, senza adorarle. Non sono sogni utopici, ma è una forte chiamata a un impegno concreto, a cominciare dal quartiere, e dall’impegno sociale, chiamato “politica con la P maiuscola”.

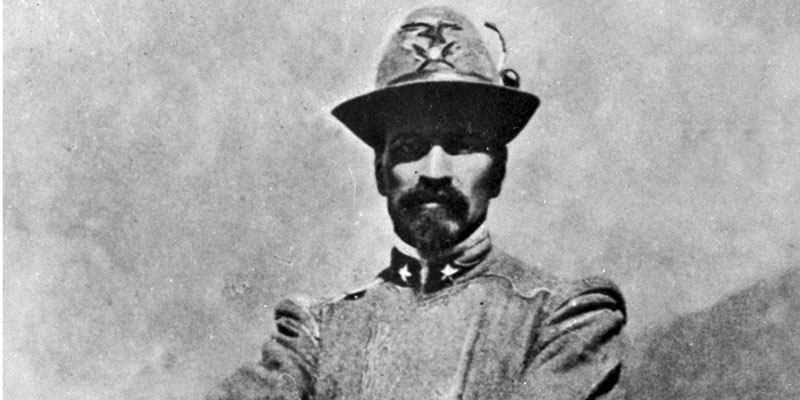

D: L’Appello di don Luigi Sturzo ai Liberi e Forti, a 100 anni di distanza, contiene un messaggio innovativo ancora molto attuale. Cosa può dire a un giovane del 2019, anche rispetto all’impegno politico nel contesto attuale?

È significativo che l’attuale pontefice negli anni ’10 del ventunesimo secolo sproni il popolo di Dio a un impegno concreto anche propriamente politico a un secolo di distanza da un appello diverso ma simile: la fondazione del Partito Popolare Italiano di don Sturzo. A proposito, ho assistito l’altro giorno alla presentazione del libro “Elogio dei liberi e forti. La responsabilità politica dei cattolici” (Lucio D’Ubaldo e Giuseppe Fioroni, casa editrice Giapeto), in cui si è parlato dell’attualità del pensiero popolare: sembra che qualcosa oggi si muova nel senso di una ripresa di quel pensiero e nella sua attuazione.

La coincidenza di questa ricorrenza fa riflettere considerando una certa somiglianza fra i due appelli, al di là delle differenze fra i due religiosi, provenienti da ambienti culturali distanti. Se Sturzo vede nel popolo il limite al potere e in un certo pensiero liberale (quello non “settario”, cioè direbbe Bergoglio non autoreferenziale) un alleato nella critica alle ideologie statolatre, Bergoglio conosce ben altro liberalismo, e lo associa più al colonialismo che non agli ideali di libertà e uguaglianza.

Ma al di là delle differenze, dicevamo, ciò che accomuna i due uomini di Dio è la loro carica profetica nell’individuare il bisogno di un rinnovato impegno del popolo, cioè delle persone, per il bene comune, senza però mai ingabbiare questo impegno in una struttura ideologica o confessionale. Il concetto sturziano di “ispirazione cristiana” come alternativa sia al confessionalismo che al laicismo, oggi è incarnato di nuovo dal messaggio di Franesco, avverso ad ogni teologia politica ma anche ad ogni “ghettizzazione” della religione: la carità cristiana agisce in un movimento diffusivo ed inclusivo, i cui la fede è il motore dell’azione e non una bandiera identitaria. Entrambi i sacerdoti, a ben guardare, sono maestri di vera e libera laicità e promotori di un genuino impegno per la cosa pubblica, che oggi insegnano tanto a un mondo smarrito e confuso, in preda alla paura. La paura, l’ansia, sentimento dominante, soprattutto fra i giovani, porta oggi a due reazioni ugualmente sterili: da un lato il ripiegarsi narcisistico sull’individuo, dall’altro, il rifugiarsi in schieramenti politici che sbandierano un’identità forte in forza dell’esclusione dell’altro. L’appello ai Liberi e Forti oggi risuona in tutta la sua forza in quanto consente di smarcarsi da questa alternativa fatale tra individualismo e omologazione, per puntare alla vera sfida di oggi: “rifondare i legami sociali”, rivitalizzare le relazioni (personali e strutturali) della società, dare nuova vita alle nostre democrazie.