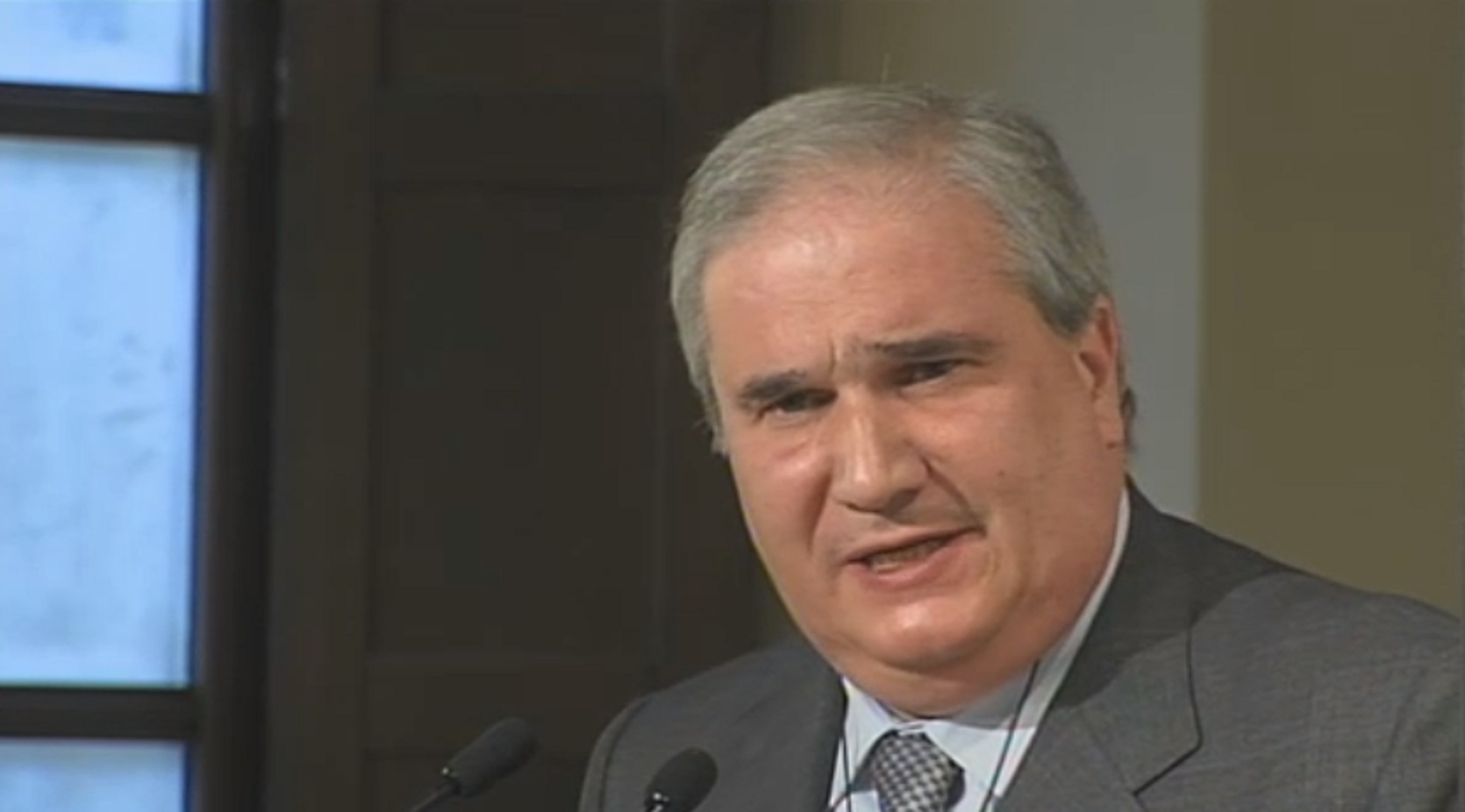

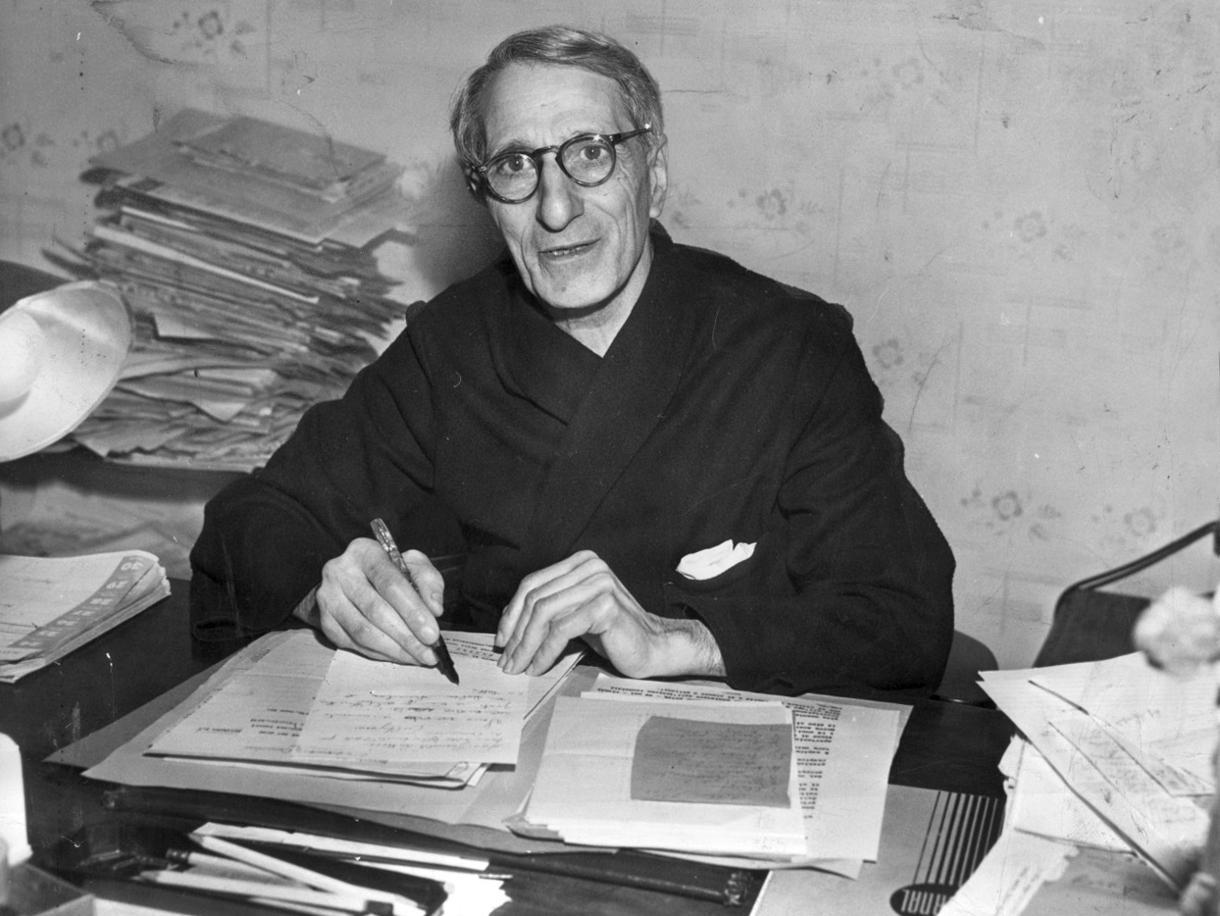

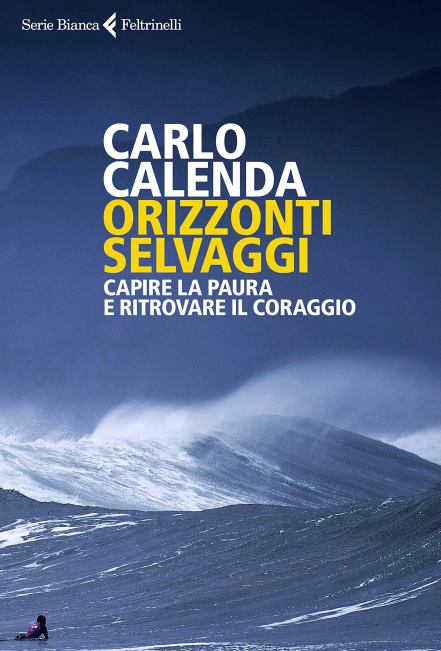

In questo clima di bufera che da qualche settimana sconvolge il Consiglio superiore della Magistratura ci sembra doveroso riproporre la relazione che, durante la conferenza 7 aprile 1984 presso il Rotary Club di Canicattì, tenne il giudice Rosario Livatino ucciso dalla Mafia il 21 settembre del 1990.

L’argomento proposto vuole offrire materia di riflessione su due temi, che possono anche porsi in perfetta antitesi fra loro: la società che cambia e il magistrato.

Da un lato viene considerata la società intesa come unione ordinata e regolamentata di persone che vivono in un ambito territoriale (e, quindi, per noi la società italiana), la quale è per sua stessa natura una entità in continua evoluzione: essa si trasforma, a volte sensibilmente e a volte insensibilmente, in modo quotidiano, dando luogo a ciò che, nel termine più comprensivo, viene definito come l’evoluzione perenne del costume.

Dall’altro abbiamo la figura del magistrato: egli altro non è che un dipendente dello Stato, al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento contenzioso. Per ciò stesso, il magistrato non dovrebbe essere una realtà sul cui mutamento ci si debba interrogare: egli è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare. Se questa cambia, anch’egli dovrebbe cambiare; se questa rimane immutata, anch’egli dovrebbe mantenersi uguale a se stesso, quali che siano le metamorfosi della società che lo avvolge.

In questa accezione, il tema proposto potrebbe anche apparire una contraddizione in termini. Esso però trae le mosse da una diversa chiave di lettura del ruolo del magistrato, che si è venuta sempre più affermando a partire dalla metà degli anni ’60 e che vuole, esaltando il potere di interpretazione della legge, tracciare un nuovo rapporto tra tale ruolo ed il divenire della società.

Partendo dalle premesse, cioè, che non sempre la legge è in sintonia coll’evolversi del costume ma spesso, troppo spesso, si attarda e si sclerotizza, si è sostenuto che il magistrato può – pur rimanendo identica la lettera della norma – utilizzare quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al momento contingente.

Una diversità di ruolo che non può non rifrangersi nel suo stesso protagonista: il nuovo rapporto cercato fra magistrato e norma legislativa comporta infatti di necessità che anche il primo esca dalla propria torre eburnea di immutabilità, di ibernazione sociale, divenendo attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si trasforma, si perde.

Ecco, dunque, che i termini del tema propostoci non sono più in inconciliabile antitesi: le due realtà, società e magistrato, sono su un identico piano evolutivo e bene si comprende e si giustifica l’interrogativo sugli effetti che tale parallelismo può avere prodotto, sulla positività o negatività di questa esperienza che si è voluta vivere e, conseguentemente, sulla persistente conducenza del mezzo che si è scelto rispetto al fine che si voleva originariamente conseguire.

Il tema è di amplissimo respiro e di difficile risolubilità, soprattutto perché il fenomeno al quale implicitamente si riallaccia è tuttora in atto. Assolutamente pretenzioso sarebbe quindi credere di poterne affrontare la disamina da parte di chi parla; anche perché la disamina stessa implica conoscenze, soprattutto sul piano della macro e microsociologia, che esulano del tutto dalla sua esperienza culturale.

Poiché, però, il dibattito sul ridetto tema è ogni giorno riproposto dai mezzi di comunicazione di massa ed innumerevoli sono gli episodi reali che lo impongono all’attenzione della pubblica opinione, è facile presumere che ciascuno di coloro che hanno la bontà di ascoltarlo rechi con sé dei quesiti che gradirebbe poter rivolgere ad un addetto ai lavori.

R questo il taglio che sembra ideale per questo incontro e quanto adesso brevemente sarà detto avrà il solo scopo di richiamare alla memoria quelle tematiche che più di altre hanno costituito motivo di pubbliche polemiche e di fungere quindi da stimolo per le domande, le contestazioni che si vorranno porre.

Le tematiche sulle quali ci intratterrerno sono le seguenti:

– i rapporti tra il magistrato ed il mondo dell’economia e del lavoro;

– i rapporti tra il magistrato e la sfera del “politico”;

– l’aspetto della c.d. “immagine esterna” del magistrato;

– il problema della responsabilità del magistrato.

1. – I RAPPORTI TRA IL MAGISTRATO E IL MONDO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

La situazione economica italiana dell’ultimo decennio ha risentito in maniera notevole delle due crisi dei prodotti petroliferi (1973/1974 -1979/80) e della persistenza dei fenomeni terroristici e di instabilità politica. Ad essi si è aggiunta nello scorcio del 1980 una calamità naturale, quale il disastroso terremoto che ha colpito le regioni meridionali del paese ed in particolare la Campania, la quale ha creato particolari problematiche socio-economiche, con gravi riflessi anche sul piano della repressione penale e dell’ordine pubblico.

Il mercato del lavoro e l’economia monetaria sono stati settori nei quali le perturbazioni economiche hanno prodotto i loro maggiori effetti. Il tasso di disoccupazione è andato man mano crescendo, soprattutto a partire dal 1973-74, giungendo a sfiorare nel 1981 il tetto dei due milioni di disoccupati (8,4% delle forze di lavoro), con progressione continua a partire soprattutto dal 1976 (tasso di disoccupazione 6% delle forze di lavoro).

In questo quadro, indubbiamente difficile, si è inserito prepotente il dilemma fra la figura del giudice-garante degli interessi forti (per i quali vengono assunti a base i valori industriali dominanti) ed il giudice-garante degli interessi deboli (cioè degli interessi individuali contro l’eccessiva concentrazione del potere economico).

Dilemma che nasce dalla convinzione che la presenza giudiziaria possa esplicarsi in modo incisivo in contrasto colla congiuntura economica e al fine di sanarne in tutto o in parte gli effetti perversi.

Nell’ansimare dell’apparato esecutivo alla ricerca di politiche economiche idonee a sciogliere quel nodo congiunturale ormai sospetto di cronicità, v’è stato chi ha ritenuto che il magistrato possa far buon uso del suo potere interpretativo delle leggi, accogliendo di esse quell’accezione che privilegiasse gli interessi delle classi economiche dominanti, così consentendo alle stesse, svincolate da quei “lacci e lacciuoli”, come ebbe a definirli Guido Carli, di riprendere quella padronanza nel campo dell’iniziativa privata e quella sicurezza nel settore degli investimenti produttivi, che avevano consentito all’imprenditoria italiana di creare il c.d. “miracolo economico” degli anni ’50. Una linea, quindi, rivendicativa per il magistrato di un ruolo di protagonista occulto, indiretto della macroeconomia nazionale. Una tesi che relegherebbe il Montesquieu ed il suo principio sulla separazione dei poteri davvero in una polverosa soffitta e che farebbe inorridire economisti classici come Ricardo o Keynes.

Per contro, v’è stato chi, rigettando il ruolo di “canalizzatore” dei processi economici, ha caldeggiato quella presenza giudiziaria come elemento correttivo delle conseguenze nefaste che la congiuntura ha sui piccoli soggetti economici.

È la tesi di chi ha voluto il magistrato come difensore delle categorie più povere e, come tali, più esposte ai capricci dell’inflazione e della stagflazione, proponendo l’aula giudiziaria come luogo di necessario, di dovuto riequilibrio fra parte sociale forte e parte sociale debole ed individuando il processo del lavoro come l’arena più allettante per tale tenzone.

Per esemplificare quanto si dice, basterà citare il noto caso del pretore Paone, che, per ovviare ad una crisi di alloggi, ricorse al sequestro di immobili.

Sul punto quello che si può osservare è:

1° – che entrambe le prospettazioni sono senz’altro da rifiutare in quanto il ruolo che vogliono prefigurare è tale che il magistrato, che dovrebbe assumerlo, non sarebbe più tale in quanto imprimerebbe a se stesso ed ai propri compiti dei caratteri e delle finalità totalmente estranei a quello che ancora oggi è il prototipo dell’interprete giudiziario nel comune sentire sociale come figura super partes e tali da far seriamente pensare ad un vero e proprio tradimento nei riguardi di quei valori la cui tutela la nostra Carta costituzionale affida al giudice ben diverso che essa implicitamente teorizza;

2° – che è peraltro da fugare il timore, purtroppo diffuso, che queste spinte innovatrici siano largamente radicate nei giudici civili e, soprattutto, nella magistratura del lavoro; timore al quale si accompagna l’altrettanto diffusa sgradevole sensazione che l’esito di una controversia individuale o collettiva di lavoro non trovi la propria fonte nella legge ma nelle simpatie del magistrato per questa o quella parte sociale. Vi sono stati e vi sono casi che, col complice aiuto, a volte, di un distorto uso dei mezzi di informazione, inducono a comprendere come possano essersi formati quel timore e quella sensazione; ma va rigettata recisamente la tendenza ad una generalizzazione indiscriminata e va soprattutto con calore affermato che la maggioranza degli interpreti del diritto nel nostro paese piega ancora le proprie convinzioni alla legge e non questa a quelle.

Troppo si è esagerato sulla giurisprudenza del lavoro, giudicata come decisamente di una sola parte del rapporto. Una recente ricerca effettuata per conto del Ministero di grazia e giustizia, a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, alla quale hanno preso parte docenti di diversa estrazione ideologica, ha clamorosamente smentito simili affermazioni.

L’indice di vittoria su cause decise con sentenza in primo grado nell’intero territorio italiano è risultato pari al 64,5%. Tale indice nei giudizi di appello scende al 29,7% quando appellante è il lavoratore ed al 43,1% quando appellante è il datore di lavoro.

La ricerca dimostra, nel complesso, un atteggiamento della magistratura del lavoro, anche in sede di legittimità, tutt’altro che “squilibrato” o “destabilizzante”. Del resto, già una precedente ricerca, condotta nel 1976 dal prof. Mengoni presso l’Istituto giuridico dell’Università Cattolica di Milano, dimostrò l’infondatezza dell’immagine del giudice del lavoro come giudice di assalto velleitariamente affetto da protagonismo o comunque di giudice prevenuto nei confronti di una sola delle parti del conflitto industriale.

D’altronde, va anche rammentato che, a giustificazione di talune decisioni, di taluni indirizzi “sorprendenti” o comunque tali da suscitare perplessità, stanno dei motivi alla cui ricorrenza è del tutto estraneo il magistrato, venendo essi in essere in un momento precedente a quello in cui egli è chiamato a svolgere la sua funzione.

Ci si intende riferire:

a) in primo luogo a leggi che di per sé sono chiaramente alteratrici di un equilibrio nella posizione delle controparti rispetto all’organo giudiziario: favor del lavoratore, tutela differenziata in sede processuale e spinte assistenzialistiche non sono invenzioni della giurisprudenza, ma precise scelte di politica legislativa. Che tali scelte siano giuste od ingiuste è problema che in questa sede non rileva: ciò che preme è il sottolineare che molto spesso si fa carico ai magistrati di “scelte di campo” alle quali egli si trova vincolato proprio per quell’ossequio alla legge che da lui si pretende;

b) in secondo luogo alle difficoltà interpretative del linguaggio oscuro delle norme che il patrio legislatore oggi emana nella materia con notevole fecondità e, soprattutto, dello strumento principe, oggi, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro: il contratto collettivo.

La magistratura, per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla legge, altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari, sicuramente intelligibili, nonché di testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata di sottili e complicate espressioni verbali, che nascondono premesse politiche tutt’altro che chiare anziché una precisa volontà che sostenga il precetto. Fin quando tutto questo non sarà assicurato dal nostro legislatore e dalle parti sociali in sede di contrattazione, sarà ineliminabile che il giudice di Pordenone ed il giudice di Ragusa, con gli abissi di cultura e dei substrati territoriali, sociali ed economici nei quali si trovano ad operare, cerchino di districarsi nella perigliosa giungla di queste regolamentazioni adoperando dei machete interpretativi tra loro dissimili o addirittura contraddittori.

2. – I RAPPORTI TRA IL MAGISTRATO E LA SFERA DEL “POLITICO”

È forse questo il settore più dolente, nel quale più si impuntano le critiche e dal quale provengono i maggiori allarmi.

Il tema della politicizzazione dei giudici si inserisce a pieno titolo nel dibattito sui problemi della giustizia e nell’analisi del rinnovato rapporto tra il magistrato ed il tessuto sociale nella cui trama egli si colloca. Tanto con riferimento all’atteggiamento che, talvolta, i giudici avrebbero assunto, o potrebbero assumere, presentando all’opinione pubblica l’immagine di una giustizia parziale, fiancheggiatrice del potere politico, di un partito politico o di un gruppo di potere, pubblico o privato.

L’ipotesi concretizza evidentemente una violazione del criterio costituzionale che, proprio per evitare ogni forma di strumentalizzazione della giustizia, garantisce l’indipendenza personale dei singoli giudici, soggetti esclusivamente alla legge (art. 101), nonché quella della magistratura nel suo complesso, descrivendola come “ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” (art. 104).

Dal combinato disposto delle norme citate, si desume quindi che il costituente ha voluto escludere ogni pericolo o sospetto di faziosità e di settarismo dei giudici, sia nell’aspettativa di vantaggi personali o per il timore di pregiudizio, sia in forza dell’interferenza di altri poteri dello Stato nella funzione giudiziaria.

È alla luce di questi principi che deve essere valutata la compatibilità tra la funzione del giudicare e l’adesione a partiti politici, gruppi, associazioni.

La trasformazione del partito politico da centro di diffusione ideologica a struttura associativa caratterizzata da sempre più rigidi vincoli burocratici e gerarchici, sovente finalizzata alla gestione del potere, rende oggi assai più difficile di quanto non fosse all’epoca della Costituente ammettere la possibilità che un giudice possa conservarsi libero iscrivendosi ad un partito politico.

Si dovrebbe ammettere che il giudice, nel momento in cui si iscrive, fosse non solo affatto risoluto a non concedere assolutamente nulla al partito come tale, nei casi in cui il partito ha un interesse, ma che anche i suoi compagni di fede non si aspettassero assolutamente nulla da lui nel momento in cui egli dovesse occuparsi di quei casi.

Parrebbe che, sul piano umano, ciò sarebbe troppo pretendere. Che dire poi della possibilità per il giudice di entrare a far parte di sette od associazioni che, se non sono segrete, mantengono tuttavia il più stretto riserbo sui nomi degli aderenti ed avvolgono nelle nebbie di una indistinta filantropia. le proprie finalità e i propri obiettivi?

Se sono già serie le ragioni di perplessità sulla adesione del giudice ad un partito politico, queste ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione ad organizzazioni di fatto più o meno riservate o, comunque, non facilmente accessibili al controllo dell’opinione pubblica, i cui aderenti risultano fra loro legati da vincoli della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare.

Qui bisognerà proclamare, con assoluta chiarezza, che la norma dell’art. 212 T.U.L.P.S., che sancisce l’immediata destituzione per tutti gli impiegati pubblici che appartengano ad associazioni i cui soci sono vincolati dal segreto, si applica anche ai magistrati, che ne sono anzi, logicamente, insieme ai militari, i destinatari più diretti.

Ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difatti contestare al giudice il diritto di ispirarsi, nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi od associazioni politiche.

Essenziale è però che la decisione nasca da un processo motivazionale autonomo e completo, come frutto di una propria personale elaborazione, dettata dalla meditazione del caso concreto; non come il portato della autocollocazione nell’area di questo o di quel gruppo politico o sindacale, così da apparire come in tutto od in parte dipendente da quella collocazione.

Piace qui riportare il VII canone del codice di condotta adottato negli Stati Uniti per la disciplina professionale dell’ordine giudiziario e forense e che testualmente sancisce il dovere del giudice di “sottrarsi all’attività politica, inadatta al suo ruolo”, astenendosi in particolare dall’ “assumere mansioni di leader o dal rivestire qualunque altra carica in una organizzazione politica”, nonché dal “tenere pubblicamente discorsi per un’organizzazione politica o per un suo esponente o dall’appoggiare un candidato ad una carica pubblica”.

Una previsione deontologica fatta propria da una società storicamente, economicamente, tecnologicamente più progredita della nostra, che costituisce, per ciò, un conforto alla validità di quanto prima si è detto e che dà l’ispirazione per trattare subito di un altro delicato aspetto: quello del magistrato che, ad un certo punto della propria carriera, si candida ad una elezione politica ed ottiene la carica.

Si potrebbe osservare che su questo non v’è nulla da eccepire: egli è un cittadino come tutti gli altri ed in questo non farebbe che esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito. L’ordinamento, peraltro, prevede che durante il periodo del mandato egli non svolga le sue funzioni giudiziarie. Ma gravissimo è il problema che si pone allorquando tale mandato, per una causa od un’altra, viene a cessare: infatti, un parlamentare, anche quando si tenga rigorosamente nei limiti della legalità, assume inevitabilmente un complesso di vincoli e di obblighi verso gli organi del partito, contrae legami ed amicizie che raramente prescindono (non per cattiva volontà o desiderio di collusione, ma per necessità delle cose) dallo scambio di reciproche e sia pur consentite cortesie, dall’assunzione di impegni e obblighi che, appunto perché galantuomini, si è tenuti ad onorare, si assoggetta infine ad un’abitudine di disciplina (nei confronti delle varie gerarchie del partito e del gruppo parlamentare) in contrasto con la libertà di giudizio e l’indipendenza di decisione proprie del giudice, abitudine difficile da lasciare, anche perché, tranne casi eccezionali, l’abbandono del seggio parlamentare non rompe i vincoli di gratitudine e non distrugge il legame fiduciario fra il singolo e la struttura.

D’altronde, anche ammesso che il magistrato-parlamentare sappia riacquisire per intero la propria indipendenza dal partito, che ha rappresentato al più alto livello, e spogliarsi di ogni animosità contro avversari politici che possono averlo attaccato anche duramente, è inevitabile che l’opinione pubblica, incline al sospetto e tutt’altro che propensa a credere alla rescissione di simili vincoli, continui a considerarlo adepto di quel partito, consorte o nemico di quegli uomini politici e di quanto rappresentano.

Per inevitabile conseguenza, l’utente della giustizia di uguale militanza politica riterrà, poco importa se erroneamente, di avere valide aspettative ad una decisione favorevole e ad un trattamento di riguardo, mentre chi lo contrasta si crederà battuto in partenza ed addebiterà l’eventuale sentenza sfavorevole non a propria responsabilità, ma agli obblighi politici ed alla conseguente preordinata malafede del giudice, costretto a dare comunque partita vinta al suo commilitone e partitante.

Sarebbe quindi sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall’ordine giudiziario.

Nel trattare quanto appena detto, si è fatto un rapido accenno a quella che è l’importanza del modo col quale l’utente della giustizia guarda colui che gestisce tale servizio; ciò ci dà il destro per trattare…

3. – L’ASPETTO DELLA C.D. “IMMAGINE ESTERNA” DEL MAGISTRATO

Si è bene detto che il giudice, oltre che essere deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n’è un altro, ineliminabile, di forma.

L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della stia condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività.

Inevitabilmente, pertanto, è da rigettare l’affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole.

Una tesi del genere è, nella sua assolutezza, insostenibile.

Bisogna riconoscere che, quando l’art. 18 della legge sulle guarentigie dice “che il magistrato non deve tenere in ufficio e fuori una condotta che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere”, esprime un’esigenza reale.

La credibilità esterna della magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri. “Un giudice”, dice il canone II del già richiamato codice professionale degli U.S.A. “deve in ogni circostanza comportarsi in modo tale da promuovere la fiducia del pubblico nell’integrità e nell’imparzialità dell’ordine giudiziario”.

Occorre allora fare un’altra distinzione tra ciò che attiene alla vita strettamente personale e privata e ciò che riguarda la sua vita di relazione, i rapporti coll’ambiente sociale nel quale egli vive.

Qui è importante che egli offra di se stesso l’immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire.

Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che gli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole.

Un giudice siffatto è quello voluto dalla umanità di sempre, configurato in ogni ordinamento dello Stato di diritto, esaltato nella Carta costituzionale. Sotto questo aspetto, pertanto, può ben concludersi che non vi può essere relazione alcuna fra l’immagine del magistrato e la società che cambia, nel senso che la prima non dovrà subire modificazione alcuna, quali che siano i capricci di costume della seconda: il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero ed indipendente, e tanto può essere ed apparire ove egli stesso lo voglia e deve volerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato.

4. – IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO

Quanto si è fin qui detto conduce a porre come argomento di chiusura l’interrogativo se il mutato sentire sociale, se le trasformazioni intervenute nel costume del nostro paese siano tali da imporre una nuova struttura della responsabilità del magistrato, delle conseguenze cioè alle quali quest’ultimo è suscettibile di andare incontro ove bene non eserciti la sua funzione.

Il ventaglio dei problemi è vastissimo, ma pare cosa più opportuna limitare il suggerimento, quale argomento di discussione per chi ascolta, alla proposta di introdurre la responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell’esercizio di attività giudiziaria per colpa grave.

Sul punto si può osservare come contributo a tale discussione, che l’introduzione del principio della responsabilità civile pare assolutamente inaccettabile per molte ragioni, tutte difficilmente superabili.

Ogni atto giurisdizionale, anzi ogni manifestazione di potestà giudiziaria, incide necessariamente su diritti soggettivi; è per sua stessa natura idonea a produrre danno. E ciò vale non solo per le manifestazioni tipiche di potestà decisionale, ma anche per tutti quei provvedimenti che hanno funzione preparatoria ed ordinatoria rispetto alla decisione finale (concedere o non concedere un sequestro; ammettere o non ammettere una prova; concedere o no la provvisoria esecuzione).

Non esiste, si può dire, atto del giudice e più ancora del pubblico ministero che possa dirsi indolore. Ogni giudice, quindi, nell’atto stesso in cui si accingesse alla stipula di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni.

E sarebbe quindi inevitabile ch’egli si studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo.

Come possa dirsi ancora indipendente un giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività, non è facile intendere. Né si dica che le parti raramente ricorrerebbero a questa possibilità. La facilità con cui, specialmente in certe regioni, si ricorre all’esposto contro il giudice, anche per i più ingiustificati motivi, autorizza la previsione che una riforma del genere aprirebbe subito un ampio contenzioso.

Se qualcuno volesse obiettare che, in fondo, la responsabilità è prevista solo per le ipotesi di colpa grave, sarebbe facile rispondere che questa limitazione introduce un elemento di aleatorietà in più, davvero insufficiente ad offrire un criterio d’orientamento obiettivo. t difficile trovare dei casi di colpa giudiziaria che non possano considerarsi gravi: la motivazione stereotipa; l’omessa convalida della perquisizione in flagranza; l’omesso esame di prove risultanti dagli atti; la mancata motivazione su specifici capi delle domande ecc., sono tutte mancanze gravi. La colpa del giudice, se c’è, è sempre grave per definizione, data dall’importanza degli interessi sui quali egli dispone.

L’altro effetto perverso, che potrebbe essere indotto dalla riforma, sarebbe quello di indurre il giudice al più rigido conformismo interpretativo: per cautelarsi contro il pericolo di seccature, è semplice prevedere che il giudice si guarderebbe bene dal tentare vie interpretative inesplorate e percorrerebbe sempre la strada maestra fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione; l’autorità del precedente, che è vincolo professionale per il magistrato anglosassone, diventerebbe per quello italiano fatto d’interesse personale e l’art. 101 della Costituzione potrebbe essere riscritto nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla Corte di Cassazione.

Quando poi la controversia toccasse affari od interessi di dimensioni eccezionali, ogni scelta diverrebbe veramente paralizzante: si pensi alla decisione di un tribunale fallimentare se far fallire o no un grosso complesso industriale od una catena di società legata magari a centri di potere politico.

Il giudice veramente verrebbe consegnato nelle mani delle forze che si scontrano fra loro e sarebbe difficile ch’egli non fosse tentato, se non è riuscito a fuggire prima di dover scegliere, di secondare il più forte.

Ma gli effetti più devastanti di una proposta del genere si avrebbero in materia penale, specialmente nel momento dell’inizio dell’azione penale.

Se l’organo dell’accusa sa che le sue iniziative investigative possono costargli, quando non ne seguisse una condanna, una causa per danni, ci si può chiedere se sarà mai più possibile trovare un pretore od un pubblico ministero che di sua iniziativa intraprenda la persecuzione di quei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti. Dai reati societari all’urbanistica, all’inquinamento ed in genere a tutti i reati che offendono interessi diffusi.

Ci si può chiedere ancora se si troverà un giudice che, in presenza di un reato che consente ma non impone la cattura, avrà l’ardire di imprigionare, ad esempio, un bancarottiere per qualche miliardo, quando rifletta alle conseguenze che gliene potrebbero derivare se, per caso, costui venisse assolto.

Questo è l’effetto perverso fondamentale che può annidarsi nella proposta di responsabilizzare civilmente il giudice: essa punisce l’azione e premia l’inazione, l’inerzia, l’indifferenza professionale. Chi ne trarrebbe beneficio sono proprio quelle categorie sociali che, avendo fino a pochi anni or sono goduto dell’omertà di un sistema di ricerca e di denuncia del reato che assicurava loro posizioni di netto privilegio, recupererebbero attraverso questa indiretta ma ancor più pesante forma di intimidazione del giudice la sostanziale garanzia della propria impunità.

Tutto ciò che si è riusciti a conquistare sul terreno di una più effettiva valenza del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, verrebbe vanificato di colpo e le condizioni della nostra giustizia penale sarebbero retrocesse in un istante all’epoca dello Statuto Albertino.

* * * *

Nel concludere, desidererei formulare solo un’ultima considerazione. È certo che, tranne alcuni aspetti immutabili, il ruolo del giudice non può sfuggire al cammino della storia: tanto egli che il servizio da lui reso devono essere partecipi di un processo di adeguamento. Ma di ciò non può farsi carico solo ai giudici: non si può cioè chiedere che essi traggano soltanto da se stessi la forza per questo adeguamento.

Tutto è più complesso in una società moderna in materia di definizione e difesa dei bisogni, degli interessi, dei diritti.

Nelle società primitive e, comunque, semplici, tutto era relativamente chiaro in termini di “cosa era giusto e cosa era ingiusto” e tutto era facile, relativamente, in termini di accesso a chi amministrava giustizia (il capo tribù, il capo villaggio, il capo religioso); oggi, nelle società a crescente complessità e soggettività, come sono tutte le società occidentali mature, è sempre più difficile sapere e far accettare i concetti di giusto ed ingiusto ed è sempre più difficile individuare e rendere più accessibili gli strumenti per ottenere giusta protezione.

In questa prospettiva, riformare la giustizia, in senso soggettivo ed oggettivo, è compito non di pochi magistrati, ma di tanti: dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica.

Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza.

Rosario Livatino